一年之計,莫如樹穀;十年之計,莫如樹木;終身之計,莫如樹人。

一樹一穫者,穀也;一樹十穫者,木也;一樹百穫者,人也。— 管子.權修 —

歷經20多個寒暑,陽明大學與交通大學在各界的觀望、期盼與祝福中,終於在2021年2月1日正式合校,以國立陽明交通大學─這個熟悉卻又全新的校名─替台灣高等教育創下新的歷史與標竿。

熟悉的校名提醒著我們,沒有忘記「知新致遠 崇實篤行」、「真知力行 仁心仁術」這16個字。過去,陽明與交大肩負著守護台灣偏鄉醫療與發展半導體產業的光榮傳統,我們的師生校友以能扮演這樣的角色,並達到這樣的成就為榮。嶄新的校名也提醒著我們,邁入新世紀,陽明交大將有新使命、新任務、新責任等待著全校師生校友來開創。

作一年的打算,最好是種植五穀;作十年的打算,最好是種植樹木;作終身的打算,最好是培育人材。我們深刻認知若要合併兩所具有優良傳統的頂尖大學,磨合在所難免;但莫忘合校初衷,陽明交大的創立原植基於交通大學與陽明大學的傳承與開展。在合校後的第120天,藉由「一樹百穫」計畫,我們集眾人之智放眼未來,期能辨識並掌握未來關鍵,替這所新大學、新世代、新社會擘劃願景,而這份願景也是我代表行政團隊對師生校友及國家社會的承諾。

「一樹百穫」計畫分為緣起與開展、凝聚共識篇、校園風華篇、行動綱領篇、及永續品保篇等六大章節。我們在極短的時間內,蒐集校內師生的意見,透過共識凝聚,形成具十年願景的三年校務發展方向,未來將會逐漸擴充並完備執行路徑與方案,成為正式的中長程校務發展白皮書;這是一個新的嘗試,歡迎師生同仁校友與社會各界不吝指正。我們在每個主題下方都開放留言,無論是好是壞、或正或負,我們都虛心受教,並期盼聽到您的聲音。計畫推出後,我們預計以三到四個月的時間,收集各界對陽明交大的意見,最後於今年底提出完整內容。

一樹百獲者,人也。人才培育是百年大計,國立陽明交通大學期待在這條道路上,有您的參與。

謹識

陽明交通大學的緣起與開展

萬山不許一溪奔,攔得溪聲日夜喧,到得前頭山腳盡,堂堂溪水出前村。— 南宋 楊萬里《桂源鋪》 —

始於1999年,陽明大學、交通大學第一次商談合校未果。爾後十來年兩校互動合作頻繁也持續有合校的願景及意念;直至2018年,郭旭崧前校長與張懋中前校長重啟合校流程,在2021年2月正式完成國立陽明交通大學合校,創下台灣高等教育的里程碑。歷經22年的歷史,期間多位前任校長的堅持耕耘、兩校師生的互動不懈、校友的鼓勵支持,讓在艱辛的合校過程中更堅定信念、共創未來的決心。正因如此,我們不會忘記合校的初衷在於傳承深耕、融合開創,雖新學校諸事待興,然而我們秉持原則、信心、熱忱、動力,邁向「偉大大學」的標竿。

一、莫忘初衷- 傳承、深耕、融合、開創

國立陽明大學(簡稱陽明)與國立交通大學(簡稱交大)均為我國頂尖的研究型大學,培育無數優秀青年、創新許多教研成果,對國家社會有卓著的貢獻。兩校之歷史沿革圖示如下:

陽明作為醫學教育改革的先驅者,於1975年成立陽明醫學院,並於1994年改名國立陽明大學,紮實培育新世代醫牙藥護、生命科學、生醫工程、醫學人文等專業與尖端研究領域之優秀人才,在高齡長照、腫瘤、腦科學、醫學工程等已有深厚基礎,和台北榮民總醫院有長期合作,此外宜蘭的附設醫院也積極挑戰成為醫學中心。

交大創建於1896年(清光緒22年),原名南洋公學;1921年改稱交通大學。1937年,與全國各大學一同改隸教育部,稱國立交通大學。1949年,政府遷台。1958年,再續絃歌於新竹,成立國立交通大學電子研究所。1979年,恢復校名為國立交通大學。交大在電子、資通訊及計算與管理、科學與工程等領域為台灣領導者。目前生醫、人工智慧、機器人、智慧醫療、大數據等新興領域正在如火如荼的開展,不僅是全球競爭力的主場,也必重塑科技的新貌。

台灣目前面臨少子女化、高齡社會以及產業亟需升級,頂尖大學更是負有協助國家面對問題,提出解決之道的責任。面對此一關鍵時刻,基於兩校發展重點互補性高,合校的加乘效應當可大幅提升教研能量和影響力,陽明及交大兩校分別於2018 年校務會議正式通過啟動合併之程序來引領高教之改革,兩校特於2019 年3 月28 日函報教育部合併意向書,並於2019 年5 月31 日獲得教育部回函同意,後經行政院於2019年8月12日正式核准通過。期待兩校合一完成跨領域 (尤其是BioICT® 和 Digital Bio-Medicine 兩大領域)之教研任務,以育成優秀人才來積極並有效的加入產業4.0 之智能生醫科技的革命,期終能建成偉大大學以追求真理,孕育創新人才以滿足社會未來需求。

陽明大學與交通大學於2021年2月1日正式合併為「國立陽明交通大學」,為台灣寫下高等教育的里程碑。

二、以終為始-突破框架的教育未來式

未來高教關鍵趨勢

我們認為未來高等教育的關鍵趨勢,必須從目前線性的、單向的、有秩序的傳授專業知識、系統與技術,進化到動態的、複雜的、不確定與模糊的,讓學生能面對未來關鍵問題,正面思考並自主學習,進而提出解決方案,也才是未來關鍵學院突破框架的教育模式。

正面思考與自主學習在未來教育上大致分為四個類別,它必須是「跨地域」(Trans Locality),包含國際化與在地化,「跨文化」(Cross-Cultural)與「跨領域」(Cross-Discipline),也因為現在多為終身學習,學習時間已從過去四年拉長至20-30年,因此「跨世代」 (Cross-Generation)學習也是必需的。

未來高教翻轉教育

未來「翻轉教育」的核心價值,則是Design For Change—以「設計思考」為核心,以「創新教育」為基礎,面對「當代關鍵挑戰」,進而改變社區、社會和世界!

為了要改變社會各種不同的狀態,或是面對未來的關鍵議題,需要以「專案協作訓練」為基礎 (Project Based),建構一個「研究」&「創新」的跨領域「專家生態系」—除了校內教育與學術系統,外部我們有許多校友的支援,可以共同成立一個非營利的且專業的團隊,結合科學家、工程師、醫療團隊、企業家、設計師、建築師、藝術家等,共同面對近未來世界的重大挑戰!

翻轉教育之核心能力與多向學習

建構新的翻轉教育課程,除原有的基礎課程,也需要加入外部課程,提供學生面對未來關鍵課題所具備的的核心基礎能力,而這些是原來學院較缺乏的,包含對「複雜系統」理解能力,以面對未來複雜且矛盾多變的狀態、「實證研究」分析能力,利用實證發展與學習、「形式語言」表達能力,學習如何利用各種不同的形式面對外在的問題,通常此形式能力是屬於比較視覺及空間的、以及「多向模式」溝通能力,具備與不同面向的人之溝通協調能力。

另一個面向是讓學生在專業外,培養關鍵領域的多向學習,例如:社會設計、生態系統、藝術商業、管理營運及電腦科學與人工智慧,皆是面對未來社會的關鍵基礎能力。

近未來關鍵課題

未來翻轉教育的形成,將以「專案協作訓練課程」為基礎,從構思一個具影響力的好題目為出發,徵選各科系的人一同與老師成立團隊,以接力賽的方式開設一門課程。而這門課程背後的訓練,除了研究亦可以解決問題,藉由課程討論建構學生的思維,分析現實脈絡的案例,培養批判與辯論的能力,最重要的是藉由同儕的互相學習來解決方案,即為自我學習與自我激發的能力養成。

至於如何選擇具影響力的好題目,將建構於合校最具發展的議題,以人工智慧、醫療感知、城市網絡及未來原型四個方向為主軸,設計專案課程,從中培養學生關鍵能力的基礎建構與關鍵領域的多向學習這,進而回應未來高教系統之設計、解決及改變社會突破框架的教育模式。

在上述的未來課題例子中,「公開參予 + AI科技」之凝聚共識的機制儼然成為現世代廣尋意見和建議的工具,以無遠弗屆的網路功能加上人工智慧的分析整合技術,在短期內獲得關係人的回饋。我們已將此技術在過去百日撰寫「一樹百穫」計畫書的過程中首次嘗試應用,其目的是在合校之初、計畫書完成前,以公開網路問卷方式廣邀兩校區師生同仁以及校友參予表達對新學校的期許,一起發想,共同創造未來願景與策略。

問卷資料彙整之後,隨即由AI分析團隊開始進行分析,主要使用自然語言處理(Natural Language Processing, NLP)相關技術。對於合校「一樹百穫」計畫書的期待,團隊使用了「文本摘要」(text summarization)、「主題模型」(topic modeling),以及「知識圖譜」(knowledge graph)三種技術分別分析。

這組由眾人的智慧共同創造出來的關鍵字句,反映出陽明交大人對於合校的期許、如何達成這些期許的看法,以及強調的價值觀:校友師生們期望透過「致力教育、培養人才、匯聚知識、啟迪產業、開拓科學、關懷人文、探索生命、激發潛質、回報社會,永續地球」,讓陽明交大能夠成為一個「積極追求創新、實現多元融合、為人類帶來正面影響的偉大大學」。而在努力的過程中,必須遵從「卓越、創新、誠信、責任、多元、合作」這些價值觀。以上關鍵字句默默地成為我們的座右銘,不斷鞭策我們同仁在撰寫「一樹百穫」計畫書時不離眾人的期許。

回顧陽明大學及交通大學皆是具開創發展性歷史的學校,目前共有九個校區,這些校區隨著當年兩校的擴張與陸續的建設,歷經多年使用,建築物部分已老舊,值得重新規劃。合校之後,我們陸續展開融合以及創新的規劃,而校區的重新定位,將有助於學校未來的發展。目前我們聚焦陽明校區、光復校區、博愛校區、附設醫院及未來醫院的規劃與願景,透過新舊建物的協調合作,一來賦予歷史建築注入新生命,二來成為凝聚師生校友對新學校之共識。

光復校區歷經近45年發展,聚落已逐步成形,未來希望透過持續深耕,提供高品質之行政、教學、學術研究、校園生活、休憩與共享空間的主校區之一。博愛校區承載一甲子半導體資訊通訊產業的光景,1958年於東南校區創立電子研究所,為原交通大學的起源地,會將此歷史區塊做保留,以竹銘館為核心,一系列既有的建築為活化觸媒,延伸至西北角已落成的前瞻跨領域生醫工程大樓與未來醫院,將發展為生醫園區,帶動大學社區與產業發展的主要推動力。

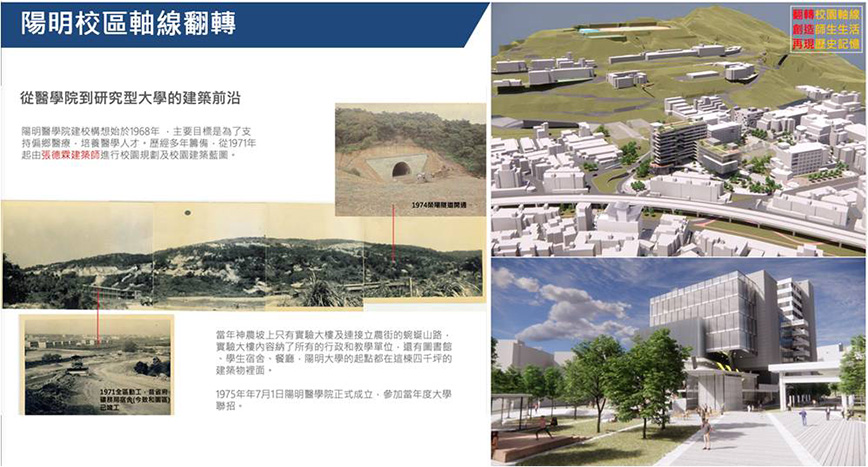

陽明大學於1975年建校,從山頂至山下的軸線翻轉帶動結構及歷史再生,山上區域舊有的教學研究空間再利用,未來西南角的智慧健康大樓將打造世界級智慧醫療健康生活新創基地,除保存校園原有的偉德大道林蔭景觀視覺軸線,也聯繫東華街的新入口成為進入校園的指引,以「一軸二帶」整合校園空間脈胳,融入都市空間紋理,打造校園永續環境。附設醫院於新冠疫情期間,肩負守護蘭陽地區醫療健康的重要任務,而二期擴建計畫,奠定邁向醫學中心的目標,期盼成為宜蘭「大病院」的永續價值與使命。

一、陽明校區之軸線翻轉

陽明醫學院建校以來培育醫學人才,深耕偏鄉醫療,開啟了台灣社區預防醫學的輝煌史。二十一世紀陽明交通大學合併後,結合兩校原本各自發展的醫療與電子資訊兩大強項,也為陽明校區的校園發展帶來嶄新的觀點,首先陽明校區將新建智慧健康大樓與實驗動物中心,待南區新建工程整體竣工,將專注於創新智能生醫科技之產業發展,容納不同可能的功能需求;此外將以清晰的發展軸線(山上/山下)帶動結構翻轉及歷史再生,並延續陽明校區的親山綠意、水圳涵構及醫學院的人文記憶,並利用都市及校園綠帶的中介空間,活化為與社區共榮的智慧醫療大學城。

二、光復校區之聚落提升

光復校區位於新竹市東區,鄰近國道1號新竹交流道,西臨國立清華大學、東為新竹科學園區,交通十分便利。歷經近45年發展,整體校園功能已近完整,由行政、教學研究、實驗中心、運動休閒、宿舍與餐廳等不同聚落組成,惟早期興建之校舍與宿舍聚落已老舊,同時校園在分期取得分期開發的模式下,少部分聚落空間也未群聚,無法發揮綜效之功能。因此我們將針對不同聚落進行整體提升計畫,讓光復校區成為兼具美感以及功能的大學校園。

- 宿舍與餐廳聚落-整體提升計畫

- 行政聚落-行政大樓

- 教學研究聚落-管理三館

- 運動休閒聚落-東區羽球館戶外網球整合至西南區以完整整個運動休閒聚落

- 實驗中心聚落-由東到南沿著校園圍牆所形成之聚落

- 客家學院聚落-六家校區

三、博愛校區之風華再現

交大博愛BioICT®園區,經過一甲子生根深耕,即將成為生醫經濟新聚落。

四、蘭陽校區之二期附醫

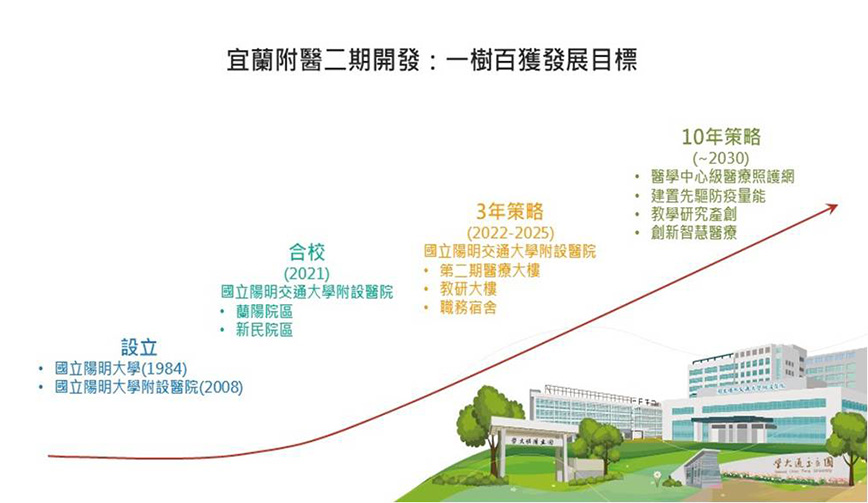

本院前身為衛生署宜蘭醫院,創設於民國前15年(西元1896年),蘭陽地區民眾稱之為「宜蘭大病院」,是在地唯一的公立區域教學醫院亦是宜蘭縣歷史最悠久的醫院,擔負著維護地方民眾健康的重責大任。

2016年10月蘭陽院區一期啟用,肩負急重難症醫療照護,而舊院區(新民院區)則定位為接軌長期照護即以弱勢與特殊需求者照護、失智症照護、科技輔具與科技照護及銀髮健康管理研究專業人才培訓等慢性照護為發展目標。

2019年蘭陽院區二期擴建計畫已通過行政院核定並積極規劃設計中,將增加急性一般病床到499床、特殊病床185床、教研大樓及職務宿舍等,預計2025年落成啟用,邁向醫學中心的目標,成為宜蘭人的「大病院」。

- 全國唯三的大學附設醫院,在蘭陽地區建立具備「醫學中心」服務量能,達成急重難症醫療任務,建構完整蘭陽地區醫療照護網。

- 致力為宜蘭縣傳染病防治責任暨應變醫院,建置先驅防疫量能,以因應全球環境變遷及新興傳染病侵襲,營造蘭陽防疫健康安全網。

- 結合陽明交通大學能量,營造院區成為醫學技術管理實驗、專業人才培育實習、國際醫療知識交流以及醫療產業育成研發的優質平台。

- 接軌國際潮流趨勢,建構陽明交大醫院成為台灣「創新智慧醫療」的典範。

五、未來醫院之具體實踐

本校未來醫院自2015年開始籌設,歷經向校友募款及4年來報請新竹市、教育部、衛福部審議,於2019年底完成「醫院」及「醫療財團法人竹銘基金會」設立許可,2020年正式進入醫院建設規劃。以300張一般急性病床為基礎,進行規劃設計,啟動人員培訓、建置醫院資訊系統。預計2025年營運,整合陽明交大臨床醫療與前瞻生醫資電技術,媒合相關產業合作,營造符合台灣在地需求之生醫人才培育環境,利用其轉譯能量帶動周邊智慧醫療群聚效應,提升優秀研發能量與醫療技術的國際能見度。

智慧醫院將透過醫療與資通訊產業的跨界合作,以BioICT®之技術為核心,發展出全新智慧模式,醫療聚焦神經、腫瘤及心臟的發展,以取得世界級領先地位。台灣因此能在資通訊、半導體產業立足世界後,成為先進醫療領域發展重鎮。

行經陽明校區與交大校區,儘管兩校區過去各自有著不同的文化傳承與校風,但令人驚喜的是,雙方似乎早已有一致的共識:原交大校訓「知新致遠 崇實篤行」以及原陽明校訓「真知力行 仁心仁術」,均強調知行合一的精神,也儼然成為合校後的共識。

本章節集眾人之智提出的十項行動綱領是「一樹百穫」計畫的具體實踐,也是合校後的陽明交大對社會期許的回應。原來兩所頂尖大學不同的制度文化與分散的校區如何運作及融合是新學校的挑戰,合校的新起點也提供了一個機會,我們試著以「重新定義大學角色」的觀點去設計並建置未來大學,此計畫書就是慎重地檢視未來陽明交大肩負的社會責任及發展契機。

願景

大學是追求真理、鑽研新知、培育人才的搖籃,除致力於學術突破,更兼顧全面性的人才養成與培育,本校因此特別重視大學部的全人教育,精心規畫並推動「以人為本」的「博雅教育」,期能培育未來菁英人才具有專業的硬實力和博雅的軟實力。有別於傳統的「專業教育」為主「通識教育」為輔之觀念,本校之博雅教育也強調做中學的生活實踐,特加入「研習教育」和「社群教育」兩面向,開創台灣獨特的「四位一體」的博雅教育品牌模式。即以「全人教育」為願景,期許能在校園中實現:創造自由多元的思想風氣;培養尊重求知的生命態度;具備人文、藝術和倫理的品格涵養;關懷人類、瞭解文化價值的多面性及多變性。為達此目的本校將於民國110學年度正式啟動全校性整體大學部的「陽明交大博雅書苑」(National Yang Ming Chiao Tung University Liberal Arts College 簡稱 NYCU College)推動並執行博雅教育;其目的在造就新世代的菁英領袖人才,成為主動參與公共事務、具有利他精神以及關懷社會與環境之未來優質公民。

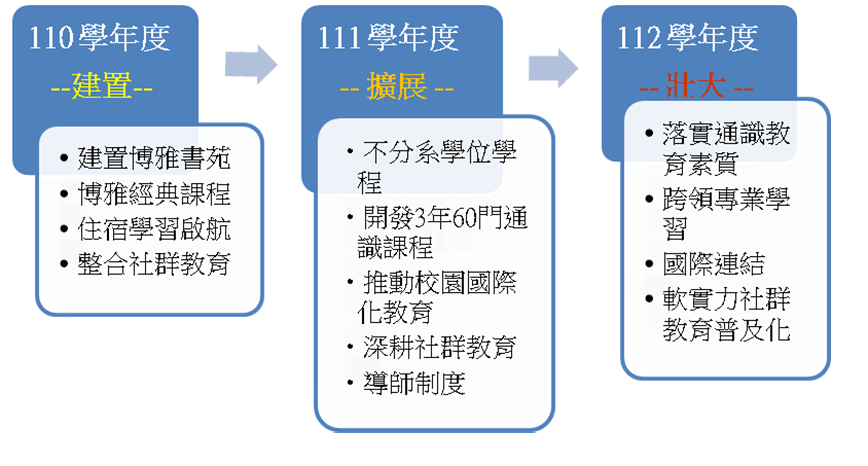

博雅教育立足於歐美發展近千年的成功基礎上,強調跨域知能、人際關聯、多元學習、和生活實踐。其執行面涵蓋院系學術單位,以及相關之學務處、國際處、通識中心、體育室、藝文中心等等之課程及活動;四大面向的學習內容涵蓋既有傳承亦有創新的知識面與活動面的項目。規劃時程期待於三年完成,爾後三至六年不斷調整並壯大,完成建置書苑組織組織和空間設備,以達永續的願景。

博雅教育的願景,期許能提供「文理互通,群己平衡」的統合教育,建立全人教育課程架構,營造「陽明交大總體社區」,促進知識與人格的成長,進而關懷社會,服務社會。頂尖大學是培養道德與學養兼具的社會菁英的場所,而博雅教育正是提供這些課程與實踐的重心。讓學生追尋人生價值,學會獨立思考和獨立判斷的能力,成為優質公民。若學生在專業外,能以人文的關懷,自由地創新前瞻,所謂「君子不器」,那麼我們對博雅教育的願景就大致達成了。本校以前瞻多元之博雅教育,培育新世代領導人才與優質國家公民,將可對邁向偉大大學提供重要助力。

緣起

未來的大學必須要因應社會及職場的快速變遷,培育學用合一的理想畢業生;下面六個趨勢動力正在不斷的改變職場結構:人口高齡與長壽、智慧機器與系統、資訊計算與處理能力、新媒體生態圈、超級結構的組織、全球連結。世界經濟論壇(WEF)在2020出版的未來就業報告書中明列:

- 疫情加速企業採用新技術,超過50%雇主用自動化取代某些職位,導致2025年一半的人力需求將由機器代勞。 2025年預估將有8,500萬個工作被淘汰,但也會產生9,700萬個新工作。

- 重複性、行政相關工作,總體工作比例將從15.4%下降為9%。數據分析師、數位轉型專家、機器人工程師等新興工作的比率,將從7.8%上升為13.5%。

- 大數據、雲端系統、電子商務、加密貨幣與網路安全、非人型機器人、人工智慧等行業將成為熱門行業。會計、財務分析師工作需求下降。

- 在以上的未來職場變化的同時,企業界和學術界均強調大學畢業生在軟實力的培育有明顯的缺失。美國研究型大學如MIT和U. Michigan 的調研結果顯示:

- 大學生的同理心與三十年前的大學生相比,下降40%,主要的變化發生在2000年之後。

- 沈迷於社交網路的新一代年青人會在傾聽他人、眼神交流及理解肢體語言方面存在障礙。在電子世界沈浸得越久,認知能力就越弱。

- 學生必須騰出時間進行靜心反思,並開展一次無須技術支持,也不用社交網路作為媒介的真實對話。

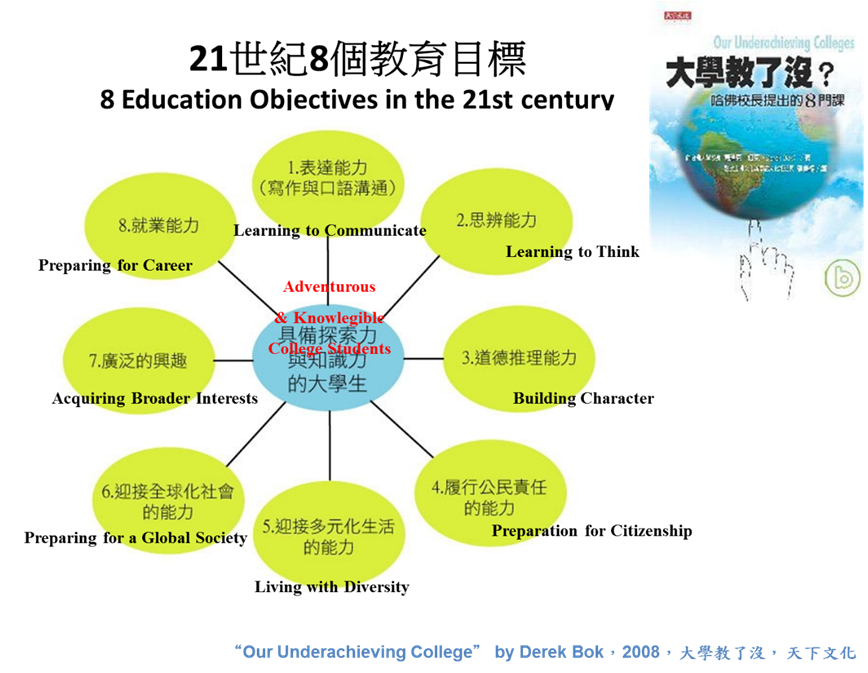

哈佛大學(Harvard University)前校長Bok特別強調大學教育應注重培育學生具有探索力與知識力的大學生,在下圖八個面向的軟實力必須加強教育訓練。耶魯大學(Yale University)前校長Levin說:「教育不僅是教知識和技能,卻能讓人勝任任何學科和職業。」耶魯致力於領袖人物的培養,然本科教育的核心是通才教育,是培養學生批判性獨立思考的能力,並為終身學習打下基礎。哈佛和耶魯這兩所全球知名大學都致力於大學生的「博雅教育」,是對心靈的自由滋養,其核心價值是:自由的精神、公民的責任、遠大的志向。

陽明交通大學的博雅教育

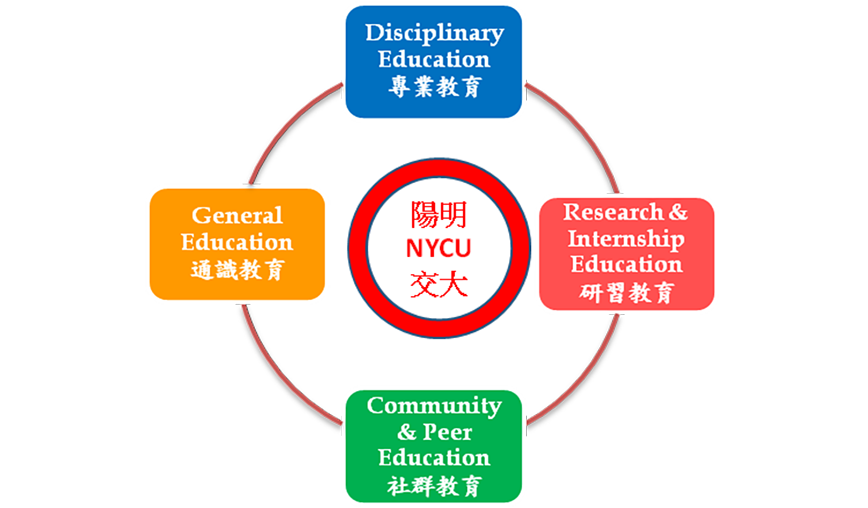

關懷人本價值的陽明交大博雅教育涵蓋四個面向(如下圖),乃是融合「專業教育」、「通識教育」、「研習教育」和「社群教育」的「四位一體」教育模式;推動課堂內、課堂外以及住宿學習等全方位的博雅學習理念;培養出擁有寬廣的視野以及核心能力的π型人才,能掌握時代脈動,設計出新的社會。

陽明交大的「四位一體」博雅教育模式是建立在歐美實施近千年的Liberal Arts Education,其教育哲理之四大要素如下:

- 跨域知能:培育學生在知識上成為一個「自由人」而非「奴隸」。歐洲中古世紀的「博雅教育」範疇包含:文法、辭語、邏輯、幾何、代數、音樂、天文等科目。

- 人際關聯:教育精髓不是機械式地教導某些課程而已,乃是涵蓋一群向度、價值觀、信念,和不可或缺的「人的因數」,那就是師生間相互的密切接觸。

- 多元學習:培育「通才」,它代表著一個「完全的教育」模式,藉由個體化的教導、住宿學習、熟絡親近、小班教學環境等方式建置一個特殊的學習環境(課內及課外)的全方位學習。

- 生活實踐:博雅教育是相對於職業或專業教育而言,其目的在「人格導向的〈安身立命〉與〈修身養性〉之學」。它不只是通識教育的知識,而更進一步的強化通才教育在生活上的實踐。

陽明交大的博雅教育目的、範疇、執行策略概述如下:

教育目的

培育具有知能的理想畢業生;了解自我以及人與人、物、環境的共存關係,學會終生學習,進而實踐有原則、關愛、貢獻的豐厚人生。

教育範疇

經由四大面向的全方位學習培育學生的「專業硬實力」和「博雅軟實力」,四大面向學習的範疇如下:

專業教育

- 具特別領域的主修課程

- 其他領域的選修課程

- 跨領域的專業課程

- 不分系學士學位或學分學程

通識教育

- 人文與科技互補之必修核心課程

- 跨領域的特別學程

- 多樣類別的選修課程

- 語言寫作與溝通課程

研習教育

- 大學生的研究經驗

- 實習、見習、講習

- 專業服務學習

社群教育

- 住宿學習

- 校園生活

- 課外活動

- 體育價值

- 藝文參與

- 國際視野

- 社會責任

執行策略方針

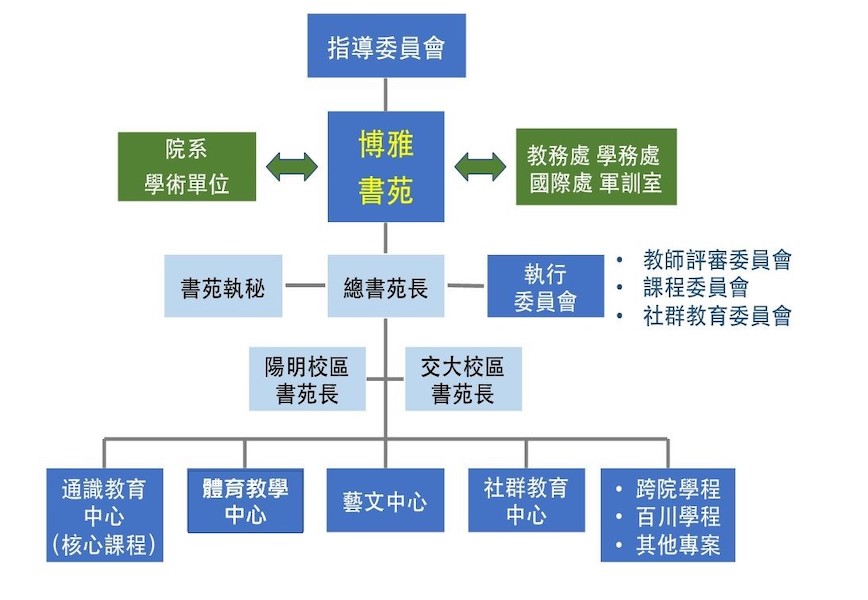

- 陽明交大博雅學習的載體是以大學生為主體而特別設置的「陽明交大博雅書苑」(NYCU Liberal Arts College),並與全校的學術單位和部分的行政單位共同推動執行「四位一體」的博雅教育。

- 「專業和研習教育」是以各學院和系為主要執行單位,提供專業知識和實踐學習的知能,亦即硬實力的培育。

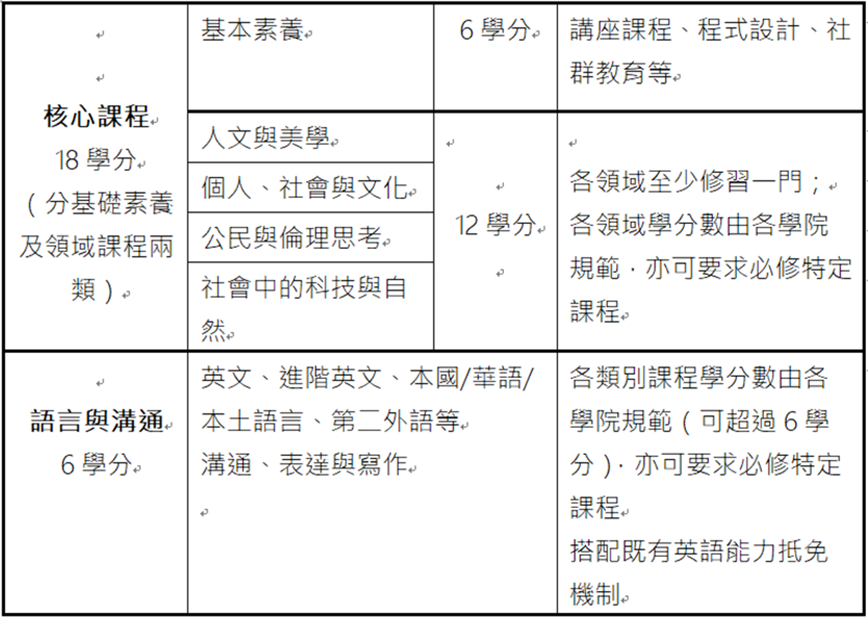

- 「通識教育」含核心課程及語言和溝通等共同科目,核心課程又包括基本素養及四大領域,目前先由通識(核心)教育工作小組訂定領域並規劃整合兩校區的課程,同時設計開發新課程。

- 「社群教育」聚焦於校園生活和住宿學習,在以專業或通識教育等課堂外的課外學習為導向。書苑下成立「社群教育推展中心」其工作範疇涵蓋面多元,目的在注重軟實力的培育。執行單位包含教務處(課程)、學務處(住宿輔導、課外活動、社團、諮商、服務學習等)、國際處、體育處、藝文中心和其他。

- 大學部的全校性的跨院、跨域、百川學程、以及其他專案,均可列屬於書苑之下統籌管理。

三年規畫藍圖

一、建置「陽明交大博雅書苑」(NYCU Liberal Arts College)

博雅教育之四大要素精髓將在新創的「陽明交大博雅書苑」(NYCU College) 之架構下全方位推動;書苑為一級教育單位主要教學任務涵蓋「通識教育」和「社群教育」兩個面向。書苑設有書苑長一人,副書苑長二至三人,掌管專業領域外的博雅學習範疇。書苑執行面之組織架構(如下圖)縱軸下設有通識中心、體育室、藝文中心和新成立的社群教育推展中心(簡稱社教中心)等單位;社教中心將協調學務處、國際處、軍訓室等單位共同推動發展多元學習的社群教育,尤其著重在住宿學習面向。通識中心以原交大校區之實體單位為主,加入陽明校區之人文社會教育中心同仁,也同時鼓勵促成中心同仁轉聘為專業系所教師。此外,書苑下可設有跨院、跨域之學分及學位學程,並包含百川學程。橫向有學務處、教務處、國際處、軍訓室及各學院的支援。書苑內之人事及業務編組比照學院辦理;設有各項相關委員會審核課程、師資、經費等項目。

博雅書苑設有指導委員會,負責掌握書苑發展方向和各項專案計畫之審核,是書苑之最高決策機制;由校長擔任主席,聘任校内、外學者及專家組成之。

二、開創跨域知能的通才教育

「跨域知能」是通才教育之本,在重視專業知識的當下必須以開創的精神去營造。陽明交大首創「四位一體」之全方位博雅教育理念,結合院系的「專業」與「研習」教育和博雅書苑之全校性的「通識」與「社群」教育相互編織,培養「跨域知能」的優秀人才。

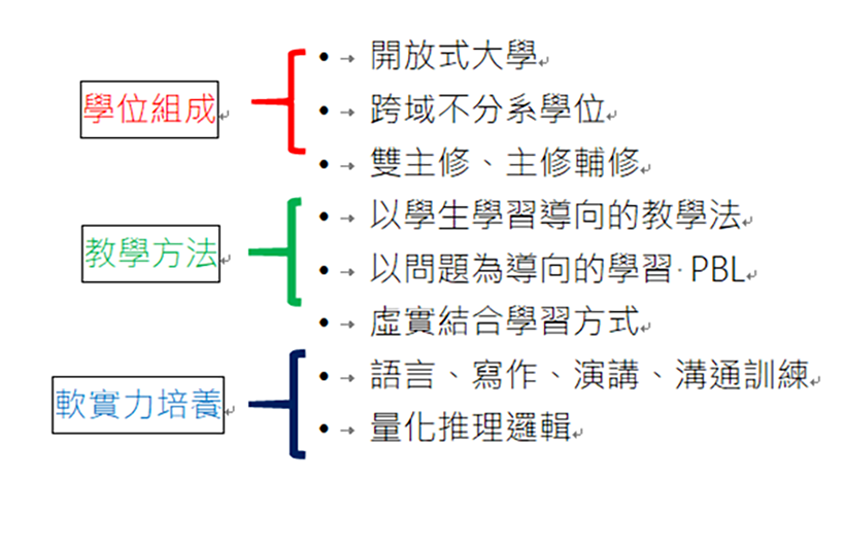

專業教育與研習教育

近年來不少世界頂尖大學都進行大學生的教育改革:1) Stanford 2025規劃以學習目標導向的開放式環型教育 (Purpose Driven Open Loop University),2) MIT NEET(New Engineering Education Transformation) 的新工程教育轉型模式,3) 星加坡大學的AGILE教育改革,和 4)國立台灣大學正在蘊釀以學習者為中心的開放式大學模式。以上都可作為陽明交大大學生教育改進和提升之借鏡,在各院系主導的「專業」與「研習」教育面向進行有創新的作為,其涵蓋面包括學位組成、教學方法、軟實力培養三方向。

通識教育

「通識教育」重視培養廣博及多元的視野與興趣,陽明交大提出通識「核心課程」(GenEd Core Curriculum)的概念。通識核心課程更強調對影響社會、文明及科技發展之重要議題進行深入的探索。陽明交大的通識教育課程架構如下表;含核心課程及語言、寫作、溝通與兩大部分;核心課程又分為基本素養和四大領域,各項課程規劃、內容搭配師資、選課機制等都在循序漸進統一規劃中。此外書苑立志籌畫「博雅經典課程」以3年90門為目標,落實高品質、內容豐厚、具學習興趣及成效的課目。

核心課程之一為全校大學生皆須修習的「基本素養」,其精神是傳揚陽明交大全校性的知能,課程內容包含經典課程、專題講座、程式設計及社群教育等。經典課程以凝聚陽明交大認同與精神,可回應社會與國際的重大問題及未來發展方向。我們認為,面對瞬息萬變的世界,陽明交大的學生特別需要強化思辨能力、法學素養、組織管理能力、國際視野及公民責任。程式設計著重訓練邏輯及量化思維能力,以積極的作為掌握乃至於引導資訊社會的快速發展。社群教育課程也將安排具有相當知識強度的生活學習,鼓勵做中學及團隊合作,凝聚對本校及彼此之間的認同感並強化社群教育訂定的五項能力指標(見下節)。

其次,選修類的核心課程分為四大領域,分別為「人文與美學」、「個人、社會與文化」、「公民與倫理思考」以及「社會中的科技與自然」。領域課程在課程設計上試圖跳脫學科範疇,強調培養學生的核心能力。以培養核心能力而非熟悉其他領域基本概念為課程設計的方向,也鼓勵授課教師進行跨領域及創新的教學。此外,各學院可依其屬性及教育目標,規範各領域課程應修習之學分數或課程數,或必修特定課程,以與該學院所提供之課程相輔相成,提升同學跨域之能力。

至於語言溝通課程部分,除原有的英文,第二外語及華語訓練之外,我們也希望加開本土語言,以加強學生與不同族群及群體互動的能力。此外隨著數位化及網路社群媒體的快速發展,年輕學子需要更注重人際溝通,將深刻思考成果訴諸口語及文字的能力,並可使用傳統及媒體方式,發揮其影響力。有鑑於此,我們也特別設計課程,以提升同學的溝通、表達與寫作的能力。

三、推廣社群教育的做中學經歷

現階段的「社群教育」工作是首先統整各院系和行政單位已在實施的課程、活動、體育、展演等等項目,並同時開發新的學習題材和方法來強調學生軟實力的培育。陽明交大「社群教育」的精神簡述如下:

Goals 目標

To produce intellectually and socially resilient individuals leading principled, caring, and productive lives.

培育有智慧和韌性的個體,進而實踐有原則、關愛、貢獻的豐厚人生

Motto 格言

Knowledge, Practices, Attitudes 知識、實踐、態度

「社群教育」的執行方式多元且創新,藉由課程、活動、展演、體育等等項目以「作中學」的精神強化「生活實踐」和「態度培養」。各項學習須與下面之五項能力指標銜接,以達社群教育軟實力學習的目的。

社群教育的能力指標 (Competencies):

- Healthy Living 健康生活

- Interpersonal Relation and Teamwork 人際關係和團隊合作

- Leadership and Service 領導與服務

- Cultural Engagement 文化參與

- Citizenship with global perspectives 具有國際視野的公民

「社群教育」也包含知識面的學習執行於通識教育的基本素養中,實踐面的學習必然多元。除了各院系的講演、活動、導師時間外,體育室的三年課程,學務處的課外活動、社團參與、校外社會責任、服務學習,國際處的國際志工、海外交流學習,藝文中心的藝文護照等等,都是學習的管道。社群教育的推動將以書院下之社群教育推展中心(簡稱社教中心)為執行單位。

陽明交大將逐步完成「社群教育護照」,此護照將明列學生指定參與的項目:如體育、藝文展演、通識經典等,以及志願性項目:如社團、校隊、演講、會議、競賽、以及通識和社教等活動,同時結合校內和校外各項活動之參與。此護照可做為學生在校應徵工讀、申請特殊活動、海外學習等考評之評審資料之一部分。四年畢業時,每位學生都有充實的博雅教育學習檔案,讓每位學生都能達到軟實力培養目標。

四. 啟航住宿學習的同儕互動

「陽明交大博雅書苑」是大學生學習與生活的全人教育平台,兼顧硬實力(專業課目)和軟實力(品格、價值、行為、態度)的博雅學習;而「住宿學習」是軟實力培育之重要載體,是博雅教育第二元素人際關聯的推手。博雅教育精髓不是機械式地教導某些課程而已,乃是涵蓋一群向度、價值觀、信念,和不可或缺的「人的因數」,那就是師生間以及同儕間密切接觸。期待「宿舍」兩字可被「學舍」來取代,正確的導向「住宿學習」的實踐目的。「學舍」是教室,是社群教育的平台,是軟實力培育的重點:

- 「學舍」不僅僅是睡覺的地方,也是生活學習的重要場所。生活學習營造輕鬆、樸實以及兼具美感的生活環境。

- 博雅學習就是一種生活學習。學習從日常生活實踐與體驗所獲得的知識,相互為用。

- 「學舍」應該有學生共同的活動空間,理想的住宿安排是跨院系學生同住共膳,並在其間舉辦有意義的跨域活動。這是由學生以及宿舍導師們一起營造的生活學習空間。

- 「學舍」導師的建置將是一重要的領航員,以學生自主導向的活動展演實踐在學舍內是發展的重要方向;學習護照的概念應可提升學生參與力和主動性。

五、提升國際化友善校園

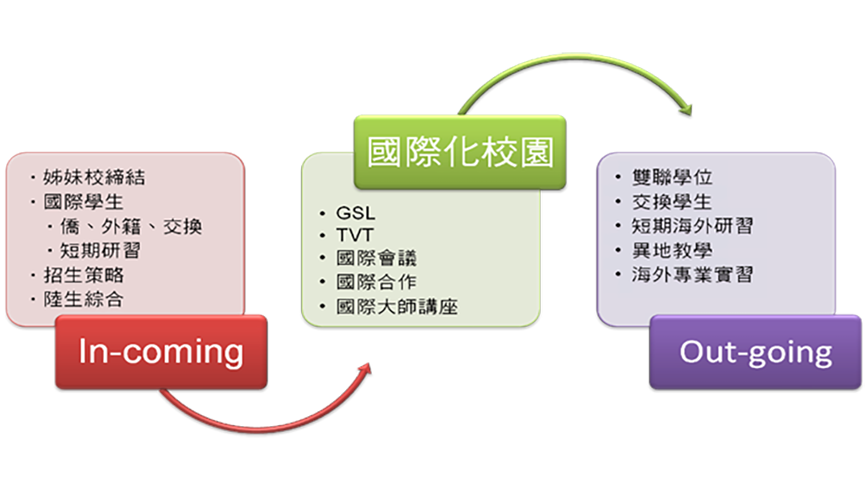

一所一流的大學必須有國際性的布局、前瞻性的思維、一流的大師、卓越的教研成果、和求知若渴篤信力行的學生。陽明交大極力建置國際化的友善校園,雙語環境是必須、延攬國際師生是重點、拓展全校學生的國際觀是核心。因此,不可忽略的是重視全校學生國際視野之提升和跨文化交流之經驗,尤其注重在缺少海外交流機會的廣大學生群。

如上圖所示,陽明交大在多元管道下同時進行國際化任務,以達政府之2030雙語國家目標。一來提升內薦In-coming的入學學生和外薦 Out-going的海外進修學生人數,同時配合課程設計和英語教學提升國際化人才培育。此外學生也經由課程、會議、講座和交流等等方式獲取豐富的國際議題的學習 Global Subject Learning (GSL),並藉由外籍小導師的教學Teaching- Visiting Tutor (TVT) 幫助本地同學的外語構通能力。國際學院的成立也是提升國際化友善校園的目的之一,讓國內外同學師生共同創造世界一流的偉大大學。

陽明大學與交通大學前後歷經20年終於完成合校之路,兩校研究優勢強項及學科領域互補性極高,陽明大學紮實培育新世代醫牙藥護、生命科學、生醫工程、醫學人文等專業與尖端研究領域之優秀人才,在高齡長照、腫瘤、腦科學、醫學工程等已有深厚基礎,而交通大學則在電機、資訊、半導體及光電、材料、人工智慧等領域具國際領先地位,孕育國內尖端科技人才逾半世紀。合併後的陽明交通大學共有9校區,分布於5縣市,包含19學院,共1,400位教師、17,000名學生,除生醫及理工電資等優勢領域外,人文社會與藝術領域的發展也相當具有特色。

合校後的陽明交通大學除在一般教學、研究、行政、學生事務各項傳統組織架構下執行有效的整合創新外,更匯集兩校原有雄厚實力再加以拓展,以智慧科技趨動跨領域研究為主軸,善用大數據、人工智慧及物聯網工具,強化半導體及生醫領域。除了健全頂尖半導體科技人才培育,橋接全球半導體產業技術外,更以Med-Bio ICT支撐數位生醫及精準健康,落實生醫與電子資通跨域合作綜效,打造台灣大健康產業。

陽明交大以落實「人本智慧」精神為核心平台,匯集校內研發能量,推動特色跨領域研究中心,發展新興產業技術。陽明交大將運用特有的電資領域研究資源,結合既有強項領域之技術,進一步的以數位醫學、生醫工程、人文社會、建築、工程生科、數位創新法律、高齡社區、AI(Artificial Intelligence)應用等八大議題為主軸,成立校級跨領域研究中心,推動BioICT®和Digital Bio-Medicine跨領域教研整合,期能再度加速臺灣生醫及醫療照護產業邁向國際,創造陽明交大NYCU的世界級品牌形象。

在本章節,將分別由「人文社會與藝術領域」、「電子、電機、半導體領域」及「生物科技與醫學領域」及「創新醫材轉譯」,分述此四領域如何透過組織重整實踐跨領域融合,在更多元的學術領域上,以教學為根本,研究創新為動力,落實國際化與優勢化,進行跨領域教研與跨國界合作,以與時俱進的前瞻技術開拓多元創新價值。在此後疫情時代,在推動優勢領域、育才攬才、創新研發、全球實踐等各面向更上層樓,為陽明交大開啟發展藍圖之新扉頁。

一、人文社會與藝術領域

陽明大學和交通大學雖分別在醫學和資通訊領域各擅場,但在人文社會及藝術領域也都各有發展特色。合校之後,人社領域的整合著重於凝聚共識,構思共同發展的願景,穩健地發展出更具學校特色的人文社會與藝術研究。

人文與社會領域教師在既有的合作基礎上,積極構思新的發展契機,其主要方向有三。一是大力支持人社研究並鼓勵其與既有的科學與工程專業相互交流,如此不僅有助發展出自己獨有的特色,並可與其他專業相互激盪開發其他前端研究,進而打破傳統人文與科學之間的藩籬。本校發展策略之一,為積極推動具有學校特色的跨領域合作,特別包括與AI相關的人文社會研究(社會效應、科學探討及倫理議題等),傳播科技與新媒介,工程文化與台灣產業與技術研究,地方創生與社會參與,設計與藝術領域創新研究,以及科技與生醫倫理與人權相關的研究等。跨領域合作,不僅在於研究主題上的擴充,同時也在既有傳統發展基礎上的當代變化,也是挑戰學科知識架構邊界的批判性嘗試。

其次,持續發展教師自身的教學及研究能量,重視人文社會與藝術各領域自有的專業性與發展邏輯。支持表現優秀的領域及教師,促其持續成長、茁壯,以培植領導性的主題領域。人社藝術研究為具有特定歷史與關懷取向的獨立領域,投注資源以滋養該領域的師資與研究者,將研究所得與動力灌注回學校的核心與博雅教育,並積極拓廣跨領域合作。

第三,本校除就生醫理工電資的既有發展重點外,也將朝綜合性大學的目標進一步邁進。未來將廣邀人社與藝術領域教師更積極參與博雅教育、跨域學程及百川學程的經營上,以擴大人社領域師生的影響力,並豐富校園生活。藉由參與通識核心課程與博雅教育,人社藝術研究將成為全人教育的培育基礎,使兩校既有的工程與生醫教育之強烈目的性與工具性取向得以平衡。

就中長期發展而論,我們以美國MIT Media Lab、Stanford d.school、CMU Design College、日本東京大學X、英國RCA Design Lab模式為學習目標,在本校籌設具有學校特色的「設計藝術學院」。

以「人本智慧」為核心的跨領域產學共創

台灣科技創業教父、國際傑出企業家、本校校友施振榮先生除長期耕耘科技產業界外,也持續思考發展新的經營法則,以創造新價值,為社會做出實質貢獻。其提出的王道心法,以互利的精神、利益平衡的機制尋求永續發展之道,並將個人、組織、企業、社會、國家與全人類的利益納入考量。近年來施先生也提出「人本智慧」(Humanistic Wisdom)的概念,強調「人工智能」(AI, Artificial Intelligence)應以人為本,以「利他」的精神、合乎倫理規範及社會永續發展的方向,引導相關技術及產業發展。

施先生跳脫西方霸權思想,以王道精神及人本智慧為出發點的經營哲學,與晚近企業管理強調「環境、社會與治理」(ESG,Environmental, Social and Governance)的趨勢緊密結合。此外,強調技術產業的發展需要以人為本,同時創造顯性價值及隱性價值的提點,也與人社領域最近強調瞭解使用者經驗,重視產業發展的脈絡及社會影響的研究方向不謀而合。

我們堅信,台灣科技產業升級的下一個重要關鍵,除了經營者的理念應更考量社會正義及永續發展外,也需要對各地產業實際的發展狀況,影響個人行為的社會、倫理與文化因素,左右科技發展的社會、產業、政策、教育結構,乃至可能的社會、經濟、地緣政治及環境影響等有更深入及全盤性的掌握。此外,工程及生醫的科技人才也應對包括AI及智慧醫療在內的各項科技產業的設計與發展有兼具在地及國際觀點的多層次理解與分析批判能力,以成為未來世界的領導者為目標。「以人為本」的經營、設計與製造,除了讓台灣產業與產品在國際上更有能見度外,也將提高其細緻度,使之更有溫度。

以陽明交大為落實「人本智慧」精神的核心平台,本校各學院及產業界將有更緊密的合作,以落實「產學共創」。我們擬定出以下三個發展重點:

- 結合人本智慧,創新技術、產業及經營模式:從產學共創的精神出發,將人本智慧及王道精神融入實際的技術、產業及經營模式創新之中,融合顯性及隱性價值。

- 開創AI及相關產業的人本理解與社會責任:就AI及相關產業之發展進行具有文化敏感度、社會責任,或擬定倫理規範指引的研究,以創造價值,尋求永續經營之道。

- 以人為本的科技人才培育:技術與產業最終能夠創造價值、永續經營,最重要的起點為立基於人本精神的人才培育(包含中學生、大學生及企業人士),以培養出具有掌握社會脈動、跨域及前瞻思維能力的領導者。

二、電子、電機、半導體領域

陽明大學和交通大學都是國內的頂尖大學,其中交通大學則在電機、資訊、半導體及光電、人工智慧等領域具國際領先地位,孕育國內尖端科技人才逾半世紀。105年起即開始進行各項組織整併與調整,以統合性的角度設計與開設新興課程,先是電控與電信合併,再併於110學年度電機工程學系與電子工程學系正式整併,期以擴大國際學術交流總體量能。

因應AI、5G、物聯網、大數據等新興產業趨動半導體產業蓬勃發展之趨勢,政府相關部門將透過擴展高教培育量能、促進產學共育,以及鼓勵企業投資人才等主軸,培植更多具數位技能的本土人才,協助產業轉型。本校透過跨域深度整合,進行特色跨領域研究,引領塑造新的校園研究生態,一方面透過籌設半導體學士班、產業創新研究院,共同培育國際人才,同時藉由特色跨領域團隊執行,結合國內半導體與資通訊製造之優勢,協助國際學界及產業合作及發展,並結合生醫與電資領域之跨域發展,以追求具備跨領域特色與長遠影響力研究成果。

陽明交大以原交大校區的跨學院共治的奈米學士學位學程為基礎,新增半導體組,以半導體領域的前瞻課程規劃,吸引對半導體領域有興趣之本國籍學生就讀,為國內學士基礎人才扎根。同時配合國家政策,基於交大校區半導體領域豐沛師資,以產業鏈結及國際合作為誘因,成立產業創新研究院,成立有『前瞻半導體研究所』及『智能系統研究所』,持續培育國內具有國際移動力之碩博士產業創新人才及前瞻研究菁英人才,落實半導體跨域專業的人才培育理念,完善國內半導體人才佈局,以厚實半導體產業研發能量。

除了深化電子電機半導體領域的優勢,有效整合教育資源及提升整體競爭力為目標推動合併,運用交大50年來協助臺灣半導體產業獨步全球的經驗,鏈結工程、半導體、無線通訊、醫療、生物、數位科技、人文及社會等相關領域,以數位醫學、生醫工程、人文社會、建築、工程生科、數位創新法律、高齡社區、AI應用等八大議題為主軸,成立校級跨領域研究中心,推動BioICT®和Digital Bio-Medicine跨領域教研整合,期能再度加速臺灣生醫及醫療照護產業邁向國際。

短期規劃將深耕教學、研究、社會服務等面向,以共同發展如AI在醫療的應用、遠距醫療、醫療機器人、物聯網與穿戴式裝置以及區塊鏈生醫 Eco-system等策略為目標;中長程則以發展新興智慧醫療教學研究,規劃BioICT® Park、冀由新建館舍及配套之軟硬體設施群聚效益,以前述發展AI應用之成效,結合生醫及電子通訊之強項培育優質人才,提供具創意之解決問題方案,經由互補、跨領域教研整合,使不同領域之師、生均能整體成長,共同帶動嶄新之跨領域教研趨勢。以期陽明交大成為世界第一的半導體研發聚落,並在矽導2.0擴大持續NYCU在世界半導體研究的品牌形象;以Med-Bio ICT支撐數位生醫及精準健康,落實生醫與電子資通跨域合作綜效,整合資源加速發展智慧醫療應用,建立智慧醫療照護人才培育平台,打造世界級智慧健康生態基地,成為世界智慧健康生活的教育及研發重鎮,孕育諾貝爾級學者和獨角獸級電子生醫產業。

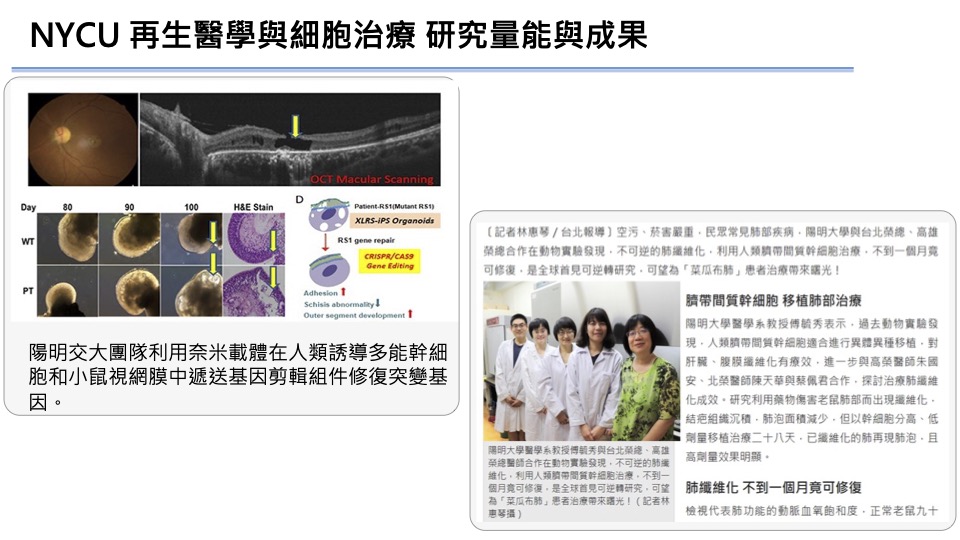

三、生物科技與醫學領域

陽明大學在生物及醫學領域,無論是生化與分生、微生物與免疫,乃至基因體研究,均累積卓越與深厚的基礎生命科學和生物醫學研究能量,成果均享譽國際;交通大學則在1993年即有鑑於生物科技與工程、ICT結合的巨大能量,在一理工大學中創立全國第一個生物科技研究所,戮力於醫學科學與工程的研究。基於陽明交通大學早已累積的生物科技、生物科學、生物醫學、工程生物(包括生物資訊、生物工程、生物電子、合成生物、系統生物學等等)跨領域的成果基礎,若能將資源效更充分利用與發揮,教研能量完善整合與優化,推動成立跨生物領域學院,並整合憶卿醫院與精準醫藥產業,全方位從科技研發鏈結精準醫藥相關產業,包含醫療、製藥、藥物開發、資通訊、醫療系統開發、醫療儀器等的跨界合作,發展出全新智慧模式,建立陽明交大成為國內鏈結學術研究與產業發展新指標,並在特定的醫療領域中取得世界級領先地位。

以智慧科技趨動跨領域研究為主軸,善用大數據、人工智慧及物聯網工具,強化半導體及生醫領域。為此,本校將結合生物科技、生命科學、藥物科學、生物醫學暨工程等泛生物醫學相關學院,發展國際一流的跨生物領域學院。以Med-Bio ICT支撐數位生醫及精準健康,落實生醫與電子資通跨域合作綜效。逐步整合資源,包括憶卿醫院與精準醫藥產業等,全方位地鏈結精準醫藥相關產業,包含醫療、製藥、藥物開發、資通訊、醫療系統開發、醫療儀器等,透過跨界研究發展合作,開創全新的合作模式與智慧應用,並在特定的醫療領域中取得世界級領先地位。透過此智慧醫療照護人才培育平台,得以打造世界級智慧健康生態基地,使本校成為世界第一的智慧健康生活的教育及研發重鎮,孕育諾貝爾級學者和獨角獸級電子生醫產業。

融合學院的發展工作、時程與目標

隨著賢齊館(Bio-ICT building)的啟用,憶卿醫院籌建在即,以及規劃中的校園重劃,博愛校區將成為全球ICT產業最密集環繞之Bio-ICT園區,它將匯集全國ICT、生物及醫學研發人才,進行學研發展與人才培育,創造21世紀最重要新興產業,增進人類全體之生活品質。我們建議本項創新之融合學院應以博愛校區為基地,以「工程與計算生物科學」,全方位從科技研發鏈結精準醫藥相關產業,包含醫療、製藥、藥物開發、資通訊、醫療系統開發、醫療儀器等的跨界合作,發展出全新智慧模式,並在特定的醫療領域中取得世界級領先地位。

陽明交通大學現共有19個學院,在思量融合學院未來發展的功能性和前瞻性,以及融合過程的執行效率,建議以生物科技學院、生命科學院、藥物科學院、生物醫學暨工程學院為學院…等泛生物醫學相關學院為融合的協商討論對象。學院融合涉及諸多複雜的資源重安排與人事的異動,但此對於蓄勢待發的陽明交通大學是難以長期運籌帷幄之重大組織重組之務。據此,建議於陽明交通大學博愛校區生物科技學院中設立跨生物領域學院融合協商整合工作小組,進行學院內共識尋找以及跨學院融合相關的討論事務,經2-3年的協商整合後,並在3-4年間於陽明交通大學成立一跨院的跨生物領域學院融合小組,總籌各學院間跨院整合的相關事務。

四、創新醫材轉譯研發中心

面對新興傳染疾病、腫瘤等來勢洶洶,人口社會的快速高齡化,乃至於現代化精神疾病的威脅,醫材產業的發展,無疑擴大至預防/診斷/治療層面,以達到人類健康為最終目標。在合校後多元的工程技術與生物醫學整合驅動,以及肩負國內外新興產業的發展使命下,如何有效整合本校醫學/生物/工程/資訊/材料/管理/人文等領域,同時結合相關產業及醫院發產實務性/可用性/商業性安全有效之創新醫材,勢必為當務之急。「創新醫材轉譯研發中心」的成立,無疑是新世代創新醫材產業在研發人才培育、跨域整合與產業鏈結的重要推手,更是創新醫材產業發展的新契機。

本校在醫療器材產業人才培育上已投入相關資源,並次第成立生物醫學工程學系(陽明校區)與生醫工程研究所(交大校區),在凝聚生醫工程知識與技術,培育醫療與工程整合人才已有健全基礎。同時已在醫療植入物/復健輔具/醫學影像/醫學電子(人工電子眼/耳)/生醫感測器/藥物嵌入釋放/人工晶片/神經工程/醫學超音波/醫學放射等均有優異之研發成果,與國內生醫產業亦有深入合作,所開發之相關醫材亦多項取得美國FDA,歐盟CE及台灣TFDA認證上市並已應用於臨床治療。

臺灣擁有領先全球的半導體產業與先進的醫療技術,已經具備新創醫療器材產業的能量。然而,醫療器材產業相對於其他產業,更需要具備精準的生醫與工程技術跨領域整合,然而醫材首重安全有效,因此相關技術檢測及產業品管法規更左右醫材產業的發展速度,本校除了工程與醫學專長之外,更可將科技法律及管理有效整合。耑此,「推動生醫工程鏈結」與「發展醫材產業聚落」是本校成立 「創新醫材轉譯研發中心」的重要工作目標與任務,也是推進臺灣醫療器材產業創新發展的使命。本中心將整合「護理/復健/高齡/生科」等生物醫學領域與「電機/資訊/光電/機械/材料/影像/AI」等工程領域,結合相關產業資源,發展個人精準及智慧化創新醫材轉譯領域,同時結合各教學(附設)醫院知識與數據,促進「整合健康醫療資源」,並在生物醫學工程學系(陽明校區)與生醫工程研究所優良的人才培育基礎上,推動「培育醫材轉譯跨域創新團隊」。

本中心將於國立陽明交通大學既有的優勢與基礎下,以發展個人精準健康為主軸,朝保健、預防、診斷、治療、照護等全齡健康願景發展,為達到此目標,預計推進五大主軸如下:

- 推動生醫與工程鏈結:媒合醫療資源、健康照護與工程技術,促進生物醫學與工程溝通與銜接。

- 發展醫材產業聚落:協助醫療器材新創與產業化,提供法規服務與試驗場域,並促進醫療器材產業群落互助。

- 整合健康醫療資源:整合附醫及各教學醫院資源,推動醫療器材臨床測試及整建各式醫療數據資料庫,為人工智慧醫材研發提供最佳環境與資源。

- 培育醫材轉譯跨域創新團隊:培育生醫工程產業所需跨領域人才與團隊。

- 推動創新研發主軸:著重陽明交通大學特色領域發展與推進,包含:

- 個人精準醫療植入物研發:

為協助臨床治療,搭配生物性重建,精準個製化生醫材料搭配嵌合藥物是相當重要的一環,將以骨缺損填補材料為基礎,建立精準個製化植入物治療應用。

(團隊成員:台北榮民總醫院-陳威明副院長、吳博貴骨腫瘤科主任; 陽明校區生物醫學工程學系-林峻立教授、駱俊良教授; 陽明校區生物醫學影像暨放射科學系-陳志成教授; 交大校區材料系-陳三元教授; 交大校區生工系-陳榮治教授) - 高值醫材與仿生平台研發:

為建立有效藥物傳遞釋放系統與相關治療指引評估平台,將研發高值生醫材料傳 遞系統及醫材仿生晶片與3D疾病組織/器官評估系統。

(團隊成員:陽明校區生物醫學工程學系-駱俊良教授; 交大校區生醫工程研究所-陳冠宇教授、林子恩教授;陽明校區生物醫學影像暨放射科學系-許世明教授、陳傳霖教、吳駿一教授;陽明校區藥學系-林宥欣教授;陽明校區生化暨分子生物研究所-廖韋晴教授; 陽明校區醫學系-熊佩韋醫師、吳博貴醫師) - 個人精準醫療器械研發:

為協助個體化治療、復健等精準醫療器材研發可避免個體差異,將搭配精準影像,建立個體化醫療器材包含眼科脈衝雷射治療、骨質密度量測等器材。

(團隊成員:陽明校區生醫光電所-郭文娟教授、吳育德教授; 交大校區電物系-陳永富教授、蘇冠暐教授;台北榮總總醫院眼科部-邱士華醫師、陳世真醫師) - 智慧醫療器材研發與應用:

將以人工智慧提升各式醫療器材研發,進行健康照護、診斷、治療、預後等創新醫材研發與應用。

(團隊成員:陽明校區生醫工程學系-賴穎暉教授;交大校區電機工程學系-冀泰石教授;交大校區電信工程研究所-黃紹華教授;交大校區電子工程研究所-張添烜教授; 陽明校區醫學系-力博宏醫師、廖文輝醫師、鄭彥甫醫師;校外諮詢專家中央研究院資訊科技創新研究中心-曹昱研究員) - 精準醫療影像技術研發:

為協助精準醫療與照護,精準成像、分析與預測是重要環節之一,將提升影像取像質量、分析程序與預測系統,研發精準手術、復健與健康預測影像平台。

(團隊成員:陽明校區神經科學研究所-林慶波教授;陽明校區醫學系-陳亮恭教授、彭莉甯醫師、許秉權醫師;台北榮總神經外科-李政家醫師; 陽明校區腦科學研究中心-周坤賢副研究員; 陽明校區人文社會學院-張立鴻助教授; 交大校區光電系-孫家偉教授、郭浩中教授; 交大校區生物科技系-黃植懋副教授) - 生醫感測系統研發:

結合光電、半導體技術,研發輕薄穿戴生理感測器 girlfriend ,搭配大數據分析,進行醫療與健康照護。

(團隊成員:陽明校區醫管所-唐高駿教授; 陽明校區-神經科學研究所-林慶波教授; 陽明校區醫學系-陳韋達教授; 陽明校區牙醫系-李士元教授; 台北榮總榮心臟外科-張效煌醫師;交大校區光電系-孫家偉教授、郭浩中教授; 交大校區生工系-莊競程教授)

有鑑於近年來臺灣面對全球產業與知識經濟的挑戰,本校規劃借鏡國際半導體產業學院及國際衛生學程的成功經驗成立國際學院,以深化現有國際鏈結及國際合作,並從原有半導體及醫藥衛生領域擴大至其他基礎科學及新興領域,以達到培育國際創新人才,以及引領本土人才躍昇全球佈局之目標。在做法上,希望在未來十年間將深化與國際頂尖大學及先進研究機構合作、建構校園友善雙語環境與支持系統、開設具有特色且涵蓋多元領域的全英語授課課程與學程、提供具國際公信力與高度專業的高教教學培訓暨認證以有效提昇教師職能,創造出適合臺灣的卓越高等教育環境、培養出更多具國際觀以及兼具精準與多元思維的跨領域專業人才,以與全球高教環境接軌。我們期盼這些措施能有效地增展MIT品牌、引領出更多創新產業,以及大幅提昇臺灣高等教育的國際影響力。

國際高等教育激烈競爭、全球化衝擊與挑戰,產業界對於高階人才需求若渴;而高等教育的全球適能(global fitness)更取決大學的整體學術內涵、文化環境與人才培育等能準確且適時地與國際接軌。面對如此劇變社會及國際新生態,本校持續透過建構友善雙語環境、開設多元領域具特色的全英語授課課程、提供教師國際性高教教學輔助暨認證、培養更多具國際觀及精準多元思維的跨域人才,關懷全球性議題及引領開創更多創新產業,以在世界發揮影響力。

一、國際學院

國際半導體產業學院則以培育國際化半導體領域人才為目標,藉由新南向移地教學、建立跨國開放實驗室提供世界級的硬軟體、建立國際化環境如雙語教學環境、雙向入學輔導、英文課程地圖、雙語研究環境、設置國際遠距教學教室及國際學習空間,致力於深耕半導體高等教育,與產業鍵結並積極與國際接軌。

健康是人類最重要需求,醫藥衛生是大健康中核心的一環,也是臺灣最具未來國際競爭力的領域之一,尤其新冠疫情衝擊下,世界各國對於醫藥公衛人才更是需求孔急。本校國際衛生學程是本校打造跨領域醫藥衛生國際人才最重要培育及研究平台,著眼於涵蓋公共衛生及醫藥衛生等跨學科、跨領域的綜合訓練,提供全英文課程,訓練學生具備思辨與溝通全球群體健康及衛生議題的能力。

1. 學院架構

陽明交通大學國際學院在半導體、電子、資通訊及工程領域將與現有之電機學院、資訊學院、理學院及工學院的發展相輔相成。結合校內電子電機、資訊、機械、材料、電子物理、應用化學與生物科技等相關科系的研究能量,以互補性增強的方式發展國際學院,培養具全球移動力、就業力及跨域力之創新高階人才。在醫藥衛生領域將善用國際學院內部資源及結合相關學院專長,延伸教學研究至基礎及臨床醫學,朝向成為亞洲國際醫藥衛生教學及學術研究的重鎮,並成為全球衛生人才學習具亞洲特色醫藥衛生領域的首選之一,為台灣及新興國家培育具備世界觀的傑出醫藥衛生科學家及實務領袖。

國際學院的基本組織架構(如下圖)是一個代表陽明交大學術對外窗口,對內與全校相關學院密切銜接,行政作業統一、規章條例簡化,進而提升國際談判和立約之效率。學院以國內、外研究生為主體,目的在強化國際研究合作、擴展國際人才培育、且協助企業在國內外經營所需之人力與技術。

2. 建立創新人才培育平台

除了配合政府南向政策在培育引進國際人才外,本校也重視本土人才的躍昇佈局,國際學院將當仁不讓成為陽明交大的平台,此平台之功能與任務簡要敘述於圖中。

未來三年的工作計劃將聚焦於下列重點:

建立在過去多年的成功範例上,未來三年(2021-2024)的任務將集中在擴展到基礎科學和應用工程領域,此期間的三項重點發展如下:

- 深化國際鏈結、擴展其他領域

- 國際創新人才拔萃計畫

- 新南向頂尖人才培育引進

- 東歐南歐中亞拓點攬才

- 半導體、醫藥衛生及新興領域本土人才躍昇佈局

- 強化境外教學平台

二、深化國際學術合作及打造友善雙語校園

本校為持續強化與國際各高教校院與機構的合作,並拓展與增長學生國際觀,除持續打造國際化校園環境,營造友善國際校園氛圍外,亦鼓勵雙聯學位、境外專班的的推動。

深化國際合作

- 連結全球姊妹校推動學生跨國學位學程和實習:

本校將建立更彈性務實的學習與實習政策,以吸引國際生來本校短期或長期學習,例如:吸引美國麻省理工學院學生來本校執行跨國實習計畫,印度理工學院學生來本校就讀國際半導體學院雙聯博士學位學程,以提昇本校的國際能量,同時也為企業提供優秀地全球移動人才。 - 開設國際短期課程,促進境外專班及雙聯學位之推動:

本校將更積極推動雙聯學位、境外專班,以及國際合作課程,透過這些創新多元的方式連結國際大學,並吸引國際學生就讀。同時,本校也將積極促進本校教師與海外學校與老師的交流合作,以促成更多不同領域的課程開設與共同研究。 - 持續參與國際學術聯盟,活化國際角色:

本校加入全球未來產業人才培育策略聯盟(UAiTED),該聯盟由臺、港、新、馬共16所頂尖大學組成,本校擔任產學合作研創小組召集,透過媒合企業需求與學校研究能量,促成產業與聯盟成員校之合作與鏈結。

打造國際化友善校園

本校友善校園在規劃硬體部分,將建置完善的校園標誌雙語指標,並將校園硬體設備雙語化,期讓國際學者、老師/學生均可在校園環境內,不會因語言形成溝通上障礙。軟體部分將提供教職員生在業務上語言,文書及網站訊息等業務相關英語諮詢,逐步將文書作業以雙語呈現,並鼓勵行政人員能以雙語回應國際學者與師生相關業務,並進行溝通與交流。

本校國際處並持續規劃本地生和國際生在生活、文化相互理解的活動,進而促進本地生和國際生在宿舍中生活學習和跨文化溝通素養;對於國際生隻身到校學習,國際處將因應疫情變化及時提供防疫物資及更多關懷給學生。具體的作法包括:

- 在地人才國際化,境外人才產業化

本校精進本地生出國交換、實習、見習的推動策略;鼓勵學生參加與外籍生之志工團隊。透過為國際生舉辦之企業參訪、徵才活動及產業講座,除了可以培育在地人國際化,亦可以讓境外人才本地化。 - 共同參與教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」

協助學校課程英語化的同時,提供國際生工讀機會,並且增加本地生與國際生的交流機會。此外,頂尖姊妹校合作老師亦可透過參與專業課程英語授課(EMI)線上國際授課,加強教研合作,以深化姊妹校交流。 - 社群教育

積極參與博雅教育規劃,鼓勵學生參加與國際生的共同活動(體育、競賽、學生大使、學伴等),持續規劃本地生和國際生在生活、文化相互理解的活動,進而促進本地生和國際生在宿舍中生活學習和跨文化溝通素養。 - 疫情期間的國際生輔導與關懷

因應疫情變化,提供防疫物資及關懷,提供健康心理中心協助,並落實疫情資訊以中英文同步公告發送以及即時更新。

三、打造雙語大學 建立英語支持系統接軌國際

國立陽明交通大學在未來十年的願景是將學校打造成為一個享有國際聲譽的知名大學,能培育出具全球競爭力之國際移動人才,並對全球高等教育能產生實質影響力。

打造雙語大學是當今接軌國際之首要基礎工程。然而,英語目前是全球高等教育中傳播:科技,醫學,科學,商業, 娛樂,及法律等領域最通用的語言(lingua franca)。所以國立陽明交通大學在培育未來全球移動人才上,除了在培育學生們的專業智能外,同時還要強調他們能將所學的專業與英語聽說讀寫能力加以做有效的整合。此外本校將逐步實踐行政體系無障礙,校內所有標誌、文書作業(含公文、表格、公告訊息、網頁呈現等)以雙語呈現,並鼓勵行政人員能以雙語回應國際學者與師生相關業務。

本校將設置語言學習與寫作中心(language learning and writing center, LLWC) ,以提供校內教師學生及職員的語言學習與寫作的諮詢,同時也協助培訓專業老師的英語教學,學術單位合作研發與專業有關的全英語課程,以及舉辦相關活動,以做為各項校園雙語化教學與行政推動的主要支持系統。

四、培育發展國際高教認證教研兼具的博士級人才

頂尖大學除追求卓越研究表現外,同時也肩負提昇高教教學品質的重要角色。為協助大學教師教學專業發展,本校國際高教暨認證中心 HEAT (Higher Education Accreditation for Teaching)長期與英國高等教育學會(Advance HE)及其全球夥伴大學合作,共同提供國際高教培訓暨認證課程。目前是臺灣唯一、Advance HE全球第50個國際培訓機構夥伴,為本校師生提供系統性與國際化的高教教學專業知能培訓、教學輔助及認證申請輔導。目前已有60位各領域教授、博士生與博士後獲得具國際公信力之國際高等教育學會會士認證(HEA Fellowship)。

未來本校將積極申請Advance HE國際培訓機構之認證,更進一步成為其全球策略合作夥伴,得以獨立提供高教培訓與專業認證,鏈結國際高教理論趨勢與台灣在地高教現況與實踐,協助大學教師教學專業發展。同時呼應國家當前雙語政策,我們將提供專業教學認證培訓及教學支援輔助,協助各學院有效提升教師英語授課之質與量,為臺灣創造卓越的高等教育環境。

2020年10月,美國SIA和SRC聯合發表了一份「半導體十年計畫」報告書,確定五大晶片領域(類比/感測(Analog),儲存(Storage),通訊(Communication),安全(Security)及運算(Computing))之未來方向,而此五大領域的發展將與半導體產業的關鍵技術息息相關,因此報告中呼籲美國政府在未來十年內每年應進行34億美元的投資,以資助半導體產業研究發展。台灣在世界半導體產值第二,對台灣GDP影響甚鉅,高等教育必須在半導體研究上進行前瞻的人才培育計畫,使台灣在半導體技術及其應用領域方面,持續保持領先地位。

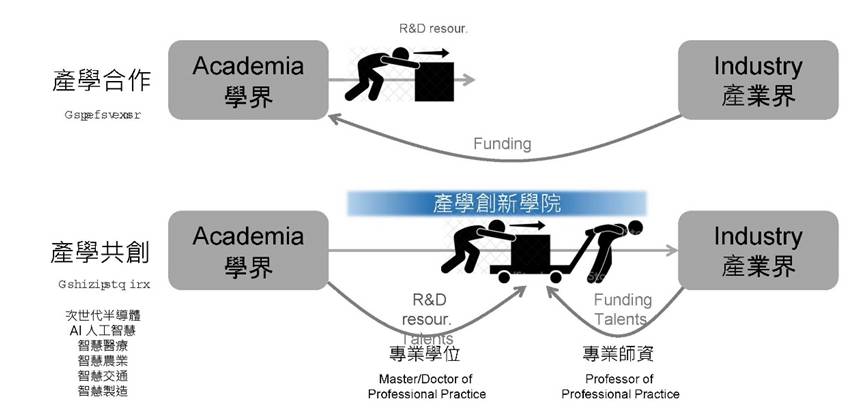

隨著產業快速變動,高等教育課程和設備難以趕上產業發展,導致學界所培養人才無法為產業所用,必須由產業界重新訓練,才能勝任工作,因此產生學用落差之議論。面對全球經濟劇烈的變動下,臺灣的產業發展將在 5+2 產業創新的既有基礎上,打造「六大核心戰略產業」,讓臺灣成為未來全球經濟的關鍵力量。六大核心戰略產業包括強化資訊及數位相關產業、結合5G時代數位轉型以及國家安全的資安產業、生物及醫療科技產業、軍民整合的國防及戰略產業、綠電及再生能源產業、確保關鍵物資供應的民生及戰備產業,使臺灣產業與全球市場及全球性的企業連結。為了因應六大核心戰略產業,人才培育政策必須適時調整,俾符合國家產業的需求,欲達成此目標,首先必須培育國家重點領域產業高階人才,由其扮演領頭羊,引領國家產業進步及升級。

過去,因身為國立大學,本校在執行校務上受政府法規的監督與限制,因此在人才培育上無法引進業師,使學生有效接受產業同步新知;與產業進行產學合作,無法自由彈性的運用計畫經費。因此,本校擬具「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」,率先提出改革現有體制,鬆綁過去大學法、學位授予法、教師法、採購法及其他有關法律規定之限制,藉由學術界與產業界連結,共同成立「產學創新研究學院」,此學院將具有獨立編制及獨立預算,其人事、主計、總務等行政事務,藉此與產業搭建互惠橋梁,發揮教育、訓練、研發、服務等功能,強化學界與產業界交流與知識擴散,建立長期產學合作關係。如下圖所示,此學院將改變過去學校單一方培養人才,企業只藉由投入產學合作計畫參與高等教育之框架(Push),而是以學校與企業共同投入人才培育(Push-Pull),結合產學研究中心,培養擁有雙專業技能之π型人才,達成產學共創的新典範。

創新學院以實踐跨域落地研究、培育產業思維人才、提升產學共創價值為理念,設計跨學科模組課程,整合各個專產學共創概念之下,本專案的十年願景為:

- 陽明交大成為半導體產業研究之領航者:

為因應未來新興議題帶動半導體領域之快速發展,產學共創的創新體制建立與關鍵產業界保持平等互惠共創價值的夥伴關係,能保有研究產出實務化及培育具產業思維人才,在良性循環下達到聚落效應,使陽明交通大學成為半導體產業研究之領航者。 - 推動科學園區轉型,打造腦力密集之研究園區:

新一代研究園區的關鍵是「腦力密集」,需要以跨領域合作來創新產業價值。面對未來的發展,唯有改變舊有的思維,建立產學共創的共識,未來校園的學術研究將朝向整合腦力研究,進而推動具有群聚效應的研究園區,協助解決產業界挑戰性課題,讓新一代產業園區成功運作,促進轉型升級,創造台灣半導體產業之新價值。 - 引領頂尖新創研究,催生新興產業:

基於過往交通大學於半導體與資通訊領域奠定之基礎優勢,加入陽明大學於醫療產業的努力,在合校後產學共創價值的發展下,產業研發中最不可或缺之人才與研發主題,陽明交通大學皆參與其中,未來對於全球頂尖研究之發展及新興產業之推動,陽明交大必處於關鍵的位置,扮演新創推手的角色。

「產學創新研究學院」以實踐跨域落地研究、培育產業思維人才、提升產學共創價值為理念,設計跨學科模組課程,整合各個專業科目;校內水平結合院級之產學研究中心,校外垂直整合學術界與產業界之創新成果,進而培育研究創新型、產業應用型、專業技能型之多元人才,引領學術研究創新,創造產業最先進技術,為未來產業發展提供新的量能。

本校現有九大校區分在5縣市,其中以陽明校區及交大校區為主要校區,未來將以現代的手法詮釋兩校區在醫療人文照護、半導體創新產業的優良傳統,用源自於既有的堅實基礎,打造陽明交大持續擴展發光。規劃將以人為本的科技行政系統,提供並支持優秀師生進行卓越的研究、教學、產業鏈結、與校園生活服務。 以尊重為基礎,科技資訊為骨構,透過彈性、開放、漸進與包容的模式凝聚共識,以消彌校區實體距離的限制,讓校區師生在從事教學研究的同時,能有跨領域、跨文化的全面性關照,滾動形塑校園共融,以跨文化激盪的底蘊,形塑「翻轉突破樹立價值」的校園,成為未來大學校園文明的旭日。

為此擘畫本校十年願景,讓新與舊和諧共生期待未來,以翻轉突破,馭見未來校園,捕捉熱情懷抱人文、想像 ∞G校園,跨越地域限制,激勵校區融合,駕馭系列有溫度的凝聚性智能校園生活,引領勇敢想像成就未來陽明交大。

藉由動態性的擾動,以打造教學、研究、生活、情感共融的活動場域,建置跨校區共融共事機制,營造校內師生對學校的凝聚力與向心力,形塑獨有的校園共融文化。藉此提供建造hybrid 校園的基礎,入塑造有溫度的凝聚性智能校園生活的雛形。

跨校區融合的十年願景,目標定為「手握任意門,穿梭人文聚落與智能校區,產官學研任我行」。具體目標包含:

- 優游無邊教室、多元腦力激盪的學習空域

- 駕馭無垠艦隊、創造未來生活的領航團隊

- 穿越無域校園、十項全能的安全母港

- 隨心實地實體、五感靈動的校區生活

三年行動計畫將以“後現代部落- 新NYCU部落”為主軸,融合科技、人文、健康與醫療,培養未來領航人才。規劃跨校區智慧運輸交通網路、宿舍網際視訊網路、開放多元教學與學習網路、體適能自信健康活力網路、零距離雲端健康心理諮商網路、數位圖書館藏與智慧研究典藏網路,在各校區融合科技、人文、健康與醫療培養出新世代人才,打造獨特NYCU部落,以達深耕卓越、創新思維之生醫科技發展與產學融合之永續蛻變創新型大學。

優游無邊教室、多元腦力激盪的學習空域

- 建構跨域創價多元學習環境,培育發明未來領航人才

- 成就卓越學術奠基,校園的大圖書館 (GREAT Library)

- 教育行政之資訊系統標竿:資通訊共同管溝 (ICT Super Highway)

- 深耕卓越 內蘊外見 創新思維 共創價值

- 善用大數據,落實校務研究

- BioICT® Park的敲門磚: 資訊化動物中心

- 校區互聯智慧運輸,營造健康永續安全校園

- 零距離的健康心理資源,諮商與科技生態系統結合

- 後現代部落,共創經驗記憶

- 運動不設限,活力校園與智慧運動的躍進

駕馭無垠艦隊、創造未來生活的領航團隊

穿越無域校園、十項全能的安全母港

隨心實地實體、五感靈動的校區生活

一、建構跨域創價多元學習環境,培育發明未來領航人才

大學興學,首重延攬優秀師資與設計與時俱進課程內容,以強化學習成效,並豐盈設備資源,持續優化整體學習環境。未來網路數位學習的重要性自不待言,透過前瞻科技開發與數位課程的積累,讓學習隨時隨地高效進行,是大學未來教學的重要型態;並以形塑專業知識、培養實務技能、注重人本關懷的優質學風,以向心力、榮譽感、創造未來價值作為學習的驅策原動力。因此,強調以學生為主體的思維,提供彈性學習制度,讓全校學生得以適性適能、自主學習,並藉由跨域機制,讓全校學生共享教學資源,在開放學風中孕育未來領袖人才。

未來將建立跨域自主、以學生為主體的開放制度;隨手可得的學習資源,為各校區學生開拓更寬廣的學習管道,深化跨領域教學研究之氛圍;因應未來環境的實作學習與教學催化平台,提供多元創新、學術交流、國內外競賽、與團隊合作;推動系統性跨域問題為導向的教學模式,加強系統思考、邏輯思辨、與計算思維,著重專業知識與實務技能合一,培育創造未來的能力;推動創新核心課程,培育具備終身學習能力與適應力的人才,以因應世界快速變遷。注重人本價值與社會關懷,養成專業與通才兼備的領袖。

未來三年的工作計劃將聚焦於:

- 開放式學習制度

- 教學環境與學習資源

- 教師發展與行政服務

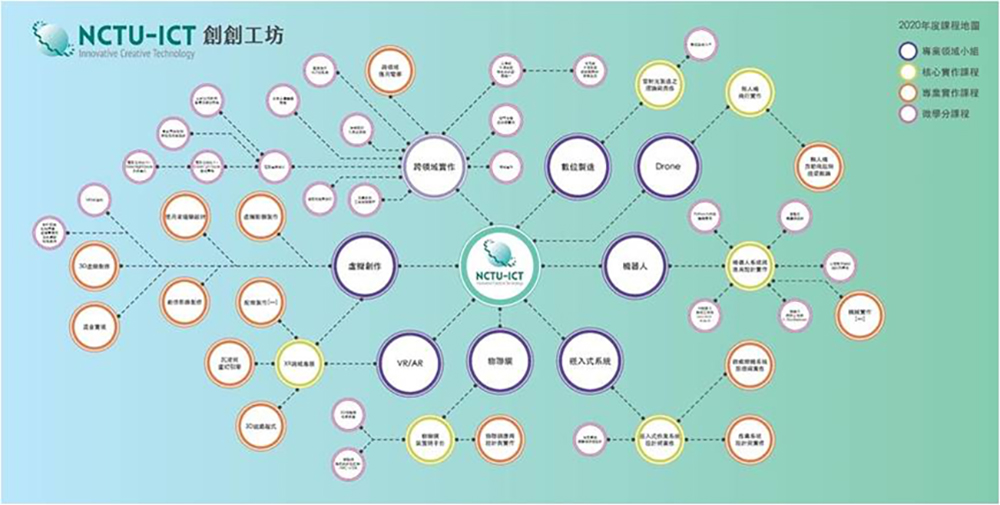

- 創創工坊(校級跨領域實作教學與資源平台)

- 跳脫現有院系教學界線,在教務體制框架之外,以順應未來新興科技與人文發展為思維,由跨院系教師組成領域小組,規劃創新實作課程(如圖 1,為109年度之課程地圖)、教學場域、與共用設備。

- 以領域小組為核心,課程教學設計以建立學生實作能力為主,可透過理論、技術、多領域思維,疊加師生的創新、創意,創造出有別於傳統授課的成果。

- 持續推動多元創新實作教學,完善新型態教學制度,同時走入國際,鼓勵師生參與國內外競賽。除常設之領域小組外,創創工坊亦支持具延續性學生訓練性質之競賽需求,以專案工坊形式組成跨領域團隊,透過目標導向開設相關教學訓練課程,學中做、做中學,扮演跨領域競賽合作團隊之催化平台。

二、成就卓越學術奠基,校園的大圖書館 (GREAT Library)

圖書館向來係學術研究的後勤資源供應者。唯有豐富且優質的館藏,才足以支援大學前線的研究,因此,西方學術界有「圖書館是大學的心臟」這句老隱喻,圖書館也成了判斷一間大學好壞的依據。

網路時代的資訊氾濫讓部分人們以為圖書館角色可以被淡化,但真相卻是更加急迫需要圖書館關鍵且多元的存在。因此,現在的圖書館不只是大學的心臟,更是大學與全世界學術聯繫的主動脈。

如同曾為希臘時期最偉大的圖書館The Great Library of Alexandria,奠基今日西方世界的文明,本校圖書館也願以數位領先的研究型圖書館角色,推動具深度的知識服務與開放取用的學術傳播,促進本校的科學進展與跨學科的平等與融合。未來的圖書館將擁有寬敞而明亮的多元活動空間,或有學生倚窗閱讀、小組交流辯論、老師發表研究發現、社團展現成果...等,這裡如同古希臘哲學廣場Gathering校內師生,在此進行多元而自由的跨學科思想對話、激盪與合作。紙本館藏透過密集自動倉儲系統、RFID與機器人設置管理,移至實牆之後地板之下的空間。圖書館的核心是專業館員的Research Supporting服務,師生研究的每個環節都可以得到對應的資源與建議,因為有大量優質的E-Content Resources為後盾,結合個人化數據整合呈現,提供無圍牆的知識服務。此外,圖書館持續Archive與紀錄新館舍空間、研究服務與內容樣貌形塑的新校園歷史與文化,善用Technological Innovations持續提升服務品質。這是個大圖書館(GREAT Library),屬於陽明交通大學的偉大學術基石。

隨著空間活化議題興起,圖書館也逐步進行空間改造規劃,劃破書庫與人的傳統空間界線,交大校區的圖書館6樓多元共享空間(下圖)便是改造成果的第一步。該空間以知識共享共創為出發點,將充滿白噪音的「共創討論」學習模式形塑為圖書館的showcase,命名「創意埕」以傳達「分享性+公共性+原創性」的空間隱喻與脈絡,並打開四周景觀天際線來縫合圖書館空間內外的關係,跳脫圖書館傳統印象,轉化為主動與互動共享的學習思考平台。

未來三年的工作計劃將聚焦於:

- 翻轉空間,多元學習共享空間改造

- 傳承典藏,推動陽明交大博物館群計畫

- 陽明交大研究資料典藏與活化計畫

- 人力結構修正,轉型知識顧問

三、教育行政之資訊系統標竿:資通訊共同管溝 (ICT Super Highway)

如同網際網路,成為人類資訊交流的工具,本校規劃建置資通訊共同管溝「ICT Super Highway」,目的是統合全校校務系統、教學系統、研究資源、計算設備、網路通訊設備等,打造行政、教學及研究之大道。此一超級管溝將成為未來學校發展重要基礎建設架構,建設將從幾個角度:共同運算平台、共同儲存平台、通訊網路管溝、物聯網資料管溝、專屬管溝、教學管溝,成為頂尖大學必備之後援系統。透過此一超級高速公路之設計,成為教學、教務、研究之大道,未來學校將在晶片設計、人工智慧、通訊網路、智慧醫學、智慧物聯網、生物科技、管理科技的相關領域佔有極大之優勢,成為本校未來進入世界百大之核心基礎建設。

未來三年的工作計劃將聚焦於:

- 共通運算及儲存架構

- 通訊網路管溝

- 資安防護管溝

- 通信物聯網資料管溝

- 智慧服務管溝

- 專屬安全管溝

- 教學管溝

四、深耕卓越 內蘊外見 創新思維 共創價值

策略引導,即時行動,建立新思維,創造新價值,打造科研產學融合之世界創新型大學

本校多年深耕扶植孕育了現今台灣引以為傲的ICT高科技產業,在基礎、臨床醫學上,於國內外皆富有名聲。而透過與臨床夥伴(附設醫院、教學醫院等)鏈結,本校居中扮演產界和醫界間的轉譯者,已促成許多產學合作及技術轉移的實績。

有鑑於本校兩校區加乘合一後不僅成為更多元寬廣的綜合性大學,藉由多校區跨域性合作,亦成為多元人才的重要培育機構。為讓各研究領域合作得到更嶄新新紀元的躍升,培育年輕優秀學者、積極延攬頂尖人才,強化尖端研發能力、整合大型跨域研究,同時提供前瞻與開發創新技術,建立雙向接軌的雲端大數據資料庫更為本校重點工作的一環。

而為因應國家未來產業需求,本校更將積極培養產學專才、加速新穎產品開發、建立健全完善的服務機制,使本校成為重要的孵化器與連接站,銜接未來科技研發方向與國際產業接軌。近來因應社會面臨之問題日益複雜與多變,本校以宏觀角度及跨域思維,結合原有之強項領域,積極提供相對應的策略與創新發展,期許再造高峰,與世界頂尖齊進,成為國際學研產的重要標竿。

本專案的十年願景為:

- 成為東亞科研產學重鎮

- 建立全球創意研發總部與類矽谷專才(NYCU Biodesign Camp)培育

- 推動產業加速器共創價值

- 孕育高影響力學者搖籃

- 打造BioICT ®智慧健康醫院

- 整合臨床AI雲端大數據資料應用

- 深耕科研成果鏈結產業需求

- 拓展尖端儀器服務資源共享

未來三年的工作計畫將聚焦於:

- 專才培育及組織強化

- 提升國際學術影響力

- 跨域技術橋接及整合

- 聚焦產、醫、學界聯盟合作

- 硬體設備提升、建立尖端儀器服務模式

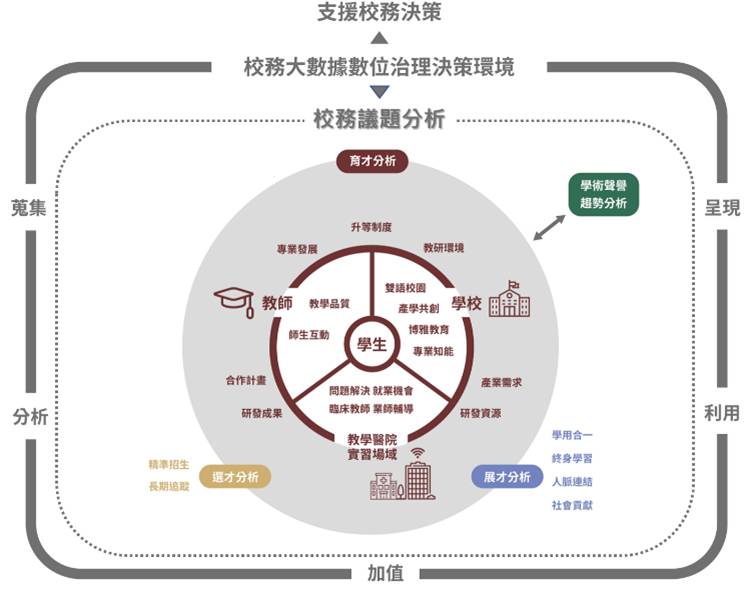

五、善用大數據,落實校務研究

本校持續透過資料蒐集分析與加值利用,以學生為中心進行校務議題評估,掌握國際高等教育改變之脈動與產業趨勢,提供實證數據建構校務大數據數位治理決策環境,包括校務資料倉儲與加值服務;深耕計畫推動目標及議題,如提升教學品質、確保辦學績效;以創新服務的精神,結合人工智慧及校務資料,以關懷學生的角度出發,開發三種聊天機器人,成為智慧校園生活學習好夥伴;校務數據視覺化平台,提供即時資訊供校內人員使用;持續維護資訊公開平台。

未來將以數據為主、人為本,營造校園永續發展的決策治理環境。由實證數據出發,協助本校發揮永續、創新、包容的精神,持續為產、官、學、研培育具有影響力與貢獻性之關鍵人才。

- 完善校務大數據數位治理決策環境

- 推動校園資料加值與分析應用

- 強化校園永續發展實踐社會影響力

未來三年的工作計畫將聚焦於:

- 建置校務大數據數位治理決策環境

- 學術聲譽趨勢分析

- 發展校務研究議題分析

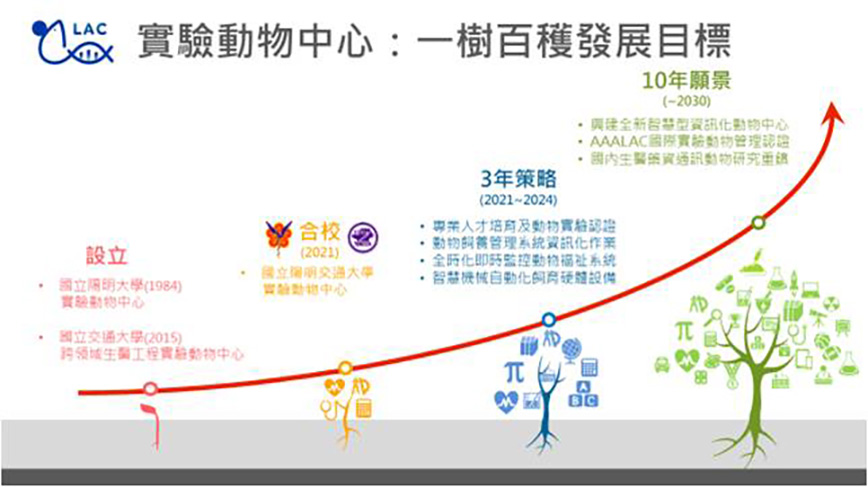

六、BioICT® Park的敲門磚: 資訊化動物中心

BioICT® Park和 Digital Bio-Medicine兩大領域教研任務主軸是以陽明交大研發合作為基礎,透過醫院、大學、研究中心、實驗動物中心、廠商所產生的群聚效應,促進智慧醫療科技產業發展與茁壯。其中動物中心作為重要之產官學研究發展合作橋樑,並提供培訓醫師研究員場所,極具研究發展重要戰略位置。

近幾世紀來,人類利用動物作試驗,使生命科學醫療研究進展飛速,本校堅守「動物福祉3Rs-取代(Replacement)、減量(Reduction)、精緻化(Refinement)」的原則,以陽明校區動物中心醫學專業、尖端領域特色,並結合交大校區動物中心生醫工程與BioICT®研究特色,提供一個跨領域相互合作的平台。未來將與憶卿醫院臨床資源緊密結合,培養迎接π型醫療科學人才,共同帶動嶄新之跨領域教研趨勢。本專案將建構“校級資訊化動物中心”之各項軟硬體建設,完備實驗動物AAALAC國際認證,並以此優化BioICT® Park之發展。

未來三年的工作計劃將聚焦於:

- 飼養管理與IACUC系統資訊化作業

- 全時化智能化管理系統建置

- 智慧機械自動化設備

七、校區互聯智慧運輸,營造健康永續安全校園

本校為配合學校多元發展,促進跨校區跨領域合作,建置具有人文素養的優質學習及研究環境及永續發展校園。以科技、節能、減廢及跨域整合為目標,規劃校園各項軟硬體建設及高效率的路網體系,以提升跨領域的合作效率,亦使各校區行政工作順利運作,縮短並降低因合校所帶來之各項衝擊,提升管理效率與效能。規劃重點如下:

- 結合現有公共運輸系統串聯各校區:

結合新竹市政府「大新竹輕軌整體路網計畫」有效串連博愛、光復與六家校區,亦可使各校區與台鐵、高鐵路網有更緊密且便利的連結,使各校區的通聯更加便捷。 - 便捷綠能,智慧運輸:

本校交大校區及陽明校區配合AI科技,可與校友合作發展電動無人自動駕駛環校公車,交大校區將與運管系實施合作研究導入共享電動機車及共享電動滑板車,預期將有良好的發展。 - 智慧管理校園空間:

建立校園3D GIS系統,提供可視化(環景、AR、MR)、可量測之空間資訊並產製高精度校園電子地圖及空間資料,資訊共享並介接校園基礎資訊系統。 - 智慧能源永續校園:

建構一具備氣象、電力、碳排能耗控制、室內空品管理、用水漏水偵測、邊坡監測等全方位機能之智慧管理系統,確保在極端氣候下之迅速回應及治理。 - 跨距金流資訊服務︰

整合兩校區出納相關業務作業流程,強化資訊系統,以跨越校區間距離限制。

未來三年之工作計劃將聚焦於:

- 建置智慧交通車APP,改善車輛硬體設施,強化智能運輸。

- 積極與校友產學合作及募捐電動無人自動駕駛環校公車。

- 配合陽明校園南區開發案,重新規劃校園交通動線。

- 建置2D GIS系統平台:

重點場地導入室內3D視覺導航,並協助校內其他單位介接空間資料服務;另引進LOD1 ~LOD2等級數位建物模型及外部資源,建置校園3D空間。 - 能源及坡地管理智慧化。

- 發行合校後第一張校園IC卡,整合金流端。

八、零距離的健康心理資源,諮商與科技生態系統結合

陽明交大是國內首屈一指的頂尖大學,更是台灣生醫領域與電機工程專業等學術重鎮。學生皆是全國同儕中頂尖優秀之輩,但仍須面對課業學習、自我要求、社會人際關係經營等多重的心理壓力。提升學生的心理韌性,以及心理素質,加強壓力因應與情緒管理的社會心理技能與復原力,是本校重點任務。本校以學習、生涯和生活三個層面來建構校園的三級輔導體制,結合心理師、系所教職員與校內外資源,推動心衛工作,以增進學生的心理素質。因本校幅員廣大,遠距諮商與科技媒介的應用已顯重要。目前已設置遠距諮商系統及與大數據中心合作開發Line聊天機器人,奠基心理輔導與科技網路的開發能量。

在本校跨領域的專業資源與創新服務的博雅培育模式下,領航健康心理與諮商輔導,應用科技媒介,建立生態式輔導的新境界。規劃重點如下:

- 彰顯NYCU特色,發展遠距輔導、心理諮商與治療的輔具應用與系統之開發。

- 開發與設計諮商輔導介入新方案,提供健康心理和心理素質提升之課程需求。

- 建立健康心理資源庫,發揮NYCU社會影響力。

未來三年之工作計劃將聚焦於:

- 提升各級心理諮商與輔導的成效

- 建立健康心理的生態系統運作模式

- 建立校園與社區心理輔導系統網絡

九、後現代部落,共創經驗記憶

後現代部落,是描述當代社會人們雖然身體散佈在世界各地,因共同的興趣、共同的理想與共同的目標,而凝聚形成的部落社群。

本校校區涵蓋台北、新竹、宜蘭及台南等地,但在同一個學校的訓練、記憶與認同下,老師與學生都將跨地域限制而形成後現代部落。

學生,是大學裡最重要的基石,陽明交大在培育國家未來人才時,生醫、護理、電機半導體、資訊、社會人文、藝術設計等各個領域,將會跨出自己科系與地域限制,為了未來世界更加美好而形成共同努力的後現代部落。

1. 宿舍蛻變與重生

願景一,是宿舍的蛻變與重生。

學生宿舍,是學生起居活動的生活基礎。提升基本設施及公共空間,打造舒適、安全而典雅的宿舍環境,並提供新世代學生同儕交流和創意溝通的場域,是學務處努力的方向。

「走出房間,踏入人群」,是宿舍翻轉的目標。除了提供舒適房間讓同學居住以外,更要營造宿舍的公共活動空間,讓同學們可以一起聊天玩耍、共食共學。

2. 多元文化共融

跨越階級、種族與性別限制,是促成多元文化融合的重要方向。

階級與種族弱勢,經常複合著經濟弱勢。學習尊重多元性別,於校園中創造友善互動環境與氛圍,亦是校園教育重要的部份。

三者形成多元文化的共融,是第二個未來願景。

3. 共創部落經驗記憶

當代社會裡,地理位置不再是人們凝聚共識的限制。師生因著共同的目標與夢想,凝聚成為新的社群部落。因此,學務處的第三個願景,是在於打造一個兩校區可以進行情感共融以及傳承的校園環境。師生共學、同儕的激盪,讓創校精神與使命延續。為師者的引導,透過鮮活的生命經驗形塑的共同記憶,創造學生對於學校的認同與向心力。

4. 展現公民素養與社會責任

校園開創公民養成之路,課外活動與校務的參與,開展學生公共事務的參與,提升思辯能力與視野。透過活動與事務的參與,促進團隊合作機會與領導能力,培養高知識份子應有的公民素養與承擔之社會責任,是學務處的第四個願景。

未來三年之工作計劃將聚焦於:

- 基礎照顧:經濟與住宿

- 照顧經濟弱勢學生

- 安全與活化的住宿環境

- 激活校園:情感凝聚、校園共融

- 共創社團成發與服務隊交流的舞台

- 體育競技活動的交流

十、運動不設限,活力校園與智慧運動的躍進

體育是群育素養的展現,更是群我共同的語言。體育活動與競賽是促進人與人聯繫與互動的重要媒介,更是打響校譽的重要管道。陽明與交大校區在不同的學術背景下,已形塑出不同的生活文化與運動習慣。其不僅在體育課程設計、體育活動與競賽之舉辦,以及運動代表隊的訓練模式上皆有固有的運作模式和特色。目前兩校區受限於地理環境、體制結構和文化迥異,將來需要通盤且系統性的規劃體制結構、課程與體育活動整合,以及人力運用與擴展、運動場地興建和設施設備增購,以達有效資源整合與共享。期望透過運動文化的建立與運動價值的展現 (多元共享,團隊合作、凝聚),促進校區融合與認同,共築蓬勃校園與標竿大學。

- 活力校園:運動即生活

倡導推動本校運動風氣養成,樹立優質運動文化 (全人教育、終身運動)。以各校區之環境特色與結合科技發展全體教職員生的運動行為與習慣,讓全校師生都能體會運動所帶來的樂趣與身心理健康等效益,打造青春、活力校園,達到運動即生活,自然健康的生活型態。 - 菁英體育特色發展,挑戰無極限

有效整合校區人才與資源,以創新思維和多元觸角來發展本校運動代表隊特色,追求卓越並爭取國際賽事佳績,挑戰無極限。讓「允文允武」和「學術兼備」成為陽明交通大學運動代表隊最鮮明堅實的口碑,增加本校能見度,享譽國際。

未來三年之工作計劃將聚焦於:

- 活絡師生情誼與運動習慣養成

- 定期舉辦系列性體育性活動

- 教職員運動社團聯誼賽

- 學生體育活動邀請賽

- 推動多元運動社團

- 妥善整合運動代表隊,發揮1+1大於2效益

- 選才:開創多元入學管道,以招募優秀運動員進入本校就讀。

- 育才:發展科學化運動訓練模式與科技結合 (AI、AR、VR、Sensor等),有效增進代表隊訓練成效與競爭力。

- 用才:增聘專業運動教練、招募學校現有運動醫學、傷害防護和體能訓練等師資,跨域人才整合,成立優質運動訓練與醫療團隊。

- 留才:研議合理的獎金與激勵制度,激勵代表隊與相關人員士氣。

- 建構智慧運動場域與社群

- 建置智慧運動場地租借系統

- 開發運動雲

- 成立運動社群網絡

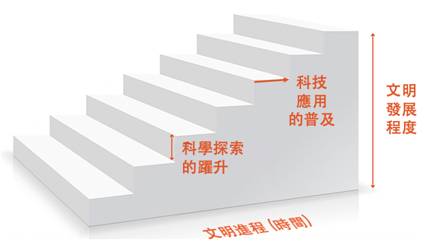

科學是有組織、有系統的學問;而科技則是人類應用知識、工具、與技術來解決問題並延伸人類能力的活動。科學的活動較偏重在發現(discover)與探索(explore);而科技的活動除解決人類所面臨的問題或滿足人類的需求外,科技活動常伴隨著創新(innovate)與發明(invent)的活動內涵。科學與科技的發展常常相輔相成地促成了人類文明「階梯式的爬升 stairway climb」,科學探索提供了文明躍升的機會,而科學突破性發展帶來的科技應用讓人類享受了科學研發的成果,驅動了下一波科學的發現與探索。

一、以跨領域技術分析基因體資料,創造臨床智慧演算及載具的全新應用

人類基因體圖譜發佈後,世界進入「後基因體時代」,人類已可以藉由解碼基因體數據,從生命設計層次去加以解析、修正甚至創造。本校根基於深厚醫學底蘊的陽明及引領台灣資訊技術的交大,位於這場革命的中心點。本校以基礎基因體研究能量以及教學醫院的臨床資源進行跨領域研究,並以癌症惡化時分子機轉動態變化為總主題,深入進行腫瘤惡化的動態研究,建立四項平台進行整合,聚焦探討腫瘤微環境中免疫細胞與癌細胞移動和癌症幹細胞間在腫瘤惡化過程中的互動關係。

本校基因體研究聚焦三大研究主軸:包含具台灣獨特性之頭頸癌與肺腺癌之微環境研究;以單細胞定序以及多光譜組織影像系統為主要平台,進行以先天免疫細胞為主軸的整合研究;透過新研究平台的建立及技術支援成為橫向連結,以單細胞轉錄體及高通量多光譜組織掃描平台為技術核心切入探討腫瘤微環境中免疫細胞、癌細胞移動和癌症幹細胞間在腫瘤惡化過程中的相互作用之機轉。

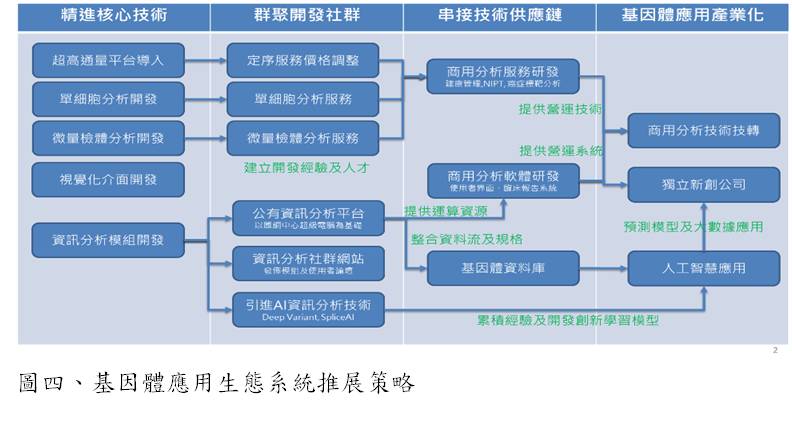

在基因體技術創新應用研發上,從研發到上市的完整技術供應鏈,最終的目的是讓台灣基因體應用生態系蓬勃發展。當基因體分析技術瓶頸突破、消費市場成熟、個人基因體數據資料充足時,可以預見基因體應用的價值核心將由資料取得轉變為資料分析方法,結合本校生醫與電子專長,建造能進一步衍生出各種臨床智慧診斷演算法、基因體計算晶片,智慧載具等等,建立不但自給自足,且為台灣自有品牌的基因體學應用市場獨角獸。

未來三年的工作計劃將聚焦於:

- 加強轉譯醫學應用及臨床合作

- 建立精準快速的單細胞定序及基因體編輯服務平台

- 循環腫瘤細胞

- 基因體分析發展

二、三位一體腦整合研究,實現腦機介面於醫療與生活之應用

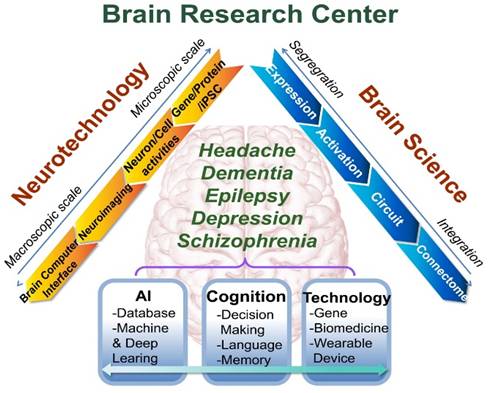

隨著經濟快速發展、社會激烈競爭與人口急遽老化,人腦功能退化或障礙所導致的神經精神性疾病,對人類健康和社會持續發展的衝擊越來越嚴重。本校腦科學研究以建立台灣跨物種與多維度的腦資料,探討基礎認知與疾病的生理機制,進而透過最佳化介入式的治療,以減緩或停止疾病惡化,與回復正常功能,進而減低國家社會的經濟負擔。

目前我們已經發展以人工智慧及腦機介面技術以尖端光電技術進行腦迴路機制分析,調節腦迴路;以人類誘導型多能幹細胞衍生神經元與基因變異與表現,建立創新預測模式;建立能解釋神經精神主要疾病之症狀,病程,與疾病預後相關的腦影像圖譜;精神疾病的創新介入性治療,如穿顱磁刺激技術,穿顱聚焦超音波技術等;建構認知功能的神經迴路機制,證明神經迴路活性與認知功能的因果關係。

以本校在神經科學的研究基礎,未來將以榮總及陽明交大六校區為概念打造三位一體的腦整合研究中心,以認知(Cognition)為體,人工智慧(AI)與科技技術(Technology)為輔,打造世界頂尖的神經精神疾病研究團隊,藉由創新開發多模態物聯感測和穿戴式裝置,結合人工智慧演算法增進腦機介面效能,建立與維護巨量腦神經及行為資料庫,發展寬頻網路及邊緣運算來實現腦機介面於醫療與生活之應用,開發整合「人類認知」與「機器認知」的多元智慧服務系統。探討大腦運作本質,研發具「人類智能」+「腦神經演算」特色的機器演算法和運算架構,發展新型人工智慧模型和高效能計算模式。

未來三年的工作計劃將聚焦於:

- 疼痛機制與重要腦標誌

- 神經發育退化機制與幹細胞及基因表現

- 神經精神疾病的大腦圖譜

- 精神疾病的創新介入性治療

- 認知功能的神經迴路機制

- 神經行為與影像的人工智慧技

三、智慧醫療三度儀,更貼近人性的醫療診斷評估裝置

現代工業最重要的革命性突破即是自動化技術,而包括物聯網(Internet of Things, IOT),雲端計算(Cloud Computing),5G,人工智能(AI),以及區塊鏈的發展,促成了工業自動化的落實,其中一個重要的領域,就是智慧醫療的研發與落實。本校將以先進的智慧感測技術,創造更貼近醫療需求與人性的醫療診斷評估裝置,亦即「智慧醫療三度儀計畫」(Smart Healthcare Tricoder Project)。

計畫名稱藉由知名的科幻影集Star Trek裡的醫療Tricoder來發想,目標是在十年的時間,藉由電機資訊技術的突破,建構以生理訊號,醫療影像,以及人工智慧三個相度(Tricoder)的智慧醫療突破,真正做到由手持、非接觸式的智慧感測,能感知從生理訊號到醫學影像等重要的醫療訊息。同時,這些醫療訊息能搭配人工智慧技術以及邊緣運算進行即時的分析,能有效率且精準的診斷及評估各式疾病。

Tricoder計畫的三個相度,包括智慧感測元件原型研發至資訊串流與服務模型驗證;醫療影像數據庫從5個核心影像資料庫數據的收集至雲端人工智慧平台研發與建置;邊緣醫療人工智慧運算技術,由收集智慧感測團隊所研發元件之初步資料至運用智慧感測元件之臨床試驗數據進行數據分析與驗證。

藉由電機資訊技術的突破,建構以生理訊號,醫療影像,以及人工智慧三個相度(Tricoder)的智慧醫療突破,真正做到由手持、非接觸式的智慧感測,能感知從生理訊號到醫學影像等重要的醫療訊息。同時,這些醫療訊息能搭配人工智慧技術以及邊緣運算進行即時的分析,能有效率且精準的診斷及評估各式疾病。

未來三年的工作計劃將聚焦於:

- 研發智慧生醫感測元件

- 建置醫療影像數據庫

- 研發邊緣醫療人工智慧運算技術

四、建立動態系統生物平台,加速精準醫藥產業發展

有效解析並整合從分子、細胞、器官、個體乃至演化等跨時空層級所發生的動態現象和資訊,不僅為破壞創新生物科學的核心,亦為以精準醫藥提升人類健康幸福及永續醫療科技之根本。本校目前已成立「動態系統生物與精準醫藥」校級研究中心,發展「動態系統生物」核心技術平台以翻轉現有生物科學研究與醫藥解方發現的框架,以「工程與計算生物科學」頂尖研究突破精準醫藥產業瓶頸。

未來將針對重要疾病或醫療挑戰發展出學術創新與產業高值的精準醫藥解方。如癌症基因體與診斷,肌萎縮性脊髓側索硬化症 (ALS) 病程惡化之機制及尋找可減緩惡化速度之藥物,利用生物分子動態增進藥物專一性與安全性等課題。本校將以博愛園區為中心,發展出全新智慧模式,整合醫院與精準醫藥產業成為國內鏈結學術研究與產業發展的指標。以「動態系統生物」連結基礎科學、ICT、及工程方法,帶動生科與醫藥研究的國際學術標竿。

未來三年的工作計劃將聚焦於:

- 成立「動態系統生物與精準醫藥」校級研究中心跨院橫向整合研發能量。

- 發展「動態系統生物」核心技術平台以翻轉現有生物科學研究與醫藥解方發現的框架。

- 以「工程與計算生物科學」頂尖研究突破精準醫藥產業瓶頸。

五、AI為神經,X為元,加速人工智慧普適研究

人工智慧之發展一日千里,可稱之為進入「AI大航海時代」,成為國家及學術機構競爭之關鍵領域。本校將以「AI+X」為願景,在校內以人工智慧結合各種領域之應用,提出「AI為神經,X為元」之構想,串聯不同學院專業領域,建立未來學校競爭之優勢項目。

因應大數據及AI領域迅速發展之全球趨勢及其所帶來之需求與挑戰,合併之後的陽明交通大學有能力培育數據科學與工程及應用領域所需之專業領袖人才,發展數據科學與AI頂尖研究以及符合產業所需之創新性跨領域應用,培養前瞻數據科學知識、數據工程系統設計與跨領域整合能力;透過人工智慧之普適應用,使領域都極具國際競爭力。

未來三年的工作計劃將聚焦於:

- AI in Education:透過跨學院整合之模式,如「數據科學與工程研究所」,強化學院之間的聯繫以及合作研究,增加跨校區之間的互動溝通以及合作。

- Pervasive AI(人工智慧普適研究):AI in X:將透過各種計畫補助,促進各領域之合作。普適AI醫學應用:透過合校之刺激,將擴大與榮總醫院系統之合作。

- Core AI:本校資訊工程系吳毅成教授是「台灣棋王」, 他帶領團隊長期深耕人工智慧理論。將成立百人「AI專業核心團隊」,成為學校競爭力之核心。

六、研發化合物半導體 、高溫半導體與量子電腦,佈局國家級戰略核心技術

面對中美貿易戰與全球疫情擴散的諸多不確定因素,先進國家對於新興科技的關鍵技術與零組件的掌握有更為迫切的需求,同時面對全球氣候變遷以及對於節能減碳的相關規範,各國對於零排放相關產業的重視與日俱增,尤其對於電動車取代內燃機汽車工業,更是設下相當明確的時程。我國的經濟以外銷為主,如何爭取全球科技產品的主流供應鏈角色,同時又能積極扮演供應鏈安全的解決方案提供者,並在高壓、高頻的零組件與次系統,以及未來量子運算所需求的軟硬體模組,透過國家戰略性的科技佈局重點,展現我國在新興科技產業的強烈企圖心。有鑑於此,本校將致力於基礎化合物半導體與高溫半導體量子元件與運算的前瞻技術研發,除展現相關的學術研究能量外,也將與新興產業發展緊密的扣合,成為全球在此領域的學術研發重鎮。

A、化合物半導體

以矽為主之積體電路已發展一甲子,在挑戰物理極限朝向小於2奈米之元件與發展新技術之際,新材料寬能隙化合物半導體之發展漸趨成熟。在今日各種科技需求之下;綠能、5G、電動車、AIoT時代來臨,高頻、高功率、寬能隙的射頻與功率元件漸成為市場需求主流,以氮化鎵(GaN)與碳化矽(SiC)為主之化合物半導體成為眾所矚目的焦點。有鑑於化合物半導體的重要性,從基板與元件磊晶結構之成長,Power與RF元件之設計與製作,及相關之模組設計與研發,此些發展刻不容緩。也藉此研發促進臺灣建立新興化合物半導體核心技術與產業鏈,期望本校在未來臺灣化合物半導體產業中能擔任與扮演重要地位,為臺灣再創一座護國神山。未來將建立化合物半導體高階產業人才培育中心,發展前瞻半導體材料與元件;與鄰近之台灣半導體研究中心,工研院及園區產業合作,發展從材料、元件設計到終端應用等前瞻技術,成為台灣化合物半導體產業推動樞紐。

未來三年的工作計劃將聚焦於:

- 開發前瞻技術並培養化合物半導體相關之專業人才

- 以現有之中心為主軸,開發未來十年之化合物半導體前瞻技術

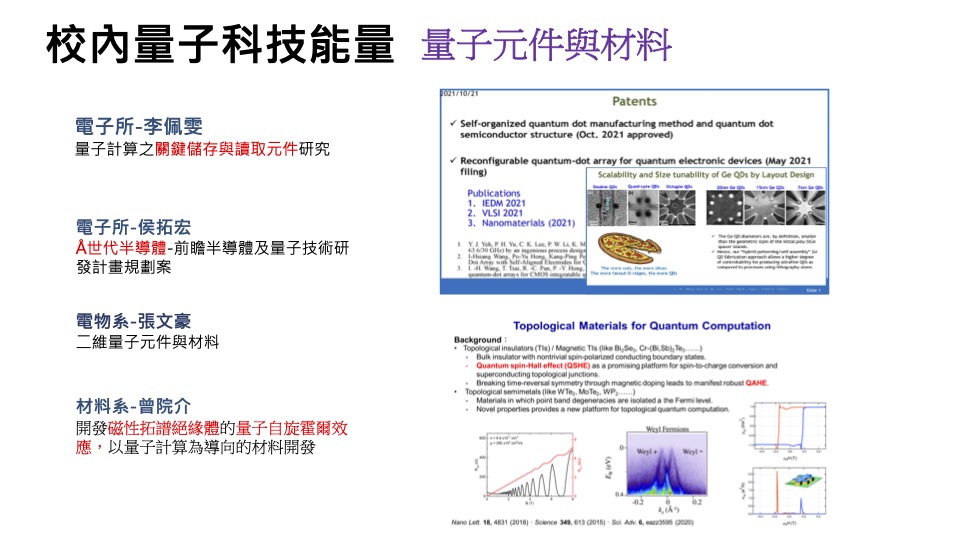

B、前瞻高溫半導體量子位元/計算研究

尋找接近常溫操作的量子元件與控制電路,並應用在量子加密、運算、與通訊的新興系統應用,已成為各先進國家投入的科技重點領域,甚至納入國安的層級。目前校內所進行中的鍺量子點量子位元研究係以建構高溫運作之量子計算技術為宗旨,聚焦量子位元、CMOS/RF操控、CMOS/RF讀取與校準等三大主軸,透過基礎物理、獨創半導體製程與先進低溫CMOS積體電路的跨域合作,發展前瞻全CMOS技術製作的量子電腦,期許陽明交大在量子計算硬體領域取得世界級領先地位。台灣因此能在既有引領世界的半導體製造與資訊硬體強大產業鏈上,持續成為先進量子計算/通訊領域的發展重鎮。

未來三年的工作計劃將聚焦於:

- 量子計算之核心元件:鍺量子點陣列,佐以自我對準電極。

- 整合鍺雙量子位元與單電子電晶體電荷感測器。

- CMOS電晶體低溫電器特性量化以及SPICE模型建構。

- 鍺量子位元小晶片與CMOS操控/讀取電路封裝。

- 低溫CMOS電路直接操控量子位元/讀取量子訊息。

- 實踐可在77K運作之雙量子位元量子計算器

- 量子計算之次系統開發與整合。

七、發展6G資通訊技術,實現具備全域智慧與感知能力之三維通訊網路

隨著每一代通訊技術的演進,從單純的語音通話、文字簡訊到高品質影音娛樂、物聯網、AR/VR等應用,資通訊對於人們生活型態的影響程度與日俱增。本校將在既有厚實的資通訊研發能量基礎上,以產業未來需求為目標,積極進行6G前瞻技術研發,如毫米波/THz之大規模陣列天線傳輸、三維網路管理優化與資源分配、高可靠極低延遲之訊號偵測解碼、智慧快取運算與感知等關鍵技術,實現具備全域智慧與感知能力的三維通訊網路,並將跨域結合生醫電子領域,使本校成為國際領先之智慧資通訊及醫療研發重鎮。

針對6G資通訊未來發展,本校將深耕6G關鍵技術落地產業,實現6G世代智慧感知三維通訊網路;與產業界夥伴共同開發6G智慧工廠專網與管理驗證平台,提升我國發展6G創新產品與應用服務之競爭優勢;將通訊與醫療整合實現遠距智慧醫療應用,建立全國標竿智慧醫療團隊:藉由校園實驗網路,於真實6G網路設備下蒐集數據並分析驗證。推動產學合作協助國內產業升級;將成果推廣至電信營運商及網通廠商,籌組產學聯盟躋身國際舞台。

面對全球極端氣候所帶來的產業生態的變動與中美貿易戰下所導致的供應鏈體系的調整,如何深化關鍵技術與零組件自主的研發能量,同時透過跨領域的合作,結合智慧科技佈局新興市場,已成為各國科技的施政重點。我國科技施政在2030年的願景為「創新、永續、包容」,其中創新議題所代表的意涵,主要透過科研經費的投入,提升我國科研實力並具體展現在現有與新興產業的國際競爭力;永續議題主要在於如何結合科技方案,在經濟發展的過程又可兼顧節能減碳,符合聯合國永續發展目標(SDG);在包容的議題上,如何考慮多元價值與縮短數位落差,透過智慧科技的導入維持社會和諧與經濟繁榮。

有鑑於此,在規劃此「跨域思維引領產業新契機」的過程,除了考量國際科技主流發展趨勢、國內所規劃的戰略性科技研發主軸、以及陽明交大多年來所累積的學術研發能量,提出下列五項重點領域,包含智慧農業、軍事科技轉民生應用及航太科技、智慧綠能、輔具科技、及顎骨精準個製化生物重建技術等,分別說明三年的執行策略與十年期程的願景。

一、農業Digital Twin,打造全方位智慧農業產業鏈

依據全球人口增加的趨勢,預估2050年全球人口將會高達97億,農業糧食供應產能上也需大幅提升70%以滿足需求。近十年,臺灣農業生產端卻面臨農業人口老化的嚴重問題,出現經驗斷層,有意從事的青農常要重新摸索;此外在管理上,經常憑藉經驗導致農藥肥料用水等不夠精確,加重生產成本,且耕地土壤酸化等造成耕作面積減少,農藥濫用更潛藏食安危機。

隨著科技發展,陽明交大團隊秉持「農藝國本」的中心理念,打造「全方位智慧農業產業鏈」為目標,透過串聯四大面向:科技研發、人才培育、人文關懷、產業鏈結,扎實根基共創產業經濟。

以科技研發優勢為核心,團隊發展出「農業Digital Twin」智慧數位化生產模式,前期始於建立科技農業示範基地並與地方政府配合,提供青農返鄉的正向回饋策略及環境,進而帶動地方鄉鎮年輕生命力。以示範場域及青農基地為聚點,逐步拓展該區成為科技農業生產及文化教育園區,鼓勵更多青年返鄉投入科技農業;在生產加工段,團隊將研發導入以高規安全萃取及包覆的生物技術,將從生產到加工的食安嚴加把關,解決食安健康問題,同時保留植物高品質萃取成分,以提升終端產品價值,以正向回饋模式平衡農業供需,創造並維持「全方位智慧農業產業鏈」。

而隨著團隊開闢的高經濟作物農業模式種類增加,科技農業技術研發量能也將不斷累積,並將建構出陽明交大「農業Digital Twin」的完整智慧農業體系,優化各高經濟作物的生產模型, 在智慧農業科技轉型及解決社會環境議題上貢獻,創造整體農業產業鏈的科技升級,落實具經濟力及競爭力的永續農業。

三年內工作計畫

- 農業科技研發項目之工作計畫

- 農業智聯網平台

- 農業AI系統

- 農業生物技術

- 智慧農業人才培育項目之工作計畫

- 建立示範場域作為實習基地

- 編寫開發課程教材

- 執行教學培育

- 人文社會關懷項目之工作計畫

- 青農返鄉合作

- 青農教育推廣觀摩會

- 偏鄉教育推廣

- 長照護理關懷

- 農業市場產業鏈結項目之工作計畫

- 量產銷售病蟲害生物製劑

- 農產品功效性成分深加工技術

- 拓展高品質農產加工品銷售市場

二、軍事科技轉民生應用

本校將沿襲過去在國防科技研發領域頂尖的研究基礎,掌握前端感測與後端分析技術。其中在前端感測技術,本校研究團隊已經掌握感測元件(雷達系統)、讀出電路(極高速AD/DAC)、深度學習等關鍵技術,提供後端系統獨特與有效的數據集。在後端分析技術,則結合多階演算模型、平行與節能運算、嵌入系統整合等關鍵技術,開發出一快速且精準之AI演算法加速運算前瞻晶片,可以提供各式國防應用主軸即時與準確的判讀與分析。本前瞻性構想,會先以FPGA驗證,關鍵模組則結合半導體高階製程製作晶片實現。

在人工智慧領域則透過機器與深度學習最新技術,發展裝置端之AI人工智慧演算法,導入監督式學習、非監督式學習及強化式學習,進行資料分析、分群、回歸、生成及分類等工作並解決裝置端與雲端運算中各式各樣的資料處理問題,包括最新深度學習之技術開發,期望獲得系統最佳學習效能,應用於所規劃的智慧雷達、智慧聲納、水面智慧自主無人載具群。

通信物聯網研究,則開發一個5G寬頻專網系統,結合資安科技的防護技術,組合成一個寬頻且又有資安防護的通信系統。此一優異的通信與資安防護整合技術未來可以應用來整合智慧無人自主載具群、無人機群與戰術通信系統的智慧國防科技應用主軸。而在無人自駕技術研究,已開發出於惡劣環境下避障與避撞的人工智慧深度學習智慧無人自主自駕控制技術,以波浪艇實現並參加美國DARPA競賽獲得優異成績。在先進材料分析研究初步完成匿蹤材料,未來可應用於新一代航太武器上。

本校與中科院、資通電軍與國防大學簽訂有合作協定,藉由科技研發與軍事應用不同屬性的跨領域合作,整合國防科技研發能量;亦與工研院、資策會、太空中心等財團法人合作,運用學術界前瞻關鍵技術,提出國防先進科技研究案,掌握國防尖端武器的關鍵技術。

在這個概念之下,本專案的十年願景為:

- 發展前瞻先進科技

- 開啟AI晶片關鍵技術民生應用

- 強化資安與通信科技整合應用

- 以AI硬體系統帶動創新智慧化科技應用

- 研製新型無人噴射機

- 發展微衛星系統

- 發展精準入軌火箭引擎

- 發展雷射防禦系統

- 發展水面/水下智慧無人自主載具

- AI人工智慧聲納主/被動辨識系統

未來三年的工作計劃將聚焦於下列重點:

- 形成策略夥伴

- 國防自主化關鍵技術開發

- 國防科技技術移轉

- 強化產學合作

- 國防民生通用技術移轉

- 衍生新創事業

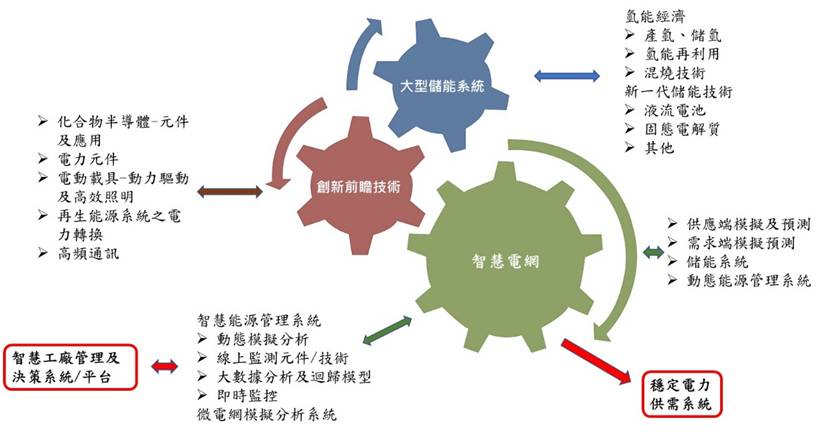

三、整合國內綠能系統技術,創造綠能產業新契機

工業革命後人類活動的大幅增加而造成溫室氣體排放急速增加,全球暖化成為全球必須面對及解決的議題;而造成暖化的主要原因之一即是過量使用化石能源造成大量溫室氣體的排放。因此導入再生能源來降低人為溫室氣體的濃度(含CO2)為全球減緩溫室效應的主要策略。

然而再生能源快速增加造成電力系統控制複雜化,亟需導入智慧電網來進行更即時性的電力調度,維持電力系統供電的穩定度,在我國推動綠能科技創能、儲能、節能及智慧系統控制等四大主軸中,即是希望在電力系統供需之間,透過儲能系統再結合IOT技術之導入,能對電力供給及電力需求進行預測及即時監控,以達成快速調節及調動來維持電力系統供電的穩定度。

本校臺南校區位居政府推動沙崙智慧綠能科學城之關鍵位置,光電學院具有個是監控儀器或偵測元件(組件)之設計研發能力,同時結合鄰近工研院綠能所具備的系統整合技術,然後再搭配智慧科技及綠能學院在數據分析及監控技術上之專業,有機會利用沙崙智慧綠能科學城各項軟硬體建設來進行實兵演練,以建構厚實的實戰能力。

在這個概念之下,本專案的十年願景為:

- 成為臺灣推動智慧綠能科技的前瞻技術研發中心

- 結合沙崙智慧綠能科學城的法人及產業,形成國內綠能系統技術整合中心

- 以整合型技術來推動綠能產業鏈,共同架構綠能科技產業化的最後一哩路

未來三年的工作計劃將聚焦於下列重點:

- 以AI為核心來建構智慧電網,以因應分散式(區域)電網之發展趨勢及穩定電力供需

- 以大型儲能技術來提升電力供應穩定性,以吸引高科技產業根留臺灣

- 結合公司資源整合系統(ERP)及能源管理系統(EMS)來提升產業競爭力

- 以建立前瞻研究能量,推動新興智慧綠能產業及創造綠能產業新契機

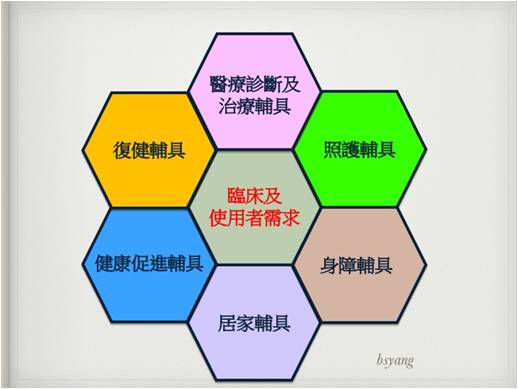

四、打造高齡身心樂活輔具新典範

隨著人口的高齡化,以及身心健康品質提升的需求,結合交大原有領先的工程研究與生醫應用開發,及陽明校區臨床資源,將強化醫療診斷、復健訓練、健康促進、高齡照護、身障輔助與居家自主等面向之輔具開發,並引領相關產業創新契機。

交大校區生物力學與醫學應用實驗室以及高齡輔具與醫療器材實驗室,由機械工程背景且具備Stanford-Taiwan Biomedical Fellow與醫療器材法規諮詢經驗之教師帶領,由臨床醫師與工程人員組成,擁有領先之神經肌肉骨骼系統動作控制模擬與實驗量測能力、機構設計、機電整合、動作即時追蹤判別、3D掃描與列印技術、人機協作控制、智慧製造等平台,針對高齡者及神經損傷族群,已開發多項輔具及醫療器材專利技術。

本校將結合工程、醫學與商業領域,運用史丹福大學開發的BioDesign Process,持續以臨床及使用者為中心,定義輔具開發需求,且為延伸現有輔具研究,每年預計挹注至少一仟萬經費及研究員額,落實傳承與長期跨領域合作開發,並以工程結合臨床驗證強化開發效益與落實相關人才培育,達成結合產業並以臨床場域與照護機構為出口,進而促成本校為臺灣因應未來生活之輔具創新孵化器與產業鏈結中心,與系統化輔具及醫療器材需求導向創新開發之基地。

本專案規劃的十年願景為:

- 成為臺灣因應未來生活之輔具創新孵化器與產業鏈結中心

- 建立系統化輔具及醫療器材需求導向創新開發基地

- 成為世界大學跨領域共創高齡身心樂活輔具之典範

未來三年的工作計劃將聚焦於下列重點:

- 以臨床及使用者為中心,清楚定義輔具開發需求

- 提供持續經費與研究員額,落實傳承與長期跨域合作開發

- 以工程結合臨床驗證強化開發效益與落實人才培育

- 結合產業並以臨床場域與照護機構為出口

五、顎骨精準個製化生物重建技術

創傷及惡性腫瘤所造成的大範圍顎骨缺損在台灣是最常見的重大疾病,顎骨的修復因為牽涉病患顏面外貌及口腔咬合因而十分棘手,臨床上治療除了必須考慮病患外觀的恢復重建之外,術後咬合的受力狀態亦必須謹慎評估。目前整合醫學影像處理、電腦輔助工程設計及金屬3DP列印等技術雖然已被提出可以依據不同病患不同缺損區域設計金屬重建植入物用以恢復顏面外型,即病患個製化植入物 (Patient-specific medical implant),然而金屬個製化植入物卻面臨重量過重、與顎骨殘骨結合強度不足無法承受咬合力作用、無法克服輻射放射線治療所引起之骨質傷害等問題。因此理想的顎骨重建並非僅考慮個製化植入物,必須進一步整合生物力學/生醫材料/醫學影像/藥物/血液腫瘤/醫學放射等多重技術,使病患在顎骨重建時除了要能有效恢復顏面外觀及口腔咬合功能。

臨床治療上橫跨了口腔外科、整形外科、耳鼻喉科、矯正科及放射腫瘤科等,而現階段臨床的外科重建方式是使用傳統長條型重建骨板先反覆預彎折,預期能貼合不同病患不同部位的缺損外型,再搭配皮瓣手術進行骨移植(通常是小腿腓骨)以達口腔重建,但尚無法有效/精準達到上述兩目標。

近年隨著放射線及標靶治療藥物的進步,顎骨惡性腫瘤病患的存活率已大幅提升,病患對於術後美觀自信及提升生活品質的要求亦隨之提高。結合各種工程技術輔以外科手術治療已為未來趨勢。目前整合醫學影像處理、電腦輔助工程設計及金屬3DP立體列印等技術雖然已被提出可以依據不同病患不同缺損區域設計金屬重建植入物用以恢復顏面外型,即病患個製化植入物 (Patient-specific medical implant),然而金屬個製化植入物卻面臨重量過重、與顎骨殘骨結合強度不足無法承受咬合力作用、無法克服輻射放射線治療所引起之骨質傷害等問題。因此理想的顎骨重建並非僅考慮個製化植入物,必須進一步整合生物力學/生醫材料/醫學影像/藥物/血液腫瘤/醫學放射等多重技術,使病患在顎骨重建時除了要能有效恢復顏面外觀及口腔咬合功能兩大因素外,並須考量持續藥物及放射治療的生物有效性。

十年後的“顎骨生物重建植入物”能整合醫學影像、電腦導航、電腦輔助設計分析及3DP製造技術,在術前即能先規劃病患術後咬合功能,設計出具輕量化結構最佳化並符合病患個製化咬合狀態且包含補綴物(dental prosthesis)之重建植入物(reconstructed implant),再利用3DP技術製造出符合個製外觀之植入物並能搭配電腦導航方式進行口腔重建。同時在植入物與殘骨接觸介面需有微結構包覆生醫材料並與生長因子及藥物結合,預期能達到植入物與顎骨殘骨能藉由生長因子加速生醫材料與骨細胞進行整合,以達到介面結合強度強化並足以負擔口腔內反覆作用之疲勞咬合力作用,其次為了避免病患手術後放射線治療對正常顎骨骨質的破壞,植入物介面需嵌入藥物,藉由藥物緩釋放效應保護正常骨細胞並殺死癌細胞,希冀透過上述個人精準化之生物重建治療手術,使病患可在預期時效內達到外觀有效恢復/咬合功能正常並能大幅提升長期存活率之目標。

未來三年的工作計劃將聚焦於下列重點:

- 顎骨精準個製化植入物最佳結構設計製造及臨床測試。

- 微結構富含生長因子之精準個製化植入物開發及臨床應用。

- 含生醫藥物載體及精準個製化生物重建植入物治療。

數位轉型已對人類生活帶來重大改變,人工智慧 AI (Artificial Intelligence)、區塊鍊(Blockchain)、大數據分析、及科技產業智能生態系統的發展,不但加速管理知識的革新應用,也對既有法律規範造成衝擊,帶動法治革新。

以目前全球應對緊急公共衛生疫情所亟需的疫苗為例,如何能在最短時間內研發製造上市,並確保其安全性及有效性,除了仰賴創新的生醫技術外,還必須有突破性的管理及法律制度的支持。近期崛起的數位生技公司莫德納(Moderna),在很短的時間內,積極透過數位化,構建「下一代療法的良性學習回饋」與研發「知識擴散方法」,從業務流程改造工程開始,蒐集建構各階段所有疫苗開發之數據,推動AI工廠與製造數位化,創紀錄地以兩個多月的時間,即完成進入第一階段臨床測試。與此同時,美國聯邦政府也透過諸如「二十一世紀醫療法」、「疫情危害準備及創新促進法」等相關法律,不但優化管制流程、加速許可程序,並積極鼓勵使用大數據或人工智慧等創新科技於藥物及生物產品開發,由政府提供相關責任的擔保。

未來管理領域在數位轉型的發展方向,將朝向跨域合作創新、產業升級與永續經營的方向繼續延伸;國際企業的數位轉型,指數型成長的數位組織,將大幅改變產業及企業運行的生態。而在法律的面向,因應個人資料大量蒐集運用的隱私侵害、智慧醫療的法律責任歸屬、人工智慧生產線所引發的勞工失業隱憂、甚至是數位社會的公平與正義等新興議題,亟需進行法治改革,以平衡產業發展與人權保障的策略,帶動數位轉型並促成下一波創新之數位治理。

一、數位轉型引起之管理革新

管理知識在數位轉型浪潮下已經發展革新應用,未來管理領域在數位轉型的發展方向將朝向跨域合作創新、產業升級與永續經營的方向繼續延伸。特別是近年來疫情、Blockchain、AI、大數據分析與科技產業智能生態系統發展等等,已經開始於國際企業進行數位轉型。而許多中小企業則需要同時處理接班、數位轉型與產業升級之問題,牽涉組織與流程改造等管理等等議題。本校管理學院各系所領域多元豐富,也有扎實的管理理論、資訊技術與數理能力的培育課程,為推動數位轉型打下基礎。

本計畫之十年願景為:

- 數位轉型師資與未來領導人才培育平台

- 企業數位轉型管理學研究之頂尖機構

- 企業數位轉型交流平台與產業影響力

- 數位轉型研究國際合作與國際影響力

未來三年的工作計畫將聚焦於下列重點:

- 深化人才培育

- 促進多元產學合作

- 推動組織創新轉型

二、數位治理與法治創新Governance and Legal Innovation

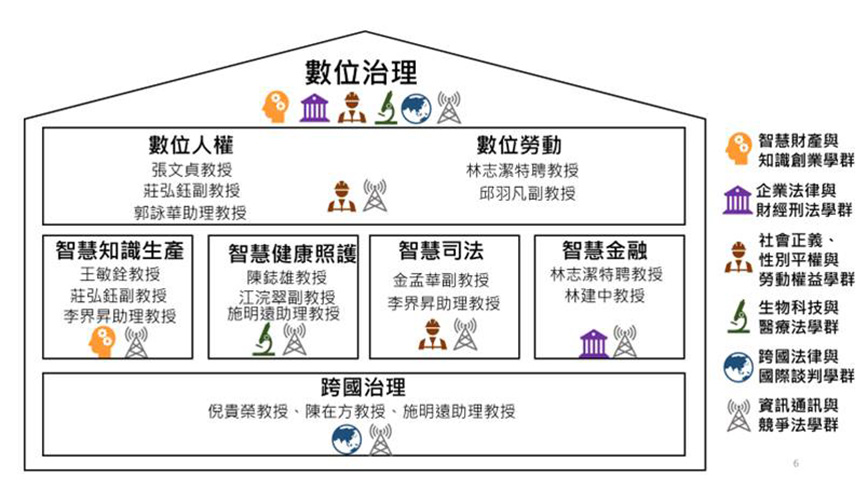

因應全球及臺灣全方位的數位轉型(digital transformation),我國雖有心推動數位轉型,但法律制度之相關變革遲遲未見實施,關鍵因素在於欠缺對數位科技及法律均有深入瞭解之跨領域研究與實務人才。科技法律學院長久以來設計問題導向之跨領域六大學群,涵蓋智財、財金、跨國經貿、生醫、資通訊及社會正義,本計畫將緊密結合六大學群,聚焦數位轉型的六大面向:數位人權與勞動、智慧知識生產、智慧健康照護、智慧司法、智慧金融、及數位跨國治理等。科法學院聚焦「數位治理與法治創新」研究與教學,甫獲教育部大專校院人文與社會科學領域標竿計畫肯定,成為法律學領域之標竿學院。未來將積極透過國際交流及產學合作,以問題導向的思維,進行公私部門數位轉型之破壞式創新所需的法治思維,形塑法治改革共識,以平衡產業發展與人權保障的策略,促成國家數位轉型。

陽明交通大學科技法律學院的十年願景為:

- 培育新世代跨領域之創新科法人才

- 成為數位治理之法律政策的關鍵智庫

- 成為亞洲在數位治理與法治創新之頂尖法學院

未來三年的工作計畫將聚焦於下列重點:

- 數位人權與勞動

- 智慧知識生產

- 智慧健康照護

- 智慧司法

- 智慧金融

- 數位跨國治理

欲求木之長者,必固其根本;欲流之遠者,必浚其泉源(唐・魏徵・谏太宗十思疏)。陽明交大是一所嶄新的大學,但又是一所有傳承、有記憶的大學。對於老陽明人、老交大人,如何在過去的記憶中尋找新的印象?對於新一代的陽明交大人,如何從新扉頁中,瞭解過去的歷史,是這所嶄新大學必須持續不斷進行的任務。我們希望陽明交大的品牌形象,不僅僅是一個全新塑造的過程,也是一個搜索與認同的過程,在這個過程中,播下陽明交大的根,讓這個根牢牢地抓住土地汲取養分,成長為未來十年陽明交大的新形象。

一、學術品牌形象建構之緣起

於產業界,知名品牌在其品牌核心與願景建構一直以來甚為重視;在建構的過程中,同時藉由媒體傳播後,逐漸成為人們心中所記憶的品牌DNA、品牌使命、以及品牌文化經典等品牌資產。然而,在高教系統中,過去在品牌核心建構與利益關係人溝通往往較易忽視,但近年來,台灣社會少子化現象、台灣頂大更重視國際化交流、外籍生的招收等議題,世界大學排名,包含國際學術聲譽與國際學者合作亦成為台灣頂大另一關注重點議題,因此台灣高等教育逐漸重視其學術品牌,包含品牌核心、願景與情感文化傳承等,始加強相關利益關係人於品牌認知與了解。

國立陽明交通大學尚未合校前,原兩所大學均為台灣頂尖學術研究型大學,培育無數優秀青年、創新許多教研成果,對國家社會有卓著的貢獻。國立交通大學以電子資通領域為主要優勢領域,國立陽明大學自創校以來持續為臨床醫療帶來重大研究成果;為結合兩校研究優勢並開創更遠大的發展願景,兩校於2021年2月1日正式合校為「國立陽明交通大學」,此轉變為原陽明大學與交通大學品牌建構帶來新的契機,在「一樹百穫 十年願景」中,國立陽明交通大學將融合兩校專業特色、文化與校風,逐漸建構與溝通品牌核心、承諾與願景。

二、國立陽明交通大學品牌形象願景探索:

「品牌創造與累積出所有獨一無二的有形與無形特色」– 瑞士洛桑國際管理學院

在品牌建構與行銷溝通學術文獻當中,品牌的建構為漸進式的過程,並且逐漸發展出其核心、使命、願景、個性等品牌資產。在品牌建構之初,探索以上之品牌資產尤為重要,國立陽明交通大學,分別承襲了陽明大學與交通大學的品牌資產,本校重新檢視兩校的品牌核心基因與文化情感,期望融合屬於國立陽明交通大學的十年品牌願景。透過檢視原兩校區的品牌核心與文化情感,將其特色與文化結合,分別於專業與文化情感傳承規劃出國立陽明交通大學十年品牌建構與願景。

在新創專業領域方面,國立陽明交通大學相信在未來十年,將結合科技與醫療的優勢,成為引領醫療科技產業的先驅,同時持續深耕科技、健康醫療、人文專業領域研究。

於情感文化傳承十年願景中,期望本校傳遞之訊息,不僅止於修習專業的精進,更欲傳遞我們擁有對人文社會有最溫暖的關懷與尊重,與之同時,期待每一位在國立陽明交通大學的師生與行政團隊,擁有著無可取代的回憶與情感,將國立陽明交通大學的情感文化不斷永續傳承。

因此結合學術專業核心與情感文化,陽明交大凝結出以下的品牌核心、使命與願景的一段簡述,由四大信念組成,包含「開創產業」、「領域深耕」、「人文永續」以及「校園傳承」:

「國立陽明交通大學,秉持結合交大校區科技的研究優勢,以及陽明校區臨床醫學的強項,期望在未來十年,開創智慧醫療新世代,成為新科技產業的先驅。然而,陽明交通大學亦不忘原領域之優勢,將持續深耕電子科技與醫療研究。不僅如此,國立陽明交通大學將以人為本,在創新科技與醫療研究上,加入更溫暖的深度,永續發展,培育具備國際視野與人文關懷的專業研究人才,使社會更加永續美好。

我們相信國立陽明交通大學,不僅是一座綜合型的大學強調學術研究,更注重師生們透過大學的博雅教育以多元學習方式融合校園生活,感受專屬於陽明交通大學的深層情感與文化傳承。」

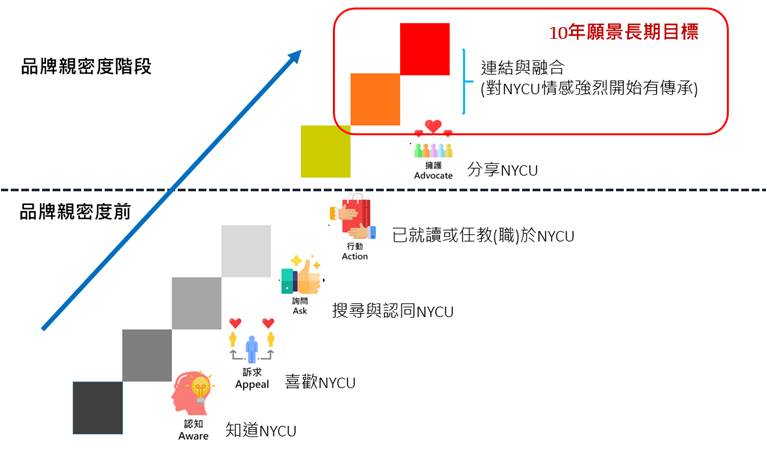

三、國立陽明交通大學品牌塑造建構與溝通

為達成國立陽明交通大學品牌形象塑造累積之十年願景長期目標,以「品牌親密度」模型與「行銷4.0」概念作為基礎,將分階段進行計畫,其時間軸的建置標的內容可在以下的二維圖中顯現。第一階段的三年,本校將著力於品牌行銷溝通規劃與執行,其目的在於贏得利益關係人(Stakeholders)的認識經喜好到認同,爾後達到參與之境界。

首先,國立陽明交通大學將與本校相關的利益關係人分類架構整理如下圖:

在利益關係人圖當中,分成以下四大族群:

- 陽明交通大學內部關係人:如學生、師長、行政團隊等。

- 校外學術機構或團體:如國內外專業領域學者、國際學術機構、排名機構等。

- 未來潛在學生或影響學生決策者:如高中老師、家長,潛在學生(包含國際學生)。

- 外部關係人:如媒體、教育部(政府單位)、企業雇主等。

本校將針對不同的利益關係人,透過合適的溝通內容與溝通管道,進行分眾溝通,將訊息傳播效益極大化,逐漸累積本校正面聲量。

將溝通族群分類後,本校短期目標為凝聚內部利益關係人族群的共識與加強各類會議與活動的參與感,始於國立陽明交通大學核心行政主管與教授群,逐漸擴大至全體師長與學生,並包含本校行政團隊人員。在內部共識凝聚與參與中,從透過現今國立陽明交通大學從過去兩校至今的品牌故事資產平移與融合、各式共識活動與校園活動、乃至強化校園資訊內容的創意度以及跨校區的溝通平台、加上企業識別系統(Cooperate Identity)與校園環境形象擴散等多元方式的活動與建設,本校期望在短期內達成一定的融合,在認同國立陽明交通大學下,成為本校的倡導者或代言人,將正面訊息聲量傳遞至外部。

除此之外,在此短期目標中,亦包含外部利益關係人溝通,本校亮點報導獨特學術研究成果與情感故事,創造專業同時感動人心的媒體內容,其展現方式涵蓋影片、平面設計、情境照片、文字宣告等各種形式,加強公關(Public Relations)操作、各類網路社群媒體整合行銷使國立陽明交通大學傳遞訊息得以於各類媒體正面曝光,期以帶來後續口碑行銷的傳散。在校友方面,本校將透過定期的訊息溝通以及與在校生有所連結的活動,重新喚醒校友於學生時期的回憶,進而認同合校後的國立陽明交通大學。現代透過各類資訊科技技術跨越了地域的藩籬,國際學術交流頻繁,本校將逐漸透過各式的國際學術合作、姊妹校的交流、雙連學位等方式,強化國立陽明交通大學在國際學術圈的影響力,同時並結合本校校務大數據研究中心的各式分析,進而正面影響各類學術排名的名次。

本校將不僅著重內部溝通,亦重視外部溝通,更強調內外溝通的相互加乘效應。希望建立一套由內而外、由外至內的品牌建構連結的循環模式 (如下圖),強化各利益關係人族群對品牌的認知與情感,進而使本校永續發展與共好。

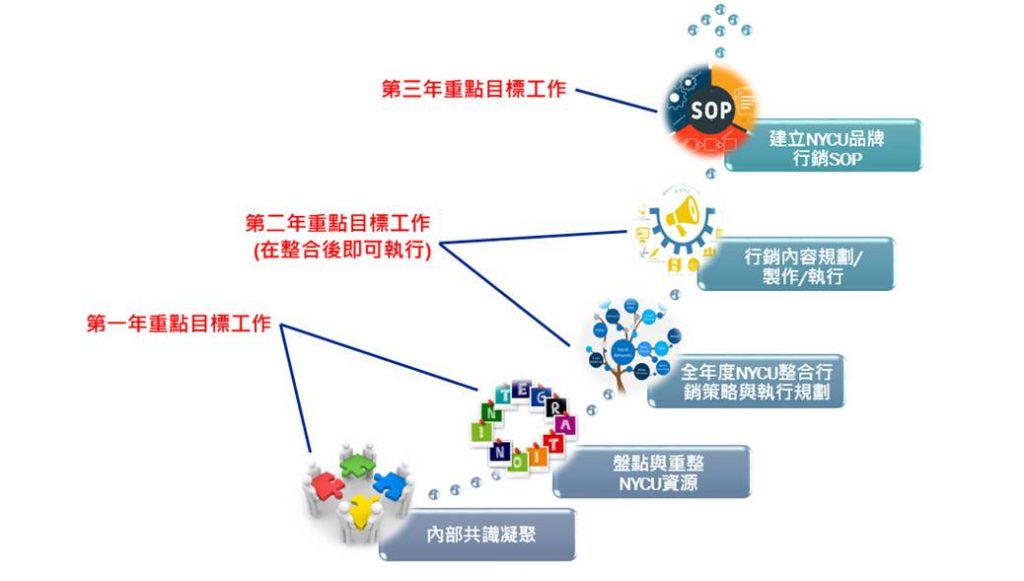

四、國立陽明交通大學品牌建購與溝通三年工作計畫

鑒於本校目前於交大校區與陽明校區皆有各自不同的品牌資產,因此在前期本校將著重於內部共識凝聚與資源的盤點與整合,循序漸進地開始規劃與執行年度品牌溝通規劃與情感文化累積,預期在三年內,將國立陽明交通大學對內外溝通的創意與整合行銷規劃概念建立完善的標準作業流程。本校相信秉持著品牌願景與永續的精神,將打造專屬於國立陽明交通大學的新創專業與獨特文化情感。

2015年,聯合國宣布了「2030永續發展目標」 SDGs(Sustainable Development Goals),指引全球共同努力、邁向永續;我們感受到氣候變遷、經濟成長、社會平權、貧富差距等難題如重兵壓境,2020年突如其來的Covid-19危機引爆全球,無一國可置身事外,更對全球造成深遠且長期的影響。

在後疫情時代,各國政府勢將修正國家重要政策,各項資源重新洗牌,對高等教育與科學研究恐將造成嚴重排擠。在本章節中,我們將嘗試整合產官學研資源,將陽明交大未來的發展與國家的「高齡政策與長照產業」、「國防科技與軍轉民產業」及「以創新為驅力的產業4.0政策」連結,以更高瞻的視野,更廣闊的視角,對未來高等教育因資源受限的發展瓶頸預為規劃因應,建立多元夥伴關係,協力促進永續願景。

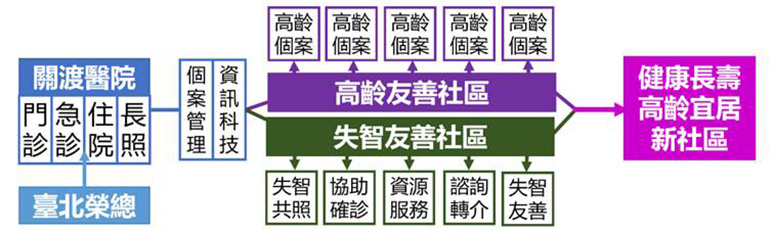

一、高齡社區創生

人口高齡化是全球的共通趨勢,世界衛生組織於《全球老化與健康報告》中提出「健康老化」的新概念,從個人到社會、從預防到長照整體性,營造全新的超高齡社會。基本目標是在老化過程中提升身心功能的表現,在年齡增長的過程中以最大的努力預防失能與失智的發生,並以整合照護的策略再造健康長壽社會。

營造健康長壽社會的策略應該由個別試驗成果轉譯為普遍性的社區導入,透過健康老化各項活動,將介入的效果外溢到所有社區長者,讓健康老化的介入成為社區的新文化,而且長者可以在社區中取得足夠的支援與服務。本校將以跨機構與跨領域的研究團隊,將個別臨床試驗的成果深化至社區生活,並建構健康長壽新社區的永續運作架構,強化社區各單位間的連結與生態系,系統面建構健康長壽宜居新社區的樣貌,重塑超高齡社會下的健康長壽新社區。

在這個概念之下,本專案的十年願景為:

- 建置具本土特色的健康長壽宜居社區

- 推動台灣高齡智慧照護生態系之國際連結與影響力

未來三年的工作計劃將聚焦於下列重點:

- 建立整合照護服務體系

- 透過智慧科技強化高齡者之健康照護

- 推動健康高齡之社區創生

二、攜手國防大學,培養高素質國防科技軍官幹部

台灣在國際的處境非常艱難,有許多複雜的國際關係牽動周邊的局勢,保護國家安全成為舉國重要的發展項目,國防科技自主是主權獨立國家不可或缺的生存要件,也是國家工業與經濟發展極關鍵之動力引擎,而「國機國造」與「國艦國造」是近期最重要的發展項目。

經由教育部與國防部的支持,本校與國防大學是我國首例也是目前唯一以雙重學籍方式進行國防科研人才培育。透過本校的教研能量,共同挹注於國軍科研人才培育上,從基層強化國軍的專業職能,提升軍校生的專業學識,培養更多高素質的國防科技軍官幹部、提升全體國防戰力,為臺灣國防自主與可恃戰力盡一己之力。

十年後,在回顧完成「國機國造」與「國艦國造」兩大重要國防科技任務的過程中,會記錄有著一批兼具頂尖大學堅強學術專長與國防院校嚴格軍事素養的年輕軍官/工程師積極擔綱參與,這些國防科技骨幹人才是經由本校與國防大學理工學院共同培養的「系統工程與科技學位學程」校友。這些擔負著國家國防科技發展重責大任的人才,即是經由本校推動文武院校全方位策略聯盟(包含教學、研究與行政),讓台灣於軍民科技研究有效融合,而達成「文武同樹」且「教研共穫」的合作願景。

在這個概念之下,本專案的十年願景為:

- 深度文武院校策略聯盟

- 廣泛軍民科技融合共享

未來三年的工作計劃將聚焦於下列重點:

- 擴大教學資源投資

- 落實共同專題指導

- 輔導優秀學生深造

- 深化軍民教師交流

- 鏈結國防科技研發

- 凝聚雙重學籍認同

三、陽明交大的太空夢,要讓台灣火箭上太空

聯合國轄下的大學太空工程委員會的全球總會(UNISEC-Global)訂定「在2030年底前,創造一個能讓大學生可以實際參與太空計畫的世界」的全球願景。台灣將在未來十年積極進行 B5G (Beyond 5G)和6G低軌道通訊的關鍵技術發展。本校前瞻火箭研究中心(Advanced Rocket Research Center,簡稱ARRC)研發混合式火箭技術,目標是用陽明交大的火箭發射台灣的衛星,實現台灣人的太空夢。我們將以過去半導體及資通訊技術的成功經驗挹注未來之太空經濟(Space Economy)產業。

科技進步促使衛星微型化,以「立方衛星」為例:體積縮小數百倍,發射費用也降低十倍到百倍,這將有利於大學培育衛星系統工程與衛星通訊的新一代人才。台灣擁有自製衛星的實力,並且是衛星影像及氣象資料輸出國,協助全球環境監控、災害救援、氣象預測、及全球氣候變遷研究。本計畫結合既有半導體、資通訊科技和精密機械等優勢產業,在後疫情時代建立台灣衛星產業供應鍊,進軍全球太空產業。

在這個概念之下,本專案的十年願景為:

- B5G/6G LEO Communication:本校將積極加入B5G低軌道通訊太空國家隊。切入四大全球低軌衛星網路通訊計畫(如:Space X星鏈(Starlink)計畫、Telesat、OneWeb、Amazon Kuiper計畫)佈局商機,除了零組件供應鏈外,也要串聯系統整合公司以增加產值。

- Advanced Rocket Research Center (ARRC):這是一群來自陽明交大、台南成大,北科大、屏科大的教授著學生們組成的登天計畫。太空國家(火箭)隊將建立混合式探空火箭發射服務平台,將火箭衍生技術產業化,讓台灣中小企業也有能力擁有超低成本衛星。

- Space Economy:衛星、太空船、火箭以前都是戰略科技,但在大趨勢下,已從過去的戰略科技蛻變成為有高附加價值的「太空經濟 Space Economy」的一環,ARRC將協助政府建構台灣太空經濟生態圈。

- Space ICT (Information and Communications Technology) Innovation:太空科技的創新不僅帶動人類在太空領域的進步,也會對人類的永續發展帶來深遠的影響。本校將結合國防大學理工學院的”征太空”新任務,在衛星雷射光通訊技術、太空量子保密通訊技術、及太空生醫資通訊技術上創新,提升技術成熟度TRL (Technology Readiness Level)。

未來三年的工作計劃將聚焦於下列重點:

- 成立航太系統工程研究所,培育系統工程人才:成立「航太系統工程研究所」整合無人機、衛星、火箭系統研發資源以培育跨領域人才,招收碩博士生,培養目系統工程人才。

- 籌組太空火箭國家隊,做出MIT台灣火箭:籌組太空火箭國家隊,發射自製火箭,運載立方個人衛星上太空,計畫以屏東旭海為發射場。

- 合作發展衛星雷射光通訊的合作計畫:做出台灣第一個雷射光學地面站,於三年內完成與衛星太空雷射光通訊通聯實驗。

- 發展(近)低軌道通訊用途之立方衛星:發展製作(近)低軌道(LEO or VLEO)通訊用途之立方衛星,特別是衛星間的微波通訊及太空雷射光通訊技術。

四、台南校區產學共榮

本校於2002年開始規劃在台南設立分部,結合國家產業發展政策,與沙崙智慧綠能科學城共榮發展,加速整合高科技產業資源,建立產學共創研發園區,逐步豐富生活服務設施,完善校區內部及周邊生活機能,期能為南台灣高科技人才培育做出貢獻。本專案除獲得台南地方政府大力支持,無償提供校地,奇美實業亦慨然捐建6,000坪的教學研究大樓,加上無數校友熱烈捐助,終於在2009年成立光電學院,2018年成立智慧科學暨綠能學院,招收碩博士生。

本計畫的十年願景為:

- 因應沙崙智慧綠能科學城帶來的發展契機,台南校區將引進更多指標型企業進駐校園,達到深化及優化產學共創的目標,透過經營大學園區,以創新開放的管理思維,落實產學夥伴、資源共享、技術創新、協同開發、功能互補,成為產學合作的實驗場域。

- 與地方共榮的創新研發基地:以「大學園區化,園區大學化」為發展核心,配合國家能源政策及沙崙智慧綠能科學城發展,強化光電學院及智慧科學暨綠能學院研發動能,強化產學研群聚效應,打造南部產學研合作基地。

- 健康綠能的生態研究園區:以永續生態的原則規劃包含第二期校地的整體校園,逐步興建第二期宿舍、不同類型共享的交流、休憩與學習環境,提供良好的學習、生活與工作環境,相互交流成長,吸引人才落地生根。

- 互動密切的產學共創平台:學校與企業啟動聯合研究計畫,讓研究成果貼近產業需求,加速技術移轉與商品化進展,校園成為研發示範場域,順利與就業市場接軌。於2021年4月核准無償撥用國有地9.5公頃,第二期校地於2021年5月已完成登記取得,台南分部校地面積因此擴增至17.7公頃。

未來三年的工作計劃將聚焦於下列重點:

- 依據一、二期校地(合計17.7公頃)做校園整體規劃,辦理第二期校地開發許可申請暨環境影響評估,並完成用地變更。

- 與進駐企業共同成立致遠樓管理委員會,以空間共享的理念落實產學夥伴、資源共享、技術創新、協同開發的產學合作交流平台。

- 辦理招募同行樓興建計畫,並動工。

- 逐步豐富不同類型共享的生活服務、休憩與學習設施,包含宿舍、生活服務中心等規劃興建。

五、桃園青埔校區/台北北門校區 產學創新

民國106年政府為促使臺灣產業升級轉型,啟動桃園「亞洲.矽谷推動計畫」、「航空城計畫」將生技產業設定為產業發展的重點策略,藉由桃園市國際門戶與鄰近新竹臺北之產業聚落串連,規劃「物聯網產業創新研發」及「健全創新創業生態系」兩大發展主軸,於既有半導體、ICT基礎產業上結合軟體與創新能力,以建立完善之創新創業系統。桃園市政府與本校簽署合作意向書,計畫於桃園發展陽明交大桃園青埔校區,目前已取得位於高鐵桃園車站特定區內土地2.68公頃,將以共同推動教育、研發、生醫與管理為目標,期能促進國家發展下一世代新興產業。

台北北門校區則從民國59年起,為管理學院之「交通運輸研究所」及「經營管理研究所」主要的教學及研究場地,經過多年努力,於98年完成國有財產無償撥用程序,已成為本校各校區在北台灣之間重要據點。未來將配合該建物之都市更新計劃,朝向新世代管理科學、產學共創行政中心及陽明交大城中行政中心等方向規劃。

本計畫的十年願景為:

- 桃園青埔校區將以「教育研發暨醫療發展園區」為推動核心,發展我國在半導體資通電訊及智慧醫療領域的產業共創平台。

- 台北北門校區則臨近臺北車站,位居五鐵共構之交通核心,國內及國際交通便利,可發展成為本校的教研整合中心(Networking hub),聚焦於高階管理培訓中心、產學共創中心、國際會議中心,以及公關媒體中心。

未來三年的工作計劃將聚焦於下列重點:

- 桃園青埔校區將透過產學合作或促參等模式來開發,校區規劃有產學研發大樓及醫療創新大樓,預計117年開始營運。

- 台北北門校區以公辦都市更新方式開發再利用,未來本校區將移駐至開發後之「國家創意創新及金融中心大樓」大樓,屆時本校預估可分回空間達3千多坪(以本校分回比例6.93%計算),可使用空間擴大3倍以上。適合召開本校教學與研發成果對外發表之媒體記者招待會與說明會,或擴大政府政策與產業發展之建教合作計畫,並透過空間共享(Co-working Space)方式,發展創新創意中心。

六、深耕中學教育的智慧學習設計師

臺灣不但進入高齡國家,多年來的生育率新低點亦浮現少子化問題,使得不論是大學生源的挑戰、產業部門的人才溢注、或是國家總體競爭力的發揮,都成為長期隱憂。出生人口減少,代表的是每一位世代新血的化育成材對社會更形重要。陽明交大不僅在高等人才的培育有直接且重大的貢獻,自1996年以來本校亦養成八百多位各類科中學教師、主任、校長、與教育領導者。我們各系所的優秀校友不但在第一線為國家培養高、國中生,這些青年才俊教師的學識與身教,更是使全國優秀高中生趨之若鶩、樂意搶讀陽明交大的金字招牌。

本校「一樹百穫計畫」,佈局未來十年發展願景,專注於教學創新,引領科技趨勢,且重視人本價值與大學社會責任。立基於陽明交大厚實的理、工、醫、與社會科學的教研能量,本校師生多具跨域思維,有因應全球化、後疫情時代等時代挑戰的競爭力,使師資培育中心能夠培育出面對未來瞬息萬變、融會智慧學習(smart learning)與設計思維(design thinking)於中學學校現場的新教師。COVID-19疫情期間,本校校友在教學現場領導「停課不停學」的影響力,遍地開花,可為明證。

教育部自2006年起每年辦理大學校院師資培育評鑑,本校於2007年、2014年分別獲評鑑一等及自評殊榮。本校師資培育中心致力於陶冶學生人文素養與師道涵養,以培養學生成具備專業知能、社會關懷、公民責任、終身學習之卓越師資與中學教育領導人才,培育英文、數學、物理、化學、生物、音樂、資訊、機械、電機、土木、資管等十三個科別教師。2021年2月合併新設為國立陽明交通大學後,將繼續與相關系所合作,擴大發展規劃培育中等學校各任教學科師資。本校師資培育同時響應「一樹百穫」,將本校教學研發成果及產學共創的果實,透過師資職前教育課程、職場見習、實踐史懷哲精神教育服務計畫、地方教育輔導、發展教師社群合作等方式繼續發揚光大,深耕中等學校教育,讓陽明交大人成為國家教師隊伍之創新力量。

在這個概念之下,本專案的十年願景為:

- 培育具本校品牌特色之中等學校優質師資。

- 發展具影響力之中等學校教育領導人才。

- 師資培育中心教授具在地動能且經營多元夥伴關係。

- 投入教育專業的本校校友能引領國家未來的教育脈動。

未來三年的工作計畫將聚焦於下列重點:

- 為提供陽明校區師資生更好的學習,將增設陽明校區與交大校區視訊設備教室,讓陽明校區學生可以與交大校區學生同步在師培課程中,無縫交流與學習,並成為本校多點同步教學的示範基地。

- 因應陽明校區更多學院的加入,依據教育部規定及考量師資培育需求,滾動新增或修正教育專門課程培育科別。

- 使中等學校各任教學科師資生,能同時具備雙語、跨域、人工智慧、大數據分析等前瞻能力,培養教育界創新人才。

- 綿密師培中心畢業校友聯絡網,請其以教師與校友的雙重身份,繼續鼓勵及推薦優秀高中學子透過特殊選才、繁星、推甄等管道報考本校大學部。

過去陽明與交大肩負守護臺灣偏鄉醫療與發展半導體的光榮傳統,合校之後,將以過去在生醫及電子資訊的雄厚基礎,建立以科技、醫學、人文為三大主軸,輔以產學共創及管理法制創新為基底,建構完整的校務發展計畫。

本章特針對未來研究方向,提出14項Action Plan,同時與校友進行討論。內容如下:

Healthy Aging & LTC

Smart Healthcare

Smart Healthcare

Precn Health/Med/Pharm

Reg Med/Cell Tx

Semi/Smart Sys

AI/Innov

Quantum Tech

Neurosci/Brain Res

BioICT & Translation

Battery/Energy Tech

Next-Gen Commun

Adv Materials& Translation

陳智教授、李士元教授

大學取之於社會,用之於社會,大學社會責任USR (University Social Responsibility) 的核心價值,在於促使大學透過「人才培育」與「實務連結」成為社會永續發展的協力者,以期發揮社會正向影響力。因此,陽明交通大學除了在教學、研究、服務、創新等專業核心領域中謀求最大成就外,同時也應與所有利益關係人(stakeholders)建立良好互動,共同追求永續未來。陽明交大從合校揭牌到效益顯現絕對會是個漫長歷程,我們將啟動全面品質管理TQM (Total Quality Management),透過組織全員的參與,強調科學統計方法,隨時確認治校流程是否在正確路徑邁進,達成所有利益關係人要求的滿意品質,進而謀求組織的成長與提升。全面品質管理不單單是一個制度、一個活動,而是一個哲學、思想、觀念。其主要的內含包括:在PDCA架構下持續改進的流程,強調團隊合作及全員參與,以實證為基礎、以結果為導向的管理模式。

基於大環境變遷與組織重整對本校永續發展之影響,本章提出高等教育永續治理與全面品質管理之概要,以期能持續改善與創新,凝聚共識,並能提高治理績效。第一節說明本校永續治理,以本計畫提出的十項行動綱領為願景與核心價值,以期本校能開闊全方位的新視野。第二節說明全面品質管理的部份,提出高等教育品質管理、全面品質管理之實踐與品質管理之基本精神,並推行聯合行政辦公室以提高工作效率。在永續治理的願景下,本章之後三節則是分別針對教學與研究、人才永續及校務基金永續的品質管理做進一步之說明。

一、永續治理

高等教育為國家孕育知識經濟並培育未來人才,隨著全世界對永續發展議題的關注日增,大學影響力之發揮已不再僅侷限於傳統認知上的教學與研究之卓越表現,更進一步著重於跨域連結合作,聚焦於在地關懷、永續環境和促進社會進步等面向。因此,追求永續發展已成為全球共識,也是現今大學治理模式改革再造之方針。

隨著大環境之變遷,大學的永續發展亦受到嚴峻的衝擊和影響。對外,臺灣高等教育界正面臨各國高薪挖角臺灣的大學教授的困境,以及政府的教育經費被壓縮致使各校均須提高自籌經費比率等問題;對內,面對大學校院與產業之間日趨緊密的合作關係,在教學與研究上應有何措施以因應如何有效活化校產、充實辦學環境、留用與延攬優秀師資等問題,這些問題都將足以影響學校提升競爭力與發展性。

在本計畫中提出的十項行動綱領,包括以博雅書苑提升通識社群教育、以組織再造推動跨領域融合、以國際學院雙語校園接軌國際、以創新學制推動產學研共創、深化基礎建設激勵校區融合、以科學研發升級次世代科技、以跨域思維引領產業創新契機、數位轉型之創新管理與法治、品牌形象之塑造建構與溝通、和預見發展瓶頸以利超前部署,皆涵蓋大學永續治理之願景與核心價值,讓本校在產學合一引領科技創新的同時也兼顧社會關懷、環境永續與良善治理的全方位新視野。

陽明交大在整合後,不僅是創新科技與智慧醫療兼備的學術機構,更能成為地方社區及產業發展的重要推手,透過本計畫十大行動綱領之推動,定能帶領本校邁向永續發展,扮演好一個倡議的領導者,善盡社會責任,對社會產生影響力,同時深化國際連結提高國際能見度,為世界帶來正向影響,繼往開來,持續承擔國際一流大學及頂尖學術研究中心的責任。

二、全面品質管理

本計畫提出之十大行動綱領將引領陽明交大追求持續改善與永續治理,而全面品質管理則提供了評估此十大行動綱領之實施績效品質以及持續改進的策略哲學,針對所制訂的目標與績效品質依規劃(Plan)、執行(Do)、查核(Check)與行動(Act)之循環,定期檢視及確保目標之達成與品質持續改善,不斷向上提升,以期獲得各種利益關係人之最高滿意度。以下,分別依高等教育品質管理、全面品質管理之實踐與院實質化品質管理之基本精神簡要說明:

(一)高等教育之品質管理

高等教育品質的管理,需要針對中心目標和期望成果所擬定的策略來執行,也需要指標性的具體策略來衡量目標和成果是否具備可行性,同時也需要謹慎地考量各種利益關係人的觀點。圖一之模型顯示了本校高等教育品質管理的層級架構關係,該模型的中心反映了獲取利益關係人觀點的重要性,其為推動品質管理和擬定衡量品質管理指標的重要因素;除此之外,該模型也描述了定義品質多面向的重要性,更需要從利益關係人的角度來制訂廣泛的品質目標,並準確擬定具體指標來衡量各項品質目標的達成情況。

本校正積極推動的十大行動綱領為此品質管理架構的目標,並以教學品質、研究卓越、國際影響力、人才資源運用、財務健全、治理績效、滿意度及持續改善與創新八個面向的成效為品質管理之績效指標;藉由此品質管理系統的運作,期望能提升本校之社會影響力與聲譽,吸引更多優秀的學生加入陽明交大,創造更高品質的學生素養,對社會有更好的貢獻,並能獲得企業雇主更高評價的回饋。

(二)全面品質管理之永續發展

本校透過如圖二所示之全面品質管理TQM之永續治理架構來實踐並持續改善十大行動綱領之目標品質績效。首先,在規劃階段(Plan),從永續治理之經濟、生態和社會的三個觀點來偵測外部環境的變動,依環境變動的影響來思考對利益關係人需求的管理,進而擬定本校績效指標的策略發展;接著,進入執行階段(Do),藉由績效指標與作業流程整合,配合管理機制、資源配置、基礎建設、流程規劃與策略方針的執行來提升競爭能力與卓越永續的績效;接著,進入查核階段(Check),透過整合性評估,依據如校務自我評鑑、內部控制與稽核以及標杆學習等方式來得知教學與行政各方面工作表現的成果,並撰寫內部稽核報告和校務自我評鑑報告,以此報告做為調整各項目標與擬定品質改善策略之依據。接著,在行動階段(Act),由校長及一級主管凝聚領導階層推行TQM共識,重視績效,持續改善,並再回饋推動全校同仁共同參與並落實TQM下一個循環之進行。以此品質管理的循環為架構,因應環境而調整,過程不斷創新與持續改善,以達到學校永續治理的目標。

另外,本校也將透過如圖三所示之全面品質管理之基本精神架構來推行學院實質化的實踐。全品管的精神落實在院實質化的推行,是要從領導開始至各階層人員,從一級單位、二級單位、三級單位再至個人都要先有此概念;首先由學校高層、中間及各級主管帶頭,分層負責,每一個一級單位都要對下個單位管理負責,二級單位系所也要對老師負責。接著,透過像共識營、訓練或課程等方式,讓所有團隊成員都來上課,透過全員參與,推動全校同仁研討全面品質管理理論,及各單位落實TQM活動;接著,藉由全程管理,各單位持續進行P-D-C-A;接著,透過事實依據如教學評鑑、校務自我評鑑、教學單位評鑑、行政單位評鑑及教師評鑑等方式來得知教職員工、應屆畢業生及企業雇主的滿意度。為了持續改進所制訂之品質績效,將參訪標竿學習及國內外大學等方式,並由校長及一級主管研習TQM,凝聚領導階層推行TQM共識,在回饋推動全校同仁參與並落實TQM下一個循環之進行。

在此架構之下,學校治理將朝「學院的實質化」進行,即可將資源如經費、人員及空間等,逐步下放到各學院,學院就本身的發展對行政業務及經營管理層面做整體規劃,凝聚共識;相對的,學院也將負起應有的管理責任。本校全品管的推動可以點先試行再擴展到面,比如可先從醫學及電機兩大學院等和教務及總務兩大處等開始執行,落實TQM的理論與實踐後,再逐步推行到其他院所,持續執行與改善,將可達到全校最完整的全品管精神。

其次,院實質化的品質管理也可藉由推行聯合行政辦公室來提升效能,將人力統籌至院層級,由院與學校對接後,再集中支援院系所的行政業務,同時,也由聯合辦公室來執行院實質化的全面品質管理。以本校國際事務處的外籍生獎學金分配為例,以往由校方統籌分配預算的機制,改以用公式將獎學金預算分配到院,由院來完全運作此經費,院決定後到校即不再變動。此公式為滾動式,不斷檢測,再接續下一個年度的執行,之後再視各院在招生中是否有額外的需求或公式需要改善。將此模式套入院實質化的實踐工作,需要藉由公式運作及資料輔助來確保人力和經費的運用得當,即可提升院實質化的工作效率。

在永續治理的願景下,實施本計畫提出之十大行動綱領將帶領本校邁向永續發展,並採用全面品質管理衡量且持續改進全校各單位與各層面之績效品質,以下針對教學與研究、人才永續、及校務基金永續等各項之永續治理與品質管理做更進一步之詳述說明。

三、教學與研究之品質管理

教學與研究創新為教育的本質,又本校為研究型大學,長久以來皆從多個面向持續不斷地進行教學與研究的品質管理與循環改善的工作。透過教學評鑑、教師評量、校務自我評鑑、教學單位評鑑、學生意見收集、雇主聲譽、學生聲譽及研發成果做為衡量工具,以檢視教學與研究的各項指標之達成情況。此外,亦透過彈性薪資、論文績效獎勵、玉山學術獎、教學獎、優良導師獎等榮譽獎項鼓勵卓越學術研究與傑出教學績效。此外,本校亦取得並持續更新國際機構的認證來提升教學與研究品質,例如國際商管學院促進協會(AACSB)的商管教育認證、中華工程教育學會(IEET)的工程及科技教育認證、及英國高等教育學院(Advanced HE)的國際高教培訓暨認證等。

本校過去已發展出許多績效顯著的新型跨領域教學與研究的創新模式,例如學生可將選修學分轉而修習跨域學程以取得本校第二專長證明;推動人工智慧結合不同領域的人工智慧跨域學程;推動與國防大學合作雙聯學程以培育國防科技人才;拓展國際雙聯碩、博士學位及海外碩士在職專班;提供短期微學分課程的創創工坊;首創產學共創模式的智慧科學暨綠能學院;以沙盒模式加速產學合作與創新等。本校將持續推動各種研究品管機制來找出並評估創新的教學與研究模式,本校將持續推動各種研究品管機制來找出並評估創新的教學與研究模式,在教學上,將推動博雅書苑提升通識社群教育(綱領一)、以組織再造推動跨領域融合(綱領二)和國際學院雙語校園接軌國際(綱領三);在研究上,將推動科學研發以升級次世代科技(綱領六),並推動與產業合作的新模式,包含以創新學制推動產學研共創(綱領四)並以跨域思維引領產業創新契機(綱領七)。而陽明大學與交通大學的整合後的教學與研究亦需要創新的模式來引導,包含深化基礎建設激勵校區融合(綱領五)、數位轉型之創新管理與法治(綱領八)、品牌形象之塑造建構與溝通(綱領九)和預見發展瓶頸以利超前部署(綱領十)。透過品質管理的循環改善十大綱領之各項卓越品質績效目標,相信能為日後蔚為趨勢之大學永續治理進行把關,且為本校教育品質提昇與精進之基礎。

四、人才永續之品質管理

因應國際高等教育競爭激烈,本校將以國際性的布局、前瞻性的思維、頂尖的師資、卓越的教學與研究成果、一流的學生與優質的行政團隊,於國家政策與相關法制基礎上,引領臺灣高等教育的發展。而其中人才永續更是高等教育維持國際競爭的關鍵之一。因此,確保人才延攬、培育、保留與安置的一系列品質管理措施可以確保本校能夠吸引世界一流頂尖的人才,維持世界名校之競爭力。在人才永續規劃中,將針對傑出學生、頂尖師資、及優秀職員進行招募、培育、評鑑,並將持續的進行評估與改善,確保陽明交大人才永續之品質管理。首先,在吸引及招募學生的品質管理上,我們將持續進行:

(一)博雅教育為大學生學習基礎,厚實專業人才之培育,以培育學用合一且終身學習的理想畢業生,因應社會及職場的快速變遷。

(二)建置國際雙語的校園環境,推動國際交流,可被視為延攬國際優秀師生的友善工作與學習環境。

(三)發展多元的產業創新課程,課程將重視學生課程與產業發展結合,配合彈性且多元的課程規劃,加上有豐沛且優秀的師資。

(四)推動多元入學的管道,納入考量學生的多元背景與能力,以增加國內外優秀且具強烈學習熱忱的學生就讀的意願。依此四大方針持續執行與改善,以期能招募更多優秀的學生,提高本校畢業生的社會貢獻度與獲得企業雇主的高度評價。

再者,本校建基於陽明大學與交通大學代代師生所建磐石上,將發展出具科技、健康、醫療與人文薈萃特色之組織文化,秉持對人類本質關照的初心,以開放參與、尊重學習、自主承擔、持續改進的互動模式,營造多元、共融、平等之校園職場。也將從貼近教職員工「工作友善」、「生活友善」與「對待友善」三個向度之需求,形塑友善的工作環境,以提供本校教職員工合理、關懷、與永續的工作環境為目標,進而助學校達成重視社會公益之自我期許。因此,將針對教師、職員、契約型人力各自擬定人力資源管理之策略,分別從法制面與管理面完善各人事規章與規劃各人資措施,不僅從人才選用育留之觀點,建構適合本校之人力資源管理品管規劃,以利延攬多元人才;亦將持續就實際執行面所面臨之挑戰,滾動式修正相關規章與措施,與檢視其效益;以及定期進行教師評估審查、職員工作績效評估,藉由適當之回饋,促使人才得適才適任,發揮所長,建立高績效人才品質管理。並且從學校組織層面運作來看,須持續觀察當前社會脈動、產業對未來人才之需求,從與學校相關之各利益關係人面向,包括外部之政府、企業、家長、學生,與內部教師、職員等觀點,務實檢視學校各單位之組織任務與角色,必要時應調整整體組織架構,提升組織績效。且藉由業務流程重整、資料雲端化與作業線上化等績效指標之設定,持續強化單位間彼此協調合作能力,以綜觀全局之視野,擘劃各項校務,提供各項符合需求之功能。整體而言,人才永續與品質管理將是本校掌握全球學術先機,共創產業發展趨勢之關鍵。

五、校務基金永續行動方案之品質管理

本校校務基金預計重新建構一套創新運營生態,在資金活化方面,包括風險承擔的設定、績效的檢驗、以及配置策略的調整等,皆會進行滾動式的監管與回測。並設置專業與專責人員,以統一事權,達到專業管理、專責分工與專注操作的效果。且依目前監管機構確認資產管理公司,是否善盡管理人責任之依據,也是台灣投信實務運作基礎之「投資四大流程 - 分析、決策、執行、與檢討」,來確保基金投資的品質管理。

同時與國際趨勢接軌,我們將檢視基金既有之投資部位,與相關經費支出是否符合ESG (Environment, Social, Governance)之相關規範,將環境保護、社會責任和大學治理納入考量,在追求財務績效指標的同時也能整合社會正義性和環境永續性,讓投資能夠兼顧穩定收益與社會貢獻程度。更具體而言,基金運用於學校相關之硬體、軟體設備之採購支出,需要考量設定逐年符合綠能、低碳等環境保護相關規範。或將資金部位轉進ESG相關產品,若能有穩定配息,將更符合校務基金兼具穩定收入,以及賺取資本利得之優勢。長期之整體財務規劃與投資,期能建構一套自主而永續導向的策略,成為高教環境倡議永續投資之先驅,共創學校、社會之永續發展。

二十一世紀的工業和醫療革命4.0的到來裝備著高功能的人工智慧(AI)、大數據分析知能,再搭配著無遠弗屆的5G-6G無線通訊、和生醫科技設備治療以及藥物的突破性革新,未來的世界將有巨大的改變。依據統計,新知識每5年更新一次,85%的未來工作領域目前尚不存在,企業界興衰頻繁,新世代人一生可能有3個職涯並更換6個工作;如此快速變遷的未來勢必影響教育和研究的內容和學習方式。讓全世界陷入恐慌的COVID-19疫情橫掃全球,其嚴重程度和影響層面遠超過預期,也明顯地加速以上所敘的變遷腳步和幅度。不久的未來,歷史將劃分世界為疫情前及疫情後,小從個人、大到全世界,疫情後生活和社會模式都會有巨幅的改變,一個新的世界等著我們面對,不只接受挑戰,我們更要引領改變,開創未來。

陽明交通大學於2021年2月1日正式成立,原來兩所頂尖大學不同的制度文化與分散的校區如何運作及融合是新學校的挑戰,但在巨變的大環境下,合校的新起點也提供了一個機會,我們試著以「重新定義大學角色」的觀點去設計並建置後疫情世代的未來大學,此『一樹百穫』計畫書就是慎重地檢視未來陽明交大肩負的社會責任及發展契機。

在超過百位同仁分工撰寫此『一樹百穫』計畫之歷程,我們團隊的互動和互助加深了同仁對陽明交大的認同與使命感、對未來教學研究服務創新的方向與動力、對二十一世紀人才培育的改革決心,同時也歸納出以下四重點的自我期許:

- 虛實合一的教學模式

在新的時代中,我們預見知識的傳播將隨著網際網路(Internet)的普遍使用改頭換面,疫情造成的線上課程湧現,網路上資訊(不管是反應真實狀況的、反應部分真實狀況的、帶有特殊偏差視角的、甚或偽造的)快速流通,將深刻改變傳統的實體教學模式。不可抗拒的是疫情加速了虛擬與實際世界比重的互換。 - 網路世代軟實力培育

當線上課程成為日常而不是偶爾的選項,人際之間的互動顯得更疏離,大學教育的重點已經不在只是傳播知識,而是因應虛擬與實際世界的變化,找出適合的教育重點與模式,而各種軟實力(品格、價值、行為、態度)的培養,就成為大學的新任務。我們將藉由建立「陽明交大博雅書苑」全人教育平台,兼顧硬實力和軟實力的博雅學習,利用「後現代部落」(Postmodern Tribalism)的觀點打造密切的師生及同儕關係。 - 具韌性的組織和心態

除了因應教育場域虛擬與實體世界的互換,疫情也讓我們審慎評估自我應變災害的能力。我們經歷過颱風、地震等天然災害,但範圍較小、時間也比較短,疫情則是完全不同的衝擊,影響層面更廣更深,就需要建構更具韌性(Resilience)的學校組織與心態,我們需要透過建立偵測系統、強化應變機制,不僅讓學校在面臨災害時快速調整因應,於災害高峰時維持最低運轉的能力,於緩解期重新整備快速復原。 - 養正確訊息正向思維

以本波疫情為例,陽明交大擁有堅強的電資理工及生醫團隊,病毒的研究、藥物及各種檢測模式的研發,利用大數據進行資料分析與追蹤,提供政策建議,都是我們可以發展的範疇;當未知與恐懼導致社會猜忌、分裂,講求實證的科學家們也有責任提出紮實的研究以及理性的辯證,協助校內師生及社會大眾進行更深度也更廣泛的思考,並傳播正確的訊息。

橫掃全球的疫情,人類宛如置身漆黑隧道中,我們或許已經見到一絲亮光、也帶來希望;面對巨大災難,我們除了團結於社會整體架構,更應該貢獻大學的力量,善盡社會責任。『一樹百穫』計畫,就是陽明交通大學邁向未來的起點。

-

壹、序言 - 掌握未來關鍵林奇宏 校長

-

貳、百年樹人 - 陽明交通大學的緣起與開展

行動綱領

一、莫忘初衷- 傳承深耕引領融合開創

二、以終為始- 突破框架的教育未來式主責人

大數據中心 王蒞君主任

管理學院 郭國泰副院長參與團隊

程海東策略長 建築研究所 龔書章教授

管理學院 向倩儀教授暨研究團隊、蘇信寧教授、王燈山教授、秘書處 簡紋濱主秘、羅茜文行政專員 -

參、風生水起 - 校園再造篇

行動綱領

一、陽明校區之軸線翻轉

二、光復校區之聚落提升

三、博愛校區之風華再現

四、蘭陽校區之二期附醫

五、未來醫院之具體實踐主責人

黃世昌總務長

孫光蕙總務長參與團隊

國立陽明交通大學附設醫院 周穎政副院長

醫療財團法人竹銘基金會 唐高駿院長 -

肆、真知力行 - 行動綱領篇

行動綱領

一、博雅書苑提升通識社群教育主責人

程海東策略長參與團隊

人社院 王文基院長、電機系 楊谷洋教授、應藝所 陳一平教授、通識中心 張維安主任

通識中心 黃美鈴教授、健康心理中心 程千芳主任、陳延昇副學務長、翁芬華學務長

陳永昇副教務長、陳麗芬副教務長、黃雪莉國際長、陳冠能國際長、廖威彰教授、藝文中心洪惠冠主任 -

肆、真知力行 - 行動綱領篇

行動綱領

二、組織再造以推動跨領域融合主責人

李大嵩校務長參與團隊

1. 以人社藝術做為全人教育基礎:人社院 王文基院長

2. 佈局半導體跨域專才之培育:李大嵩校務長

3. 設置跨生物領域學院,打造世界級智慧健康生態基地:藥學院 康照洲院長、生科院 楊進木院長

4. 創新醫材轉譯研發中心:生醫工程學院 林峻立教授 -

肆、真知力行 - 行動綱領篇

行動綱領

三、國際學院雙語校園接軌國際主責人

莊仁輝教務長

李怡萱教務長參與團隊

1. 國際學院:半導體學院 張翼院長、公衛學程 黃心苑主任(IHP)

2. 深化國際學術合作 打造友善雙語校園:黃雪莉國際長、陳冠能國際長

3. 打造雙語大學 建立英語支持系統接軌國際:莊仁輝教務長、李怡萱教務長、蔚順華教授

4. 培育發展國際高教認證教研兼具的博士級人才:英教所林律君教授(HEA)、物治系蔚順華教授(LLWC) -

肆、真知力行 - 行動綱領篇

行動綱領

四、創新學制推動產官學研共創主責人

陳永富副校長參與團隊

李鎮宜副校長、半導體學院 張翼院長、陳冠能國際長 -

肆、真知力行 - 行動綱領篇

行動綱領

五、深化基礎建設激勵校區融合主責人

陳怡如主秘

簡紋濱主秘參與團隊

1. 落實教學資源共享-深化跨領域學習:教務處、創創工坊

2. 陽明交大的Great-Library與圖資滋潤永續計畫:圖書館

3. 教育行政之資訊系統標竿,資訊共同管溝:曾煜棋院長

4. 深耕卓越-內蘊外見-創新思維-共創價值:研發處

5. 善用大數據落實校務研究:大數據中心

6. BioICT® Park的敲門磚-資訊化動物中心:動物中心

7. 校區互聯智慧運輸,營造健康永續安全校園

8. 零距離的健康心理資源-諮商與科技生態系統結合:健康心理中心

9. 後現代部落:學務處

10. 運動不設限,活力校園與智慧運動的躍進 -

肆、真知力行 - 行動綱領篇

行動綱領

六、科學研發以提升次世代科技主責人

蔡金吾研發長 劉柏村研發長參與團隊

1. 以跨領域技術分析基因體資料,創造臨床智慧演算及載具的全新應用:楊慕華校務長

2. 三位一體腦整合研究,實現腦機介面於醫療與生活之應用:醫學院 王署君副院長

3. 智慧醫療三度儀,更貼近人性的醫療診斷評估裝置:數位醫學暨智慧醫療推動中心楊智傑主任

4. 建立動態系統生物平台,加速精準醫藥產業發展:鄭子豪副校長、楊進木院長

5. AI為神經,X為元,加速人工智慧普適研究:智慧科學暨綠能學院 曾煜棋院長

6. 研發化合物半導體 、高溫半導體與量子電腦,佈局國家級戰略核心技術:李鎮宜副校長

7. 發展6G資通訊技術,實現具備全域智慧與感知能力之三維通訊網路:李大嵩校務長 -

肆、真知力行 - 行動綱領篇

行動綱領

七、跨域思維引領產業創新契機主責人

李鎮宜副校長參與團隊

1. 農業Digital Twin,打造全方位智慧農業產業鏈:生科系 陳文亮教授

2. 軍事科技轉民生應用:前瞻系統工程教育院 周世傑院長

3. 整合國內綠能系統技術,創造綠能產業新契機:陳永富副校長、光電學院 楊秉純教授

4. 打造高齡身心樂活輔具新典範:物治系蔡美文主任、機械系楊秉祥主任

5. 顎骨精準個製化生物重建技術:醫工系林峻立教授 -

肆、真知力行 - 行動綱領篇

行動綱領

八、數位轉型之創新管理與法治主責人

張文貞院長

鍾惠民院長參與團隊

1. 數位轉型引起之管理革新:管理學院

2. 數位治理與法治創新:科法學院 -

肆、真知力行 - 行動綱領篇

行動綱領

九、品牌形象之塑造建構與溝通主責人

程海東策略長參與團隊

秘書處、劉奕寧專案助理 -

肆、真知力行 - 行動綱領篇

行動綱領

十、預見發展瓶頸以利超前部署主責人

陳怡如主秘

簡紋濱主秘參與團隊

1. 高齡社區創生:高齡與健康研究中心 陳亮恭主任

2. 攜手國防大學,培養高素質國防科技軍官幹部:周世傑院長

3. 陽明交大的太空夢,要讓台灣火箭上太空:機械系吳宗信教授、國家太空中心方振洲博士

4. 興建資訊化動物中心:實驗動物中心 趙瑞益主任

5. 台南校區產學共榮:黃世昌總務長

6. 桃園青埔校區/台北北門校區 產學創新:黃世昌總務長 -

伍、共同未來 - 永續治理與全面品質管理

主責人

程海東策略長 管理學院參與團隊

鍾惠民院長、林春成副院長、資財系黃宜侯主任、管科系高國揚教授、運管系黃家耀教授、科管所蘇信寧教授、科管所林士平教授、人事室陳慧嬪主任、元大投信劉宗聖董事長、陳怡如主秘、簡紋濱主秘 -

陸、結語 - 在後疫情時代建置未來的大學林奇宏 校長

人本校園・共尋認同/學生會一樹百穫計畫建議

陽明交大有將近兩萬名的在學學生,分屬於七個校區、十九個學院,加上非常豐富的跨領域學習資源,使得本校成為我國最具內部多樣性的大專校院之一,而這樣多元而共榮的特質,註定了我們兼容並蓄的核心價值。陽明交大必定將「以人為本」、「以學生為本」,秉持溫暖而開放的精神,讓彼此相異卻緊密連結的學生們在這片沃土上成長茁壯,共同成就一片茂林。

因此,本計畫乃以「人本校園」作為本校不分校區的共同精神,藉此凝聚學生對於「陽明交大」這所嶄新學校的認同、建構共同的校園記憶。

秉持「師生共治」的精神,本章節由學生獨立撰寫,以「人本校園」為核心概念,結合學生會長期耕耘校園議題、帶動學生民主討論的經驗,發想「強調人文反思的教育思維」、「重視性別友善的校園風氣」、「使用者中心的制度設計」、「富含文化的校園空間營造」、「學習者中心的教育方式」與「多元豐沛的教育資源」等六個主要軸線,以及「學生共尋新學校認同」的行動軸線,透過學生身居教育現場的第一視角觀點,道出對陽明交大的衷心期盼。

1. 強調人文反思的教育思維

(1) 營造重視人文反思的校園場域

本校於設計各項合校後的法規與校內政策時,將不僅僅考量績效與數據成果,更將考慮其對於師生權益與校園風氣的影響,並杜絕因政策差別待遇而導致的不平等。而於政策形成的討論過程,也將以參與式民主的觀點,納入師生的多元意見,營造陽明交大的民主討論場域。

(2) 鼓勵學生發起議題導向活動

本校學生人才濟濟,且因領域與專長多元豐富,其不同價值觀間的討論,將持續激發學生的思考與問題意識。故本校將鼓勵學生社團、學生自治組織與非社團學生群體,自發舉辦與校園議題、社會議題相關之活動,並提供充沛的資源協助。

2. 重視性別友善的校園風氣

(1) 提升性別平等教育的議題廣度

為形塑更加友善多元、兼具平等與關懷的校園,本校除了一向重視性騷擾防治、合宜親密關係等性別教育議題外,更將探討多元性別認同、多元性傾向、破除性污名化、性別微歧視、親密關係民主化等當代多元性別議題,並針對本校性別平等政策進行開放討論。

(2) 試辦性別友善宿舍,並追蹤調查其試辦效果

近年來,本校學生持續針對性別友善宿舍進行豐富而熱烈的討論;原交大學聯會、陽明學生會更於本校第一任校長遴選期間,以「是否支持推動性別友善宿舍」為題詢問校長候選人,並獲林奇宏校長之口頭支持,足見性別友善宿舍的設置與否,為本校長期以來的重要議題。

性別友善宿舍的設立,對於維護非二元性別者住宿權益、破除性污名化,以及鼓勵合宜性別人際互動等性別教育目標,有著密不可分的關係;然不可諱言,現今台灣社會的主流輿論,仍對不分性別的宿舍抱持部分擔憂,因此透過「分區試辦」的模式,逐步達成宿舍 性別友善的長期目標,當屬最合宜的政策方向。

3. 使用者中心的制度設計

(1) 以使用者中心的邏輯設計各項線上系統

本校各項線上系統目前皆整合於「陽明交大單一入口網」,而各項子系統的建置工作仍在進行中。在追求整合效率之際,本校將秉持「使用者中心設計」的原則,盡可能增進系統的人性化程度,重視師生的實際使用需求與意見回饋。

(2) 針對本校政策建立多元意見的回饋機制

本校於合校初期,針對各項與學生學習、校園生活、課外活動、空間規畫,乃至於學校象徵等事項所推出的政策,不僅共同形成陽明交大的立校文化,更與每一位學生息息相關,因此在政策規畫、執行與檢討的環節,都將設計學生意見回饋的機制,既使本校的運作更加完善,更藉此培養學生提出建設性建議的素養。

4. 富含文化的校園空間營造

(1) 學生參與空間規畫設計

學生是校園中各大空間的主要使用者,更是校園文化教育的對象。邀請學生共同規劃校園空間,不僅能提升空間的品質與效用,更將提升文化教育的成效。以下以「宿舍煮食空間營造」與「休閒聚會空間營造」為例說明。

(2) 宿舍煮食空間營造

自行烹煮食物,是住宿生活的重要環節,不僅屬於文化教育的一環,也鼓勵學生培養生活技能,更是同儕生活與團隊合作的場域。然而較為可惜的是,受限於硬體設備與現有空間的安全顧慮等因素,本校大多數的宿舍仍缺乏完整的煮食空間。本校於未來陸續整修宿舍時,將把煮食空間納入最重要考量之一,並邀集學生、住服組、總務處、設計師等共同交流意見,針對學生的具體需求設計廚房,讓在校園中共煮共食的回憶,成為陽明交大人的共同記憶。

(3) 休閒聚會空間營造

對許多同學而言,大學生活僅是在教室、實驗室與寢室間的往返,日常生活中往往缺乏人與人的溫度,而英美大學校園俱樂部、校園酒吧等供師生聚會、休閒,卻又保障安全的場域,在我國大學中並不多見。陽明交大於各館舍的新建及裝修計畫中,將考量設計師生休閒聚會空間的可能性,於調查師生需求後,建設符合陽明交大特色的休閒場所。

5. 學習者中心的教育方式

(1) 鼓勵師生共商多元教學方式

為符合本校學科多元的特色,自應開放不同課程的教師與學生在充分討論後,自由選擇最能增進教學效果的方式與媒介。而本校既有的「同步遠距教學」與「非同步遠距教學」等線上教學方式,在近兩年的試辦之下,其平台與形式均逐漸成熟,本校將投入更多資源,鼓勵各課程師生使用更多元有效的教學方式。

(2) 鼓勵學生主動發起學習

學習並非起於教師的講授,而是源自學生的學習動機。陽明交大的教師卓越、學生優秀,自應肯認教師與學生互為「教育發起者」的地位,規劃「學生自訂學習計畫」、「學生邀請教師開課」等制度,更大幅度地增加學生主動發起學習的可能性,協助學生為自己的教育效果負起責任,成就本校的新時代特色。

(3) 學生自主進行的服務學習教育

本校現行的服務學習教育,於陽明校區與導師課程合併辦理,於交大校區則由學系及服務學習中心開設課程,並各有其優勢與挑戰;而另一方面,本校有許多服務隊及服務性社團,服務與回饋社會的精神長期受學生重視。秉持學習者中心的精神,本校將鼓勵學生自行擬定服務計畫,鼓勵學生自發地觀察並回應社會的需要,進而培養培養關懷他人、尊重差異的精神,回歸服務學習的核心價值。

(4) 學生自訂目標的課外活動輔導

本校對於以學生社團為首的學生課外活動,向來具備完善良好的輔導機制,但隨著台灣近年人民團體運作方式的多元化,現有的輔導方式也必須回應新時代的需求。學生課外活動作為廣義課程的一環,應該引入學習者中心的思維,允許學生社團自訂評鑑指標、鬆綁管理規範、提供形式更多元的資源協助,才能完整地激發學生的參與熱忱,重新刺激學生課外活動的活力與多樣性。

6. 多元豐沛的教育資源

(1) 擴增國家語言的教學能量

本校將持續擴增尚嫌不足之台語與客語的教學能量,使更多學生得以修習,並嘗試開設包含原住民語、台灣手語乃至於新住民相關語言的課程,甚至將部分專業課程以不同國家語言進行教學。一方面提升本校教育資源的多元性,更透過協助保存語言文化,實踐大學的社會責任。

(2) 促進本校各學術領域的均衡發展

雖媒體多以「工程與醫學的結合」形容陽明交大的設立,但事實上,本校共有十九個學院,且各校區均有其發展特色,實屬一「多核心發展」的綜合大學。而於未來的總體發展策略上,本校應更加發揚多核心的特色,在各式校園規畫中,平等地考量不同領域的學生教育與研究發展需求,時時刻刻以強化本校的多元共榮為重要原則。

7. 學生共尋新學校認同

學校認同並非來自政策與建設,而是透過日常生活的記憶累積而成。本校將透過鼓勵學生發想與校園文化建構相關的活動,讓學生創造屬於陽明交大的獨特記憶,並在共同記憶的交織之下,逐漸形成嶄新的校園文化與學校精神,進而形塑學生的學校認同。企劃得由學生自治組織、學生社團或個別學生提出,並由學校提供經費支持、相關行政單位給予必要之協助。

學生將愛上這樣的一座學校:他的校風自由、校園美麗,允許學生犯錯與嬉鬧;同時提供豐富而全方位的學習成長資源,鼓勵學生以各式各樣的樣貌,步往自己所期待的未來。而這正是陽明交大這所邁向人本校園的頂尖大學,將被學生共同尋找出、建構出的學校認同。